山田友里絵 やまだ ゆりえ

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

シニアコンサルタント

【前回のあらすじ】

D社は、創業から25年で2500人規模まで急成長を遂げた営業会社である。これまで、事業拡大に応じて中途採用者の増員や業務の効率化を実施してきたが、ここ数年、残業過多・品質劣化などが問題となっていることを受けて、人事部配属1年目の小町さんが、働き方改革グループ担当の佐助さんとともに、その原因を探ることとなった。

D社では、従前から、各組織の生産性指標に基づく在籍人数の理論値(基準人員)に沿って異動・配属を検討・実施していた。このため、各組織の基準人員と、実際所属している人員数(現有人材)を比較した結果では、むしろ現有人員が基準人員を上回っている場合も多く、これまでの考えに基づく限り、人手不足が残業過多や品質劣化を招く原因とは言えない状況であった。

しかし、小町さんはある日の何気ない会話から、基準人員を検討した当初と現在では、等級別勤続年数や男女比率、時短制度適用者比率などが大きく変化していることに気付いた。

「もしかして、2011年時点の基準人員"1人"と今の基準人員"1人"の捉え方は異なるのでは?」

新しい"1人"の数え方

小町さんは、佐助さんと次のような仮説を立て、早速、稲村部長とのディスカッションに臨んだ。

『2011年時点(8年前)に編み出された基準人員の考え方は、現状の当社の人員構成を踏まえると見直す必要がある』

・2011年当時は、社員のほとんどが男性で、平日は毎日朝から晩まで事務所もしくは営業先で働く状況というのが主流であった。そのため、"1人"の概念は、「週に5日、1日の所定労働時間が8時間、出社(事務所もしくは営業先)して勤務をする人」であったと想定される

・しかし、2019年現在、時短制度適用者とシニア世代(55歳以上)の比率が2011年当時からはそれぞれ3倍、2倍となっており、いわゆるダイバーシティが進んできている。加えて、当時は新卒採用を大々的には実施しておらず、中途採用もほとんど実施していなかったが、2019年現在においては、入社2年未満の人員数が16%(2011年比4倍)を占めるまでになっている

・すなわち、2011年当時に想定していた働き方とは異なる働き方をする人材が増加し、当時想定していた"1人分の働き"と現状の"1人分の働き"が異なるものになっているのではないかと考えられる

――上記を踏まえると、今回の課題解決に向けて、まずは人員の異動・配置の際に活用している"基準人員"の考え方を見直す必要がある

稲村部長は、おおかた予想がついていたのか特に驚くこともなく、小町さんと佐助さんにこう質問した。

「小町さん、佐助さん、短期間にありがとう。おおむね仮説は理解できた。ただ、小町さんが言うように『現状の"1人分の働き"が、以前の"1人分の働き"ではない』となると、各組織に必要とされる"人数"を、何を基に把握すればよいと考えられるだろうか。もし、何らかの仮説があればぜひ聞きたいのだが」

その言葉を聞いた佐助さんは、待っていましたとばかりに『新しい"1人"の数え方(基準人員の試算方法の見直し)」に関する企画書を稲村部長の前に差し出した。

【新しい"1人"の数え方】(基準人員の試算方法の見直し)

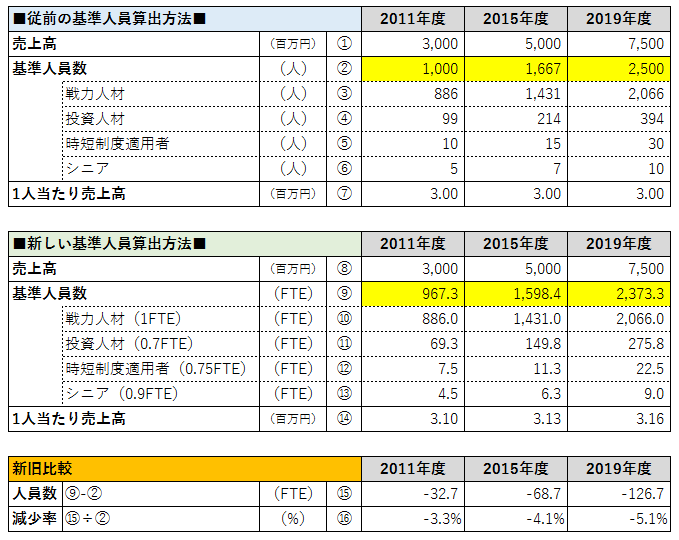

――『週に5日、1日の所定内労働時間が8時間、出社して勤務する人員を戦力人材=1FTE(Full Time Equivalent)とし、人員の属性や勤務形態を踏まえ、FTE換算をする』

《FTE換算を行う対象と換算方法》(1)入社2年未満(=育成期間中と想定される「投資人材」)⇒0.7FTE

上位のメンバーと組んで業務遂行を行うが、その際、経験不足による手戻りや相談などが、標準的な人員より発生するため、標準的な人員の7割と換算する

(2)時短勤務者⇒時短割合分のFTEとする(例:1日6時間で5日勤務であれば0.75FTE)

(3)シニア世代⇒0.9FTE

当社のビジネス特性上、お客さまからの急な電話応対や現場対応が発生する可能性が高い。そのような緊急対応への融通が難しいことが想定されるため、時短勤務者は時短割合分、シニア人材は標準的な人員の9割程度であれば対応可能と見込む

佐助さんは、新たな基準人員の試算方法に基づいて、あらためて現状の組織別基準人員数と現有人員数を算出・比較したものを会議室のスクリーンに投影した。これまで、新卒採用者や中途採用者など社歴が浅いメンバーはD社の基本的な業務を身に付けやすいとされる部署に優先的に配置を行っていたため、そうした組織では、基準人員と同程度もしくはそれ以上の人数が配属されているように見えていた。しかし、新たな算出方法に基づき現有人員をFTEに換算した結果、“入社2年目未満”の社員数の多さにより、必ずしも十分な人数(=FTE)が配属されているとは言えない状況であった。

また、時短勤務者が複数人在籍する組織は、すべて新基準人員より現有人員が下回る結果となっていた。D社では、時短勤務者が一つの部署に偏り過ぎないように配置の工夫はしていたものの、追加の人員は配置せず、各部署で時短勤務者以外の人員が少しずつ時間を捻出しバックアップをするような体制となっていたことが浮き彫りとなった結果であった。

[筆者注]D社の例では、時短勤務者は1FTEに満たないという設定としたが、実際には、業種や業務内容によっては勤務時間の長さによらず1FTEと同様の成果を創出可能なケースもあることに留意いただきたい。

この数値結果を見た稲村部長は、相変わらず淡々とした表情で述べた。

「なるほどね、数年前までは長谷さんの頭の中にある当社の人材プロフィール情報によって、業務や組織の特性を踏まえた人材配置がなされていたために大きなひずみはなかったが、さすがに今の人数規模ではしわ寄せが出てきているのだろうな。この結果を見て思ったのだが、例えば当社がこれまで想定していた"1人分"の成果を創出できない人材はほかにもいると思うんだ。例えば、複数年にわたって低評価の人材は一定程度いるし、傷病休暇明けで体調とのバランスを見ながら業務への復帰に努めている人材もこれに該当すると思う。また、当社の人員構成を踏まえると今後の要員計画を立てる上では、可能な範囲で産休・育休の発生を一定程度見込んでおくべきだろうな。これらの情報を更新して、次回の社長との打ち合わせで報告しよう」

【新しい"1人"の数え方(基準人員の試算方法の見直し)へ追加する事項】

(4)前年評価が標準評価より2段階以上低い人材⇒0.6FTE

個人のパフォーマンスを把握する指標として、評価結果も踏まえることとした。

(5)傷病明けの人材⇒0.7FTE

個人によって差はあるが、過去実績や時短割合などを加味し、設定。

(6)産休・育休を取得する人数の見込み⇒(1)~(5)の要素を見込んだ組織別総FTEのうち4%と見込む

産休・育休は不確定要素が大きく、これまでの要員計画では考慮していなかったが、産休・育休取得者が発生する可能性が以前より高くなったため、休務者を除いたメンバーで業務を遂行する場合にも十分な人員数(FTE)を確保できるよう、組織の要員計画上4%見込むこととする

人事部ができること、現場を巻き込んでやるべきこと

それから数日後の社長打ち合わせで小町さんと佐助さんは、「新しい"1人"の数え方(基準人員の試算方法の見直し)」について報告をした。

社長は、経年の数字を目で追いながら、独り言のようにつぶやいた。

「それこそ、10年位前までは当社もビルの1フロアに収まる程度の人員規模だったので、全員の顔と名前はもちろん、今でいうワークとライフのバランスの取り方も全員が知っていた。それに、以前は必要なら残業はいくらでもする文化があり、人員体制や時間的な余裕がないような状態であっても多少の無理、すなわち残業や休日出勤をしてカバーしていたんだろうな。しかし、今の当社は当時と同じような人員構成、働き方ではないことは確かだ。この報告を受けて、各方面から寄せられる声や経営数値が示す内容がつながった気がするよ。ありがとう」

小町さんと佐助さんは社長のコメントを聞き、安堵の表情を浮かべた。しかし、社長はこう続けた。

「だが、この基準人員の条件を満たすように人材を配置したとしても、どうもうまく仕事が回るイメージができない」

社長の懸念をまとめると、そもそも、わが社の業務プロセスは"1人"が1FTEであることを前提に組み立てられているため、現状への対応、そして今後さらに1FTEに満たない人が増加してくる中で、これまで1名で担ってきた業務を2名体制(0.5FTE×2人=1FTE)で遂行可能な形態に見直す必要があるのではないか、また、1FTEに満たない人材が増加するということは、ミレニアル世代をはじめとして多様な価値観や生活スタイルを持った人材が増加するということを意味するため、今後多様な人材が協業して価値を発揮しやすい環境・人間関係・仕事の進め方についても現場を巻き込んで模索していくことが必要なのではないか――ということであった。

こうして、小町さんと佐助さんは、新たな基準人員の試算方法の見直しを契機として、新たな基準人員算出ルールに基づいた人員の再配置案の検討、現場との協議、そしてそれらと並行するように、現場を巻き込みながら業務の標準化や社員の意識改革に着手することになった。

本稿のまとめ

本稿では、人員を増やしているにもかかわらず、現場から「人不足」「残業が減らない」といった声が聞かれるケースを例に取り、「基準人員」の考え方を紹介した。働き方、働く人材の多様化が進む現代において、人員計画は"前年踏襲"や"どんぶり勘定"ではなく、これまで以上に実態に即した見込み方を検討する必要がある。また、人員計画の精緻化だけではなく、これまで1人で担っていた業務を複数人で分担して担うことができるような業務プロセスの工夫や、メンバー間のコミュニケーションの在り方についても一度振り返り、多様な価値観を持つ人材と協業しやすい職場環境づくりを進めることが必要となる。本稿を通じて、皆さんの会社での人員計画の見直し、それに伴う業務プロセスや職場環境の在り方について振り返るきっかけとなれば幸いである。

コラム

本稿では、人員の数に焦点を当てて取り上げたが、実際には「人件費」の観点も考慮する必要がある。例えば、時短勤務者の場合、本稿で取り上げたように、実際に1FTEに満たない時間の勤務形態のケースにおいて、人件費(給料)も往々にして勤務時間に比例して減じられている可能性がある。また、時短勤務者をカバーするために、働き方の制約が相対的に少ない人たちの残業時間が増えている可能性もある。

また、今回のケースのように、「1人が1FTEに満たない」という場合だけでなく、例えば、残業が当たり前となっている会社においては、1人を1FTEを超える人数としてカウントする必要がある場合もある(例えば、1日の所定労働時間が8時間の会社において、平均的に10時間労働をしていた場合、その人は1.25FTEとしてカウントする必要がある)。そして、これまでどおりの残業を前提としない(もしくはこれまでよりも残業時間を抑制した)FTEで基準人員を設定する場合、必然的に必要人数が増加することとなり、結果として総額人件費が増加してしまうため、こうした会社においては、業務効率化の必要性がより高まることとなるのである。

このように、人件費の観点を勘案すると検討作業はより複雑なものとなる。本稿では、ストーリーの簡便化のため、この点を割愛しているが、実際の取り組みの際には、こうした人件費効率の観点からの見直しもぜひご検討いただきたい。

(この項、完。次回から新テーマで2話連載いたします)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアコンサルタント

要員・人件費計画の策定、人事制度構築/導入支援、働き方改革支援、組織変革支援やD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)等、組織・人事に関するコンサルティングに幅広く従事。