心理学者である著者によれば、本来自己実現とは、人間としてより成熟していくことを指すが、仕事と自己実現を結びつけ、やりがいを感じさせることで、働く人々に低賃金で過重労働を強いている現実があり、それは、悪質な経営者が「内発的動機づけ」というものを悪用しているにほかならないとしています。本書では、働く側がそのようなトリックになぜ簡単に引っ掛かってしまうのか、その原因となる無自覚に植え付けられた仕事観や、その背景にある社会観を探るとともに、そうした問題への対処法を示しています。

第1章では、「一億総活躍」「女性が輝く」といった言葉がメディアを通してばらまかれることで、社会に自己愛過剰の病理がもたらされ、人々の間に「活躍できていない自分」へのいら立ちが蔓延する一方、そうした満たされない自己愛につけ込む資格・転職ビジネスも横行しているのが、今の世の中であるとしています。

第2章では、「自己実現(やりがい)」によって搾取される人々が生まれる背景には、日本人独特の「間柄の文化」によって、人の役に立ちたいという思いの強さからつい無理をしてしまう日本人気質と、「仕事で自己実現すべき」という考えをあおる今の日本の社会の風潮があるとしています。

第3章では、「自己実現」を悪用する経営者がいる一方で、働く側がそれに呼応するかのように「やりがい」のために低賃金で無理をして働き、「自己実現系ワーカホリック」となっていく仕組みを明かすとともに、キャリア教育という名の「好きなこと探し」によって、キャリア・デザイン教育そのものに振り回される若者が多いことを指摘しています。

第4章では、日本で過労死が多い原因を考察し、「やりがい搾取」が横行する文化的な背景として、「使命感」や「人間関係」に縛られやすい日本人の特質があるとしています。まず、そうした自分たちを支配している心理メカニズムに気づくことが重要であり、「間柄の文化」の心を無自覚に持って働くことは危険であるとしています。

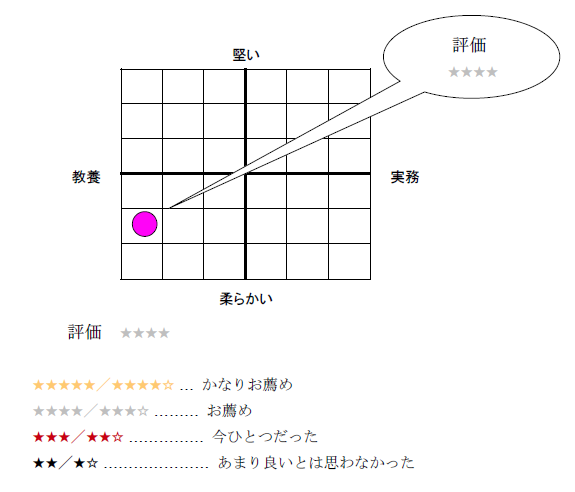

第5章では、仕事に求めるものは人それぞれであるとして、「あなたが仕事にどのような価値を求めているか」が簡単な質問で分かる全22問のチャートが収録されています。その上で、そもそも人は仕事をするために生きているのではなく、私生活の中での自己実現こそ大切であるとして、本書を締めくくっています。

著者は「やりがい」そのものを否定しているわけではなく、正当な外的報酬のないまま、「使命感」や「充実感」といった内発的動機づけを刺激するモチベーション・マネジメントは、「やりがい搾取」になるとして批判しているのだと思います。

主に働く人に向けて書かれた本ですが、本書の中で指摘されている、これまで従業員の「使命感」に報いてきた日本型雇用は、終身雇用や年功賃金といった日本型経営を維持する余裕がなくなるにつれ、そうしたものに報いきれなくなり、今後、企業と働く人との関係は変わっていかざるを得ないだろうという予測は、企業経営者や人事パーソンにも、「働く」ということについての新たなマインドセットを促しているように感じられました。

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年8月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー