本書は、これまでの人材育成の議論が若手社員や中堅社員をひとくくりにして論じられることが多かったのに対し、若手社員の成長過程を追った独自のアンケート調査を基に、若手社員を三つの成長ステージに区分し、ステージごとの人材育成の要件やポイントを明らかにしたものです。

第Ⅰ部では、OJTを中心とする職場教育の仕組みのこれまでを振り返るとともに、今日の職場教育におけるOJTの在り方を探っています。この中で、将来のあるべき姿が見渡せる「カー・ナビゲーションのような教育」により、何を学習し教育すべきかを明らかにする必要があるとしています。その上で、職務遂行に必要な要素を「宣言的知識」「手続的知識」「価値観・態度」「基礎的能力・資質」の4種類の学習成分に分け、さらに、職場における学習と教育の実践方法には、「概念的学習」「モデリング(観察)学習」「経験的学習」「対話による学習」の4種類の形態があるとしています。また、経験的学習のメカニズムは、「具体的体験」「内省的観察」「抽象的概念化」「仮説検証」の四つのフェーズによるサイクルを回し続けることであるとした上で、カー・ナビゲーション型の教育を定着させるためにどのような仕掛けや仕組みが必要かを考察しています。

第Ⅱ部では、若手社員の、入社直後から一人前の中堅社員に成長するまでの9年間の成長プロセスと学習について行った追跡調査を基に、若手社員としての初期(1年目から3年目)、半人前の中堅社員として中期(4年目から6年目)、ベテラン中堅社員としての後期(7年目から9年目)という3年ごとの成長プロセスの時期を区分しています。さらに、成長の節目となる転機における学習内容を、「業務知識・スキル」「組織行動」「技術スコープ(視野)」「事業・組織スコープ(視野)」「スタンス(態度)」の五つに区分し、初期~後期の3ステージ区分のどの時期に何を学習するのか明らかにしながら、学習と成長のメカニズムを探っています。

また、一人前に成長した中堅社員の成長プロセスの要因は何かを探り、ハイパフォーマーに見られる特徴から、日本企業の若手社員が一人前の中堅社員に成長するための要件を探っています。それによれば、前期の特徴は「人との出会い」と「基本的なスタンス」であり、中期の特徴は「仕事上の経験」と「セルフ・エフィカシー」(自己効力感)、後期の特徴は「挑戦的な仕事経験」と「スコープの拡大」であるとのことです。

第Ⅲ部では、こうした成長ステージを踏まえ、入社3年目までの若手社員、入社5年目前後の半人前の中堅社員、入社7年目以降のベテラン中堅社員の人材育成について、それぞれの考え方とヒントを示しています。

著者自身述べているように、「アカデミックなビジネス書」であり、分かりやすく学術的な研究成果を紹介しながら、それらを実践面でどう活用するかということにも言及されている点が良いです。実際の調査に基づいて分析しているため説得力があり、若手社員の人材育成に関する多くのヒントを含んだ本であると思います。こうした知見を実践していくことが、人材育成を重視してきた日本企業の強みを、あらためて喚起することになるのかもしれません。

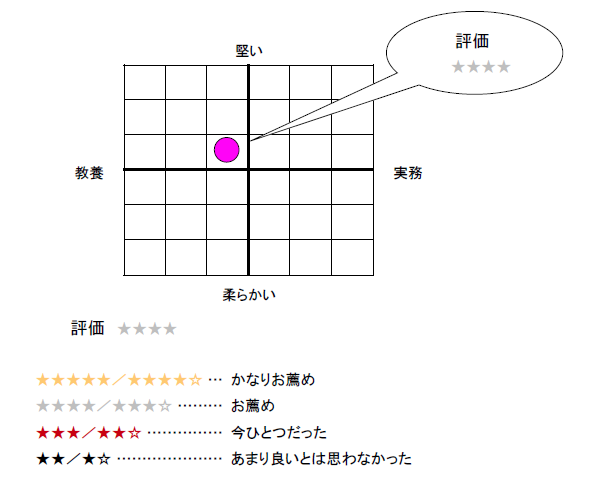

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年7月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー