経営コンサルタントである著者による本書では、経営において本質的に大事なことはただひとつ、会社が「生きている」ことであり、経営とは「創造と代謝を繰り返す」ことであって、「死んでいる会社」は管理や抑制がメインになり、組織が停滞しているとしています。本書は、「生きている会社」になるための処方せんを明らかにしたものであるとのことです。

第Ⅰ部では、「生きている会社」とは、アマゾンのジェフ・ベゾスCEOが言うところのデーワン、つまり創業1日目の活力ある状態を保っている会社であるとしています。会社は「新陳代謝」しなければ創造はできず、「生きている会社」とは「新陳代謝」に長けている会社であり、「生きている会社」であり続けるには、「事業」「業務」「組織」「人」の4つを新陳代謝しなければならないとしています。また、会社は「生き物」であり、「経済体」として捉えるだけでなく、「共同体」「生命体」としての会社を理解しなければならないとしています。

第Ⅱ部では、「生きている会社」になるための必須条件として、「熱」「理」「情」の3要素を挙げています。まず、「生きている会社」は「熱」を帯びているとし、その「熱」の正体は何か、「熱」はどこからきて、どうしたら広がるのか、失ってしまった「熱」をどう取り戻すかを説いています。また、会社は「合理的な存在」でなければならず、「生きている会社」は「理」を探究しているとし、戦略レベルと実行レベルのそれぞれにおいて「理」をどう担保するかを説いています。さらに、「生きている会社」は「情」に満ち溢れているとし、「情」つまり人の「心」を満たすことは最も合理的であるとして、仕事の「やりがい」をどう作り出すか、承認欲求をどう満たすかを説いています。

第Ⅲ部では、どうすれば「生きている会社」を作ることができるかを説き、「代謝のメカニズムを埋め込む」「骨太かつシンプルな大戦略を定める」など、実践すべき「10の基本原則」を掲げています。また、会社が「生きている」かどうかはミドルを見ればわかるとし、課長たちの「突破力」を磨くために必要な「6つの力」を掲げ、さらに、経営者の仕事とは何か、その「4つの仕事」(扇動者・羅針盤・指揮者・演出家)を説いています。

会社というものを「経済体」として捉えるほかに、そこにいる人たちの関係性(共同体)や人としての営み(生命体)に着眼している点は興味深いです。見た目の数字や業績より「生きていること」が重要であるとし、「生きている会社」になるための必須条件に、「熱」「理」「情」の3要素を挙げているのは腑に落ちました。

ただし、書籍の帯に「働き方が変わる! 新しい組織論」とありますが、全体としては特に目新しいことを語っているわけではないように思いました。分かりやすく概念整理されていると思いますが、それが後半にかけて具体的になっていくかと思ったら、事例などが紹介されているもののさほど突っ込んだものでもなく、むしろ精神論の比重が高くなったような印象を受けました。思いの外に"啓発書"であり、読む人によっては、もやっとした読後感で終わってしまう可能性もあるように思いました。

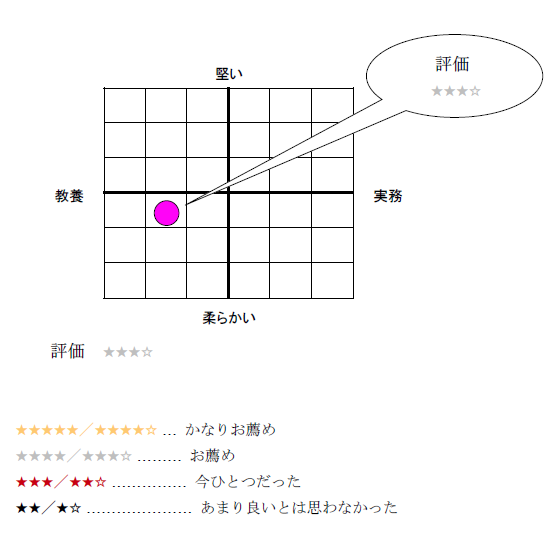

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー