本書は、2007年に初版が刊行された労働法の教科書ですが、第2版以降2年ごとに改訂を重ね、今回が第7版になります。前々回から前回の改訂までの間に、次世代法、パートタイム労働法、労働者派遣法などの改正の動きがありましたが、その後今回までには、雇用保険法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法などの改正がありました。また、「働き方改革」の実現に向け、労働基準法改正案等が国会に提出・審議され予定であることを踏まえ、そうした法改正(案)の動きも反映したものとなっています。

全体の構成はこれまでと同じですが(第5版のときに、第3編に「第3章 非正規労働者に関する法」が新設された)、本書の特徴は、労働法の背景にある歴史や社会の基盤を踏まえ、労働法の理論と動向を描出していることにあります。また、そうした視点で労働法全体を体系的に整理するとともに、「事例」(基本的には判例に準拠し簡素化されている)によりケーススタディ的に解説することで、実際に実務で起こり得る労働問題が、労働法全体の中でどのような位置づけになるのかが分かるようになっているのも本書の特徴です。

そうした「事例」が設けられているため、セミナール形式の授業のテキストとしても使えるようになっていますが、「事例」から導かれるそれぞれの論点について、根拠となる条文や法理が網羅され、そこから結論に至るまでの道筋も丁寧に解説されているので、一人で読むのにも全く問題ありません。ただし、一人で読む際も、「事例」のところで、その事案が労働法上どのような扱いになるかを一度考えてみた上で、次に読み進むとよいかと思います。

全体を通して、判例の立場を重視し、条件や背景の違いによって判決が違ってくる場合があることを、重要判例や最新の裁判例を理論的に分析しながら解説しています。さらには、時代の動向を踏まえつつ、著者なりの見解も述べられています。そうした著者なりの見解は、「考察」といった形で述べられているほか、文中にある「コラム」欄においてもかなり言及されているので、できれば「コラム」欄は読み飛ばさないほうがよいかと思います。

教科書であり、ただし、内容レベル的には専門書でもありますが、一人の著者によって書かれたものなので全体の統一感があり、内容の硬さのわりには読みやすいです。少しずつ読み進めば、初学者であっても最後まで読み通せるものであり、多忙な企業内実務者にも同じことが言えるかと思います。

取り上げている判例数も多く、労働法をある程度学んだことがある人にとっても、読み応えは十分かと思います。重要判例については『労働判例百選』(第9版)と対応しているため、さらに判例を堀り下げて理解したければ、『百選』を参照しながら読むのもよいかと思います。ただし、読者に裁判例を多く知ってもらうことが本書の目的ではなく、労働法に関するセンスのようなものを身に付けてもらうのが目的であると思いますので、まずは本書を通しで読んでみることをお勧めします。

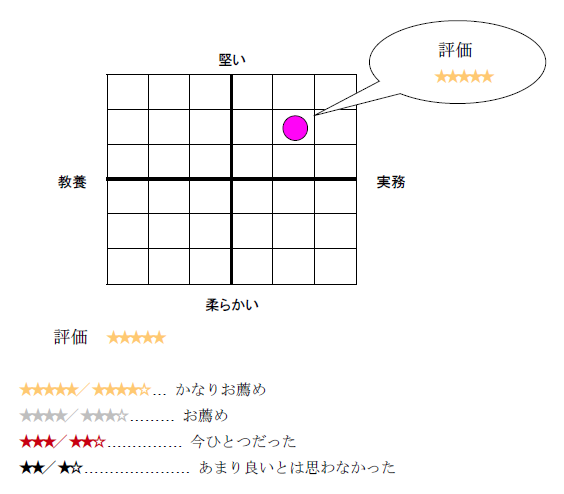

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー