教育学者ローレンス・J・ピーターが唱えた有名な「ピーターの法則」の原著『THE PETER PRINCIPLE』は1969年に出版され、1970年に邦訳されていますが、2002年に新訳が刊行され、さらに今回その〈新装版〉である本書が出たことになり、やはりインパクトは今でもあるのかと思われます。

本書は、まず第1章で、「ピーターの法則」なるものを示しています。それは、《階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能のレベルに到達する》というものです。そして、《やがて、あらゆるポストは、職責を果たせない無能な人間によって占められる》ことが必然であるとしています。では一体、誰が仕事をしているのか? それは、《仕事は、まだ無能レベルに達していない者によって行われている》のであるとしています。

第2章、第3章では、階層社会はこのピーターの法則に支配されていて例外はないとし、第4章から第6章にかけては、無能を生む昇進は実際どのようにして行われるのか、優秀なリーダーがいかにして排除されるのかを説き、第7章では、平等主義が昇進を促し、それだけ多くの無能を生み出すとしています。第8章では、先人たちの「無能の研究」を振り返り、第9章では、なぜ人は無能に突き進むのかを考察しています。

第10章では、無能が無能を生むという悪循環について説き、第11章から第13章にかけては、成功した人(=無能レベルに達した人)はさまざまな病気を患っていることが多く、無能ゆえにいろいろ奇妙な行動をとるとし、無能レベルに達した人には現実を直視することは禁物で、健康と幸福を維持するためには、問題のすり替えを行うことが効果的であるとしています。

第14章では、無能に陥らないためには、昇進拒否も一手ではあるが、それに勝る方法は、自分が無能レベルに達していることを周囲に印象づけること、つまり「創造的無能」こそが無敵の処世術であるとしています。そして、最終第15章では、「ピーターの特効薬」として、昇進を回避する方法や無能レベルでも健康と幸福を維持する方法などを紹介し、ピーターの法則は、滅亡に至る昇進の代わりに生活の質の向上をもたらすとして、本書を締めくくっています。

すでに察せられるように、全体がある種パラドックスとなっており、ビジネスパーソンに対し、昇進するのが必ずしも良いことではなく、自分の適性を見極め、創造的な職業人生を送るよう示唆していると取れます。

一方、人事パーソンの視点から見ると、本書におけるパラドックスは、「真実に見える矛盾」というより「矛盾に見える真実」としての色合いが、経験上より強く感じられるのではないでしょうか。プレーヤーとして優秀だという理由でマネジャーに昇進させたらダメだった、というのはまさにピーターの法則に当てはまるのでは。係長の仕事をしていた人が課長になり、課長の仕事をしていた人が部長になるというのが通常の昇進パターンである日本企業の場合、こうしたことは往々にしてありがちな気がします。

多くの著名な経営思想家が、「ピーターの法則」に陥らないようにするにはどうすればよいかを説いています。「ピーターの法則」――多くの人事パーソンにとって既知ではあるかと思いますが、これを機に今一度読み直してみるのもよいと思いますし、未読の人も、知っておいて損はないかと思います。

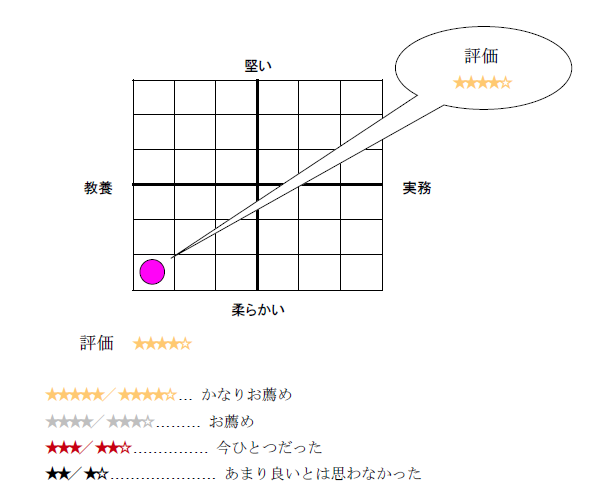

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年4月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー