ソフィアコンサルティング株式会社

代表取締役社長

◆第1回:「副業・兼業」に秘められた人事戦略のカギ

◆第2回:裁量労働制を巡る真の課題と可能性

◆第3回:過重労働規制の裏側にある示唆

◆第4回:解雇規制緩和論の脆弱性を克服するカギ

◆第5回:プロジェクト思考で進める間接部門の「働き方改革」

◆第6回:あらためて浮上する人材育成の価値

1.「解雇規制緩和論」とは?

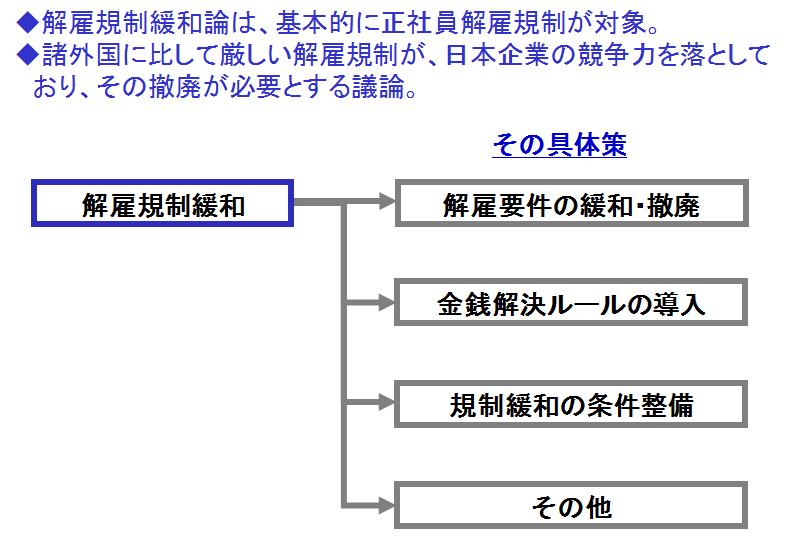

解雇規制緩和論は、わが国の解雇規制が諸外国に比して厳格であるとの認識に立ち、規制緩和を通じて雇用流動化を促し、その成果としての雇用増大と失業率低下を目指す思考である。またその先に、日本経済全体の労働生産性と競争力向上を見据えている[図表1]。

[図表1]"解雇規制緩和"とは?

ただ、肝心の「緩和すべき規制」項目として、具体的に何を優先するかが必ずしも明確でない。加えて、現在の解雇法理を変更する影響、さらには労働経済におけるミクロ的視点やマクロ的見方が入り組んで検討すべき論点が多く、その主張が統一されているわけではない。

解雇規制緩和論は小泉政権下で広く浸透した規制緩和論の一翼をなすことからも分かるように、その発想の根底には、資本主義的経済メカニズムの純化を通じて産業競争力の向上を指向する新自由主義的経済理論の思考がある。とはいえ、昨今ではさまざまな企業不祥事やブラック労働の社会問題化によって、むしろ「規制強化」が迫られることも増えており、その議論に一時期ほどの勢いがあるわけでもない。加えて、アベノミクス以来の景気回復を通じて、解雇規制緩和なしでも失業率や有効求人倍率等の雇用指標が歴史的に良好な水準に達している点も、議論をより複雑にしている。

とはいえ、現政権が目指す「働き方改革」の中に盛り込まれたさまざまな雇用流動化策をはじめ、わが国における労働市場改革の必要性自体は、解雇規制論者に限らず広く共有されてきている。

そこで今回は、いわゆる解雇規制論の中身を検証する中から、その問題点と有効性を見極めつつ入り組んだ論点を解きほぐし、労働市場改革のより優れた可能性を探っていきたい。

2.「解雇規制」とは何か?

解雇は、①普通解雇、②懲戒解雇、③整理解雇に分類できる。

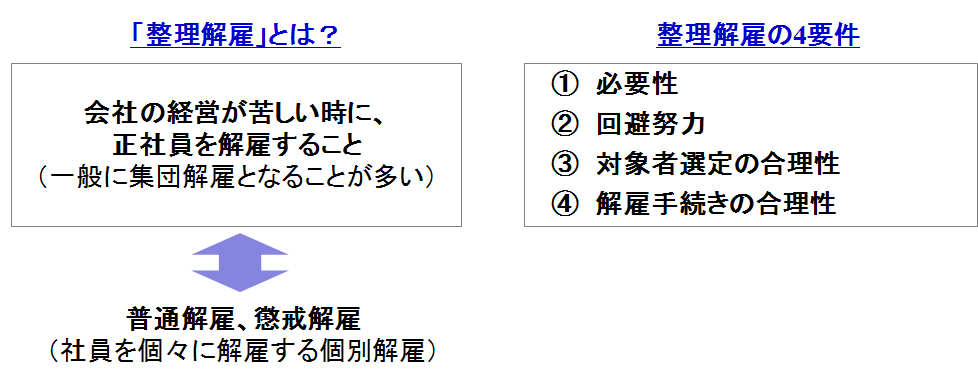

このうち、①②は社員を個々に解雇する個別解雇であり、整理解雇は一般に集団解雇となることが多い。解雇規制緩和論の対象は、主として①の普通解雇および③の整理解雇である。このうち、より「緩和」の影響が大きいと思われる整理解雇について、まずは見ていこう。

整理解雇とは、判例法理として[図表2]の四つの合理性要件を満たすことにより合法性が確保されることになっている。①必要性、②回避努力、③対象者選定の合理性、④手続き的合理性である。

[図表2]「整理解雇要件」とは?

このうちの①および③④は、比較的理解しやすい。①は企業の経営状況であり、整理解雇をしなければその存続が危ぶまれるほどの状況かどうかということである。③は、解雇対象者選定に当たって、「一定年齢層以上だけの解雇」というように不合理な選定基準が用いられていないかということである。④は、十分に時間を取って労働組合等と協議したり、説明機会を設定したりしているかどうかということである。

②の理解はやや難しいが、回避努力とは、ほぼイコール「雇用調整」のことだと考えて差し支えない。雇用調整とは、おおむね下記のような手順で、それぞれの対応策を実施することである。

1)役員報酬・賞与の削減

2)新規採用の抑制、停止

3)残業の削減

4)賞与のカット

5)正社員の給与カット

6)非正規社員(パートタイマー、臨時工等)の解雇・雇い止め

7)希望退職者の募集、配置転換、一時帰休、出向等

ここで注目すべきは、6)の非正規社員の解雇・雇い止めである。要するに、正社員解雇の合法性要件に非正規社員の解雇が組み込まれている。そのことによって、整理解雇法理は、正社員と非正規雇用者の利害を対立させる構造を内包しているのである。

昨今問題となっている「正規・非正規格差問題」の根底には、こうした解雇法理の構造が影響している点は否めない。つまり、正社員に対する解雇要件が形式上厳格な分だけ、それを非正規雇用の拡大を通じて業績変動の調整弁とすることを法制が促しているともいえるわけである。この問題は、経済学においても「インサイダー・アウトサイダー問題」として知られている。これは、職務別の労働契約、産業別の労働組合、さらには同一労働同一賃金化によって「正規~非正規」間の垣根がなくなっている欧州とは異なる、わが国特有の問題である。

ところで、解雇規制緩和論者からは、この整理解雇法理への言及はなぜかあまり聞かれない。この点は、実に不思議なところである。というのも、「解雇規制緩和先進国」であるはずの欧州諸国などでは、この解雇規制要件に絡む法改正等が頻繁に議論になっているからだ。例えばフランスでは、上記の「必要性要件」(経営状況)においてグローバル企業の業績を評価する場合、フランス国内での業績で見るのか、それともグローバルレベルでの業績で見るのかなどが近年議論の俎上(そじょう)に上っている。

これに対して、わが国の解雇規制緩和論者が盛んに提唱するのは、主として解雇法制への「金銭解決ルール」の導入である。

3.解雇金銭解決ルールの機能と実態

解雇の金銭解決ルールとは、解雇に当たって雇用側と労働者側の意向が対立する場合に、一定の金銭を支払うことを通じて問題解決を図り、社会的な雇用移動の円滑化を指向する法制である。ドイツ、フランスなどの欧州諸国に、その先行事例を見ることができる。

わが国の労基法にも「解雇予告手当」の規定があるが、これは特段労使双方の意向が対立する場合の問題解決を想定したものではなく、またその金額も平均賃金の30日分と些少である。

これに対して、ドイツやフランスで近年整備が進んでいる金銭解決ルールでは、ドイツの場合が「勤続年数×月給×0.5」の算式で算定される。またフランスの場合は、「最低6カ月以上」とされているものの、実際の「解決額」としてはさまざまな上乗せがされ12~16カ月程度が相場となっているようである。

もとよりドイツ等には、解雇制限法制があるわけだが、経営者側に解雇したい意思があり、それに労働者側が同意できない場合に、なおかつその実態が制限法制の禁ずるところであったとしても、労働者側はそのような組織に快適にとどまることはできないのが通常である。そこで、そうした場合に、十分な解決金を支払うことで双方の合意を導き、より有意義な雇用マッチングを促そうとする仕組みと解釈できる。

ところで、そうした先進的仕組みを導入しているドイツだが、意外にも解雇に当たってこの金銭解決ルールがそのまま活用されるケースは少ないのが実態のようだ。というのも、ドイツ、フランスには、労働問題を専門に扱う労働裁判所が整備されており、労使紛争案件も比較的簡便に裁判を活用できるため、労使が解雇がらみで対立する場合には特に、裁判における決着を指向するのが主流のようである。つまり、金銭解決ルールによって所定の水準を定めながらも、個別案件ごとの特殊性を労働裁判によってきちんと見極めて決着させるのがドイツ流なのであろう。この点、不当解雇はじめ不合理な労使対立に直面しても、なかなか係争に訴えることのできないわが国とは、大きく事情が異なる。これが、解雇規制緩和先進国である欧州諸国の実態である。

では、この金銭解決ルールをわが国労働市場に導入することで、一体どのような問題が解決され、あるいはどのような新たな問題発生が想定されるだろうか。

4.「解雇規制緩和」で日本の労働市場は変わるか?

そもそも解雇規制緩和が目指すものは、労働市場全体における人的資源の適正配置である。具体的には、企業経営における雇用リスク(自社業務に適合しない人材を雇用した場合に容易に解雇できず、そのため適切な職務に配置できないまま実質的な失業者として社内に抱えるリスク)を低減し、内閣府の推計(2011年)で465万人にも上るといわれた「社内失業者」や、一般の失業者に向けて新たな雇用を豊富に提供することである。

新たな雇用創出を通じた経済の活性化こそが解雇規制緩和の究極の目的なのであり、そこで主に想定されている存在は、社内失業者と、社内失業ではないがブラック労働等の不本意な職務と処遇に甘んじている広範な労働者層であろう。

そこで、完全失業率が3%を下回り、完全失業者数が200万人を下回っている現在において、それをはるかに上回っていると推定される「社内失業者」が、解雇規制緩和によって解消に向かうかを検討してみる必要があろう。

いわゆる「追い出し部屋」に象徴されるように、「社内失業者」の多くが、パワハラや不当な退職強要にさらされていることが知られている。ただ、こうした事例だけで500万人規模の人々が対象になっていると見るのはいささか一面的であろう。また、報じられている「追い出し部屋」による退職強要が、大企業特有の現象である点にも注目しておく必要がある。

つまり、「追い出し部屋」とは、整理解雇法理や解雇権乱用法理を最低限順守しようとする企業姿勢があって初めて生まれる不法行為ともいえるわけである。そもそもこのような手の込んだことができるのは、財務的に余裕のある一部企業だけなのである。

では、その他の「社内失業者」はどこにいるのか。その一端を大手金融機関等で広く確立している「セカンドキャリア制度」に見ることができる。

セカンドキャリア制度とは、一部の役員候補者等を除く大半の社員を、一定の年齢(40代後半~50歳程度)で区切ってグループ会社や関連会社に転籍出向させる仕組みである。その際年収はおおむね半減するといわれている。しかしながら、半減しても多くの社員はその仕組みを受け入れ、会社の業務命令に粛々と従っている。というのも、半減とはいっても、例えば1500万円の年収なら750万円である。昨今400万円台前半にあるといわれるわが国サラリーマンの平均年収よりはるかに高く、ましてパートタイマー等の非正規雇用では決して稼ぎ出せない金額である。加えて、会社の命令に従ってさえおけば、金融機関本体の社員身分は失っても、定年に至る年齢まで本体の人事部が必ず雇用を割り当て面倒を見てくれる暗黙の契約が存在する。つまり、正社員としての地位は実質的に安泰なのである。

ここで考えてみるべきことは、こうした大企業の「セカンドキャリア」を絡めた実質的な終身雇用が、解雇規制緩和によって崩れるかどうかということであろう。筆者の見るところ、かなり困難なのではと思える。というのも、このような雇用保障の仕組みは、若い頃から頻繁な転勤命令や超長時間残業および休日出勤命令等に忠実に従い、また転籍出向になっても企業グループへの忠誠を失わない、日本型雇用特有のメンタリティが基礎になっているからだ。大手企業グループとは、そうした独特のメンタリティによって結びついたいわばコミュニティなのであり、その結びつきは必ずしも資本主義的な市場原理とはいえないものである。そのようなある種の共同体的結合が、解雇規制緩和やその有力手段としての金銭解決ルールという欧米型の合理主義によって容易に揺らぐとは考えにくい。

結論すれば、大企業型コミュニティがなくならなければ、広範な「社内失業者」はなくならない。その解体を目指すのなら、解雇規制緩和という合理主義指向とは別の手段を考えなければならない。

5.解雇規制緩和すら無化するブラック労働の闇

さて、ここまで見た「社内失業者」問題は、いわば大企業限定の話である。では、その他の中堅・中小企業の事情はどうであろう。

昨今社会問題化しているブラック労働は、大企業にも見られるが、中堅中小企業にはさらに根深く蔓延(まんえん)している。

最近のアルバイト求人情報は、いちいち書店で求人誌を買わなくても、ネット上で手軽に情報を取得できる。そこに掲載されている求人内容と求人の実態との間に齟齬や矛盾を見つけるのは極めて容易である。実際にその求人に応募して働いてみれば、さらによく分かるであろう。労基法違反、職業安定法違反事例などいくらでも見つけることができる。

そもそも、所定の勤務時間が1日8時間を超えている求人がある。長時間残業云々という以前の問題である。実質的には雇用契約なのに、収益を確実に確保しつつ社会保険や労働保険の適用を回避するために「請負契約」での求人を行っているものもある。時間給が実際とまったく異なる金額のアルバイト求人はざらである。こうした例を見ただけでも、このような「ブラック企業」では、そもそも解雇規制の呪縛(じゅばく)によって経営の柔軟性を阻害されていないことは明白であろう。現行の法制下でも、雇用に伴う経営の硬直性リスクをいくらでも「回避」しているのである。

より注目すべきことは、こうした労働法違反の求人の蔓延それ自体ではない。こうした労働法違反の雇用であっても特段異を唱えることなく、その労働契約に甘んじて仕事に従事している、アルバイターを中心とする広範な労働者層がわが国に存在することである。本格的なアルバイターは、内閣府が定義するところのいわゆる「フリーター」だけではない。膨大な学生層がいる。それに加え、広大な自営業者や起業家のダブルワーカー層がいる。本連載第1回で見た「副業・兼業」が、正社員にも広がりつつある。統計がないので総数こそ明らかではないが、例えば自営業者等でダブルワークを経験したことがない人の方がむしろ少数なのではないか。

こうした存在はいわゆるニートとは異なり、それなりの教育水準を備えた人材も多数含まれる。事情は人それぞれだが、長引くデフレ経済の中で、そのような多少の不合理を受け入れたところで、合理的な陽の当たる表のキャリアを歩む負担と見返りに比べてさしたる違いはないだろう、との価値観が広がっているのである。デフレとは、端的にいえば貨幣価値の上昇現象だが、反面から見れば安価な商品の市場への大量供給圧力である。労働市場においては、安価な大量の労働力が、しかも労働法のコンプライアンスをないがしろにしながら大量に供給される構造が広がっている。その数は、先に見た大企業の「社内失業者」をはるかに上回るであろう。今やわが国経済は、そうした労働者層のブラック労働の支えなくしては立ち行かなくなっているともいえるのである。

もとより、非正規雇用には正社員並みの解雇規制は存在しない。したがって、解雇規制緩和を通じた労働市場改革が、雇用の実態を改善しブラック労働を消滅させるとする主張があるとすれば、それは明白に偽りということになろう。

6.わが国における、現実的な解雇規制緩和への道

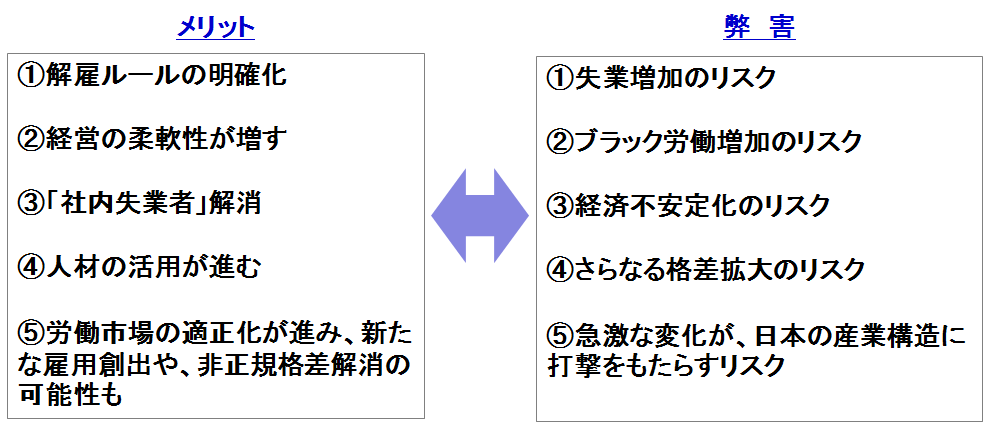

以上検討してきた解雇規制緩和論のメリットと弊害は、[図表3]のように整理できる。

[図表3]解雇規制緩和のメリットと弊害

ここに挙げたメリットのうち、①解雇ルールの明確化、②経営の柔軟性が増す――はその通りとしても、③「社内失業者」解消、④人材の活用が進む――については、すでに見たように大きな疑問がある。まして「⑤労働市場の適正化が進み、新たな雇用創出や非正規格差解消」に至っては、やや楽観にすぎる希望的観測ということになろう。

一方、弊害に挙げた事項のうち、特に②ブラック労働増加のリスク、④さらなる格差拡大のリスクについては、かなり現実的な可能性であることを確認してきた。

ここから分かるのは、日本経済には、日本型雇用慣行から長期間のデフレ経済への移行という特有の歴史的経緯に加え、その結果として正規~非正規雇用格差、ブラック労働の蔓延といった、これも特有の深刻な雇用問題が存在していることである。

今般の「働き方改革」でも提唱されている非正規格差解消策としての「同一労働同一賃金化」は、その深刻な問題解消に向けて少なくとも部分的な有効性を持つ。しかしながら、それが持続的な効果を生み出すには、同一労働同一賃金のいわば本丸ともいえる、年功序列処遇構造を解消していく長期的対策が欠かせない。

いずれにしても、労働コンプライアンスと日本型雇用慣行の漸進的解消という、労働経済の土台作りへの腰を据えた取り組みなくしてのうわべだけの解雇規制緩和は、最悪の場合現状の労働問題をより深刻な闇に投げ込む導火線にすらなりかねない。

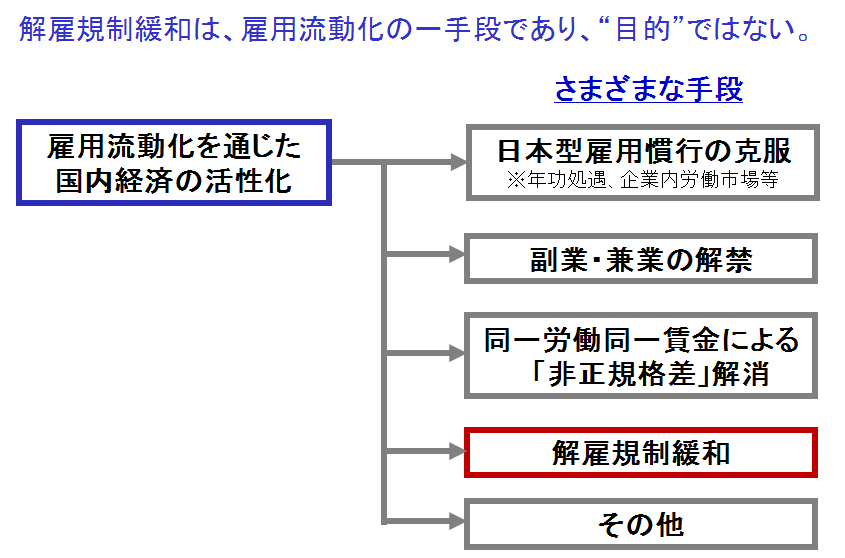

[図表4]に示したように、解雇規制緩和は雇用流動化の一手段であり、その他の方策との連携の中でこそ、その効果が期待できるのである。

[図表4]解雇規制緩和は、一つの"手段"

|

田添忠彦 たぞえ ただひこ ソフィアコンサルティング株式会社 代表取締役社長 立命館大学文学部卒業。電子部品メーカー人事部、国内コンサルティング2社の取締役、パートナーを経て、2007年2月から現職。上場・中堅企業への人事労務・人材育成戦略に関わるコンサルティング実績多数。診断・戦略立案から制度運用、教育、組織改革までを一貫サポートし、戦略を重視しつつも、個別企業の実情と実務に密着した対話型コンサルティングを進める。企業、教育機関、労組連合、公共機関等での講演や、著作・専門誌での執筆実績多数。 HP:http://www.philosophia.co.jp mail:tazoe@philosophia.co.jp |