職場のいじめを、企業の構造的な問題として捉え、「ハラスメント」という包括的な概念に基づき問い直すことを喚起し、実効的な規則と救済の制度を確立することを提唱してきた著者による本です。

第1章では、職場におけるハラスメントがかつて「いじめ」や「嫌がらせ」と表現されていた中で、ハラスメントという概念が登場した経過を振り返るとともに、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどのさまざまなハラスメント概念が氾濫(はんらん)している現状を分析しています。

また、実効的なハラスメント対策を実施する上での問題点の一つとして、パワー・ハラスメントという概念が日本独自のものであることを挙げています。パワー・ハラスメントという言葉は、2001年に人事コンサルタントによって提唱された概念で和製英語であり、その言葉が世間に普及したため、厚生労働省も2013年にパワハラ概念による規制政策を提言したとのことです。

しかしながら、厚生労働省が定義するパワハラ概念は、その認定において「職場内の優位性を背景に」と「業務の適正な範囲を超えて」の二つの要件を課しているため(しかも、セクシュアル・ハラスメントはパワハラとは異なる定義がされているため)、パワハラという用語はさまざまなハラスメント行為の一部を表しても、職場に起きるハラスメント全体には対応できないとしています。

第2章では、職場のハラスメントの実態をさまざまな調査結果から探り、ハラスメントが起きる構造を探るとともに、メンタルヘルス不調や長時間労働などに起因する隠れたハラスメント問題も取り上げています。

第3章では、通常の業務を通じて行われる業務型ハラスメントをはじめ、労務管理型、個人攻撃型などのハラスメントの類型と、またその中にどういったタイプのハラスメントがあるのかを、170件以上もの裁判例を通じて紹介しています。

第4章では、ハラスメント規制の先進国であるEU諸国がどのように規制を行っているかを紹介し、被害者を救済するにはどうすればよいか、使用者や管理者の責務、労働者の責務、外部組織の役割、規制立法の役割を述べています。

また、巻末には、被害者と企業のための「ハラスメント対策の10か条」集が付されていて、この中には、「企業におけるハラスメント防止のための事前措置10か条」「企業内でのハラスメント事後対応の10か条(使用者と人事管理部門の役割)」「企業内の相談担当者のための10か条」「ハラスメント調査のための10か条」など、企業内の担当者がチェックリストとして参照できるものが含まれています。

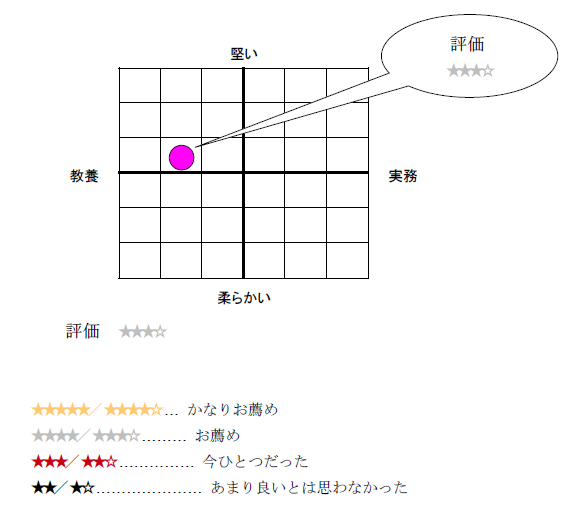

本書の最大の特徴はやはり、「パワハラ」という言葉の問題点を指摘し、「ハラスメント」という包括的な概念を用いることを提案している点でしょう。それ以外は啓発書としてはオーソドックスであり、またハラスメントの事例も豊富で、類型整理などもよくまとまっていますが、「ハラスメント対策の10か条」も含め "啓発書"的であり、全体としても"教養書"的な印象を受けました。

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年3月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー