組織開発のコンサルティングに携わっている著者が、組織開発を実践しようとしている人(本書では「事務局」と呼んでいる)に向けて、その手順や方法を示した本です。事務局を主人公とした組織開発のストーリーが用意されていて、約1年にわたるプロジェクトの取り組みを追体験できるようになっています。

第1章では、事務局はまず何をすべきか、組織開発のタイミングをどう見極めるか、組織が変われない要因はどこにあるのか、問題をどう捉え直すかを説いています。さらに、組織開発を進める上での3原則として、「経営トップから始める」「各層のコンセンサス」「当事者主体」を掲げ、それらを解説しています。

第2章では、経営トップのコミットメントを得るために、社長との対話において、①現状の認識をすり合わせる、②リスクシナリオを提示する、③組織課題の本質を見極める、④組織開発のプロジェクトを提案する、⑤トップの想いを引き出す、という五つのステップを意識するように説いています。そのトップの想いを社内に発信し、初期の発信フェーズの仕上げとなるのが、役員合宿であるとしています。

第3章では、役員合宿の前に役員一人ひとりの考えをインタビューで探る方法や、役員合宿の目的をどう明確化するか、合宿をどうプランニングするかについて解説しています。さらに、2日にわたる役員合宿の事例を交えながら、合宿中に役員の本音の対話をどう引き出すか、それらの中に見られる変革と抵抗のシグナルにどう対応するかを述べ、それを、役員合宿の次のステップとしての、部長支援のワークショップに生かすよう説いています。

第4章では、気づきと自覚を促すための部長支援のワークショップをどう設計するか、1日版の進行案を示しています。また、部長と課長数名で行う「智慧の車座」という対話の方法なども紹介しています。そして、ワークショップが終わった後、部長の意識改革を部下にどう結びつけ、いかに変革の種をまくかが、事務局による現場支援の鍵の一つであるとしています。

第5章では、組織開発が自走し続けるには、組織を刺激しつづけることが大事であるとしています。また、組織開発とはまさに「感情のマネジメント」であるとしています。最後に、組織単位の取り組みを支援する組織開発部を立ち上げるならば、どのような人材が、ビジネス・パートナーたる組織開発部メンバーに向いているのかを示しています。

本書では、組織開発とは、推進役となる事務局が経営トップから現場の管理職に至る各層と対話を重ね、彼らのコミットメントを生み出すことであるとし、その第1段階が社長との対話にとなるとしています。そして、役員との対話、部長との対話と続き、最後は自分との対話、という流れになっています。

堅くなりがちなテーマですが、ストーリー仕立てで読みやすく、また、具体的に書かれていて、理解しやすいものとなっています。組織開発で重視すべきものは組織で働く個々人の感情であるため、「対話」というものが非常に重要になってくるということが、読んでいて腑に落ちる内容となっています。啓発的であると同時に実践的で、組織開発に携わる人にはお薦めしたい本であると思います。

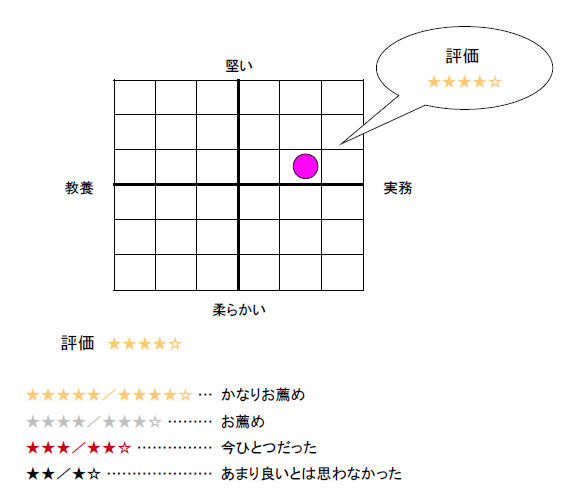

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年1月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー