本書は、ハーバード・ケネディスクールの教授らによるもので、著者の一人であるロナルド・ハイフェッツ教授は、NHKの「ハーバードリーダーシップ白熱教室」でも知られています。本書は、ハイフェッツ教授の『リーダーシップとは何か!』(1996年/産能大学出版部)や『最前線のリーダーシップ』(2007年/ファーストプレス)の続編ともいえる内容であり、前著での考えをさらに推し進め、「アダプティブ・リーダーシップ」というものを提唱しています。

第1部「イントロダクション:目的と可能性」で、アダプティブ・リーダーシップとは、難題に取り組み、成功するように人々をまとめ上げ動かしていくことであるとしており、リーダーシップで失敗する最大の原因は、「適応課題」(問題の当事者が適応することによってのみ前進させられる課題)を「技術的課題」として対処してしまうことだとしています。そして、アダプティブ・リーダーシップでは、観察、解釈、介入という三つの主要な活動を反復するとし、ステージごとに、そのコツを身に付けることが大切であるとしています。

以下、第2部から第5部がそのプロセスの実践編となっていて、第2部でシステムの診断、第3部でシステムを対象とした行動、第4部で自分自身の診断、第5部で自分自身を対象とした行動について書かれています。

第2部「システムを診断する」では、観察によってシステムをどのように診断するか、技術的要素と適応要素はどう判断するか、政治的状況をどう診断するか、適応力の高い組織にはどのような特性があるのかを述べています。

第3部「システムを動かす」では、システムを解釈する際の方法、効果的な介入をデザインする方法、政治的に行動する方法、対立を組織化する方法、適応力の高い文化を構築する方法について述べています。

第4部「自分をシステムとして認識する」では、自分自身に目を向ける方法、自分自身の忠誠心を特定する方法、自分自身のチューニングを確認する方法、自身の能力の容量を広げる方法、自身の役割を把握する方法、自身の目的を明確にする方法について述べています。

第5部「自分を戦略的に動かす」では、目的とつながり続けること、勇気をもって参画すること、人を鼓舞することの重要性とそれぞれのコツを説き、リーダーシップを一つの実験と捉える考え方を提唱しています。そして、最後に、成長し成功するためのポイントを述べています。

前著『最前線のリーダーシップ』では、「ダンスフロアから1歩出てバルコニー席に上がる」という表現を用いて、まず起きていることの全体像を知るべきであるとしていましたが、本書では随所に「バルコニーにて」というコーナーを設けて観察すべきポイントを示し、さらに「現場での実践演習」というコーナーで実践へのヒントを紹介しています。

『最前線のリーダーシップ』も、リーダーシップ行動に伴う危機をどう乗り越えるのか、その方法について説いた本でしたが、本書のほうがより実践的かもしれません。とっぴなことは何一つ言っておらず、オーソドックスなリーダーシップ論ですが、示された多くのヒントは(実践してこそ意味があることも忘れてはならないが)啓発的であると思います。

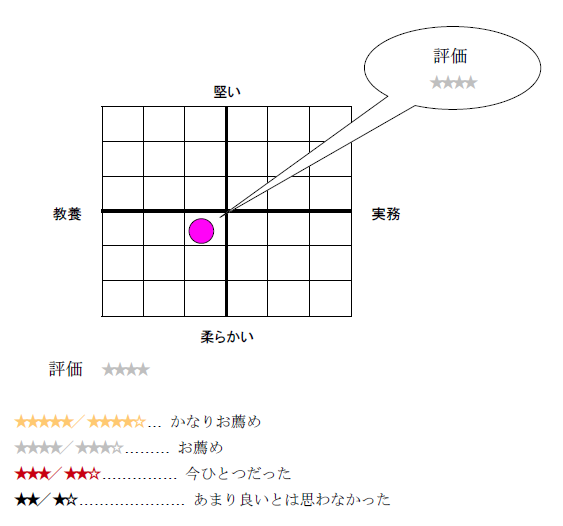

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年11月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー