本書は、ゆとり世代と呼ばれる若者たちが歩むキャリアの実態を明らかにし、若者の転職が多くなった社会的背景を考察した本です。著者は元リクルート社員で、大学院に籍を置く教育社会学者であり、本書は、著者が担当教官である本田由紀 東京大学教授に提出した修士論文に加筆修正したものです。

第1章では、若者の転職が増えているという事実と社会的背景を確認し、「伝統的キャリア」から「自律的キャリア」への若者のキャリア観の変貌を踏まえ、インタビューした転職者を〈意識高い系〉〈ここではないどこか系〉〈伝統的キャリア系〉の三つに分類しています。

第2章では、〈意識高い系〉には、自律的キャリア化した時期によって〈在学時意識高い系〉〈初戦入社後意識高い系〉〈転職後意識高い系〉の3パターンがあるとして、それぞれの転職活動の実態を探るとともに、「高い意識」のみに基づいて転職することへの懸念を示しています。

第3章では、〈ここではないどこか系〉は、自分の感情に対して真摯であり、よりよく働きたいという気持ちの強さは立派なことだが、いつまでもどこか探しが続くことが懸念されるとしています。

第4章では、第2章、第3章を踏まえ、〈意識高い系〉には希望が実現できない、やり直しがきかないというリスクがあり、〈ここではないどこか系〉には、スキルや経験が蓄積されない、劣悪な労働環境を許容してしまうというリスクがあると指摘。そして、それらは「自分らしさ」にこだわることからくるもので、背景には、社会によって煽られた「自律的キャリア意識」があるとしています。

第5章では、自律的キャリア化のベースにある自己責任論は、社会の責任を見えづらくしている面もあるとし、「就職できない若者」という個人の問題にとどめるのではなく、社会の役割として支援の可能性を探っていかねばならないとしています。

第6章では、社会が若者の転職者をどう支援できるかということの一つの手掛かりとして、キャリアアドバイザーによるキャリア面談を取り上げ、実際に行われた面談記録の分析から、その可能性と課題を考察しています。

最終第7章では、社会による若者のキャリア支援として、「できること」を基準としたキャリア選択の可能性をひらいていくことを説いています。そして最後に、人材育成なき働き方の多様化はあり得ないとしています。

〈意識高い系〉〈ここではないどこか系〉というのは、ハーズバーグの動機づけ・衛生理論にも対応しているように思いましたが、そうした理論を持ち出すまでもなく、社員の退職や採用と向き合っている人事パーソンにはしっくりくるのではないでしょうか。そこを踏み込んで分析しているため、現代の若者のキャリア観、キャリア行動を俯瞰する上で参考になります。

企業もまた社会の一部であり、「できること」を基準としたキャリア選択の可能性をひらいていくのは、企業の役割でもあるのかもしれません。では、どうすればよいかというところまでは本書では具体的に踏み込んでいませんが、そうしたことを考える契機となるような啓発的内容ではあると思います。

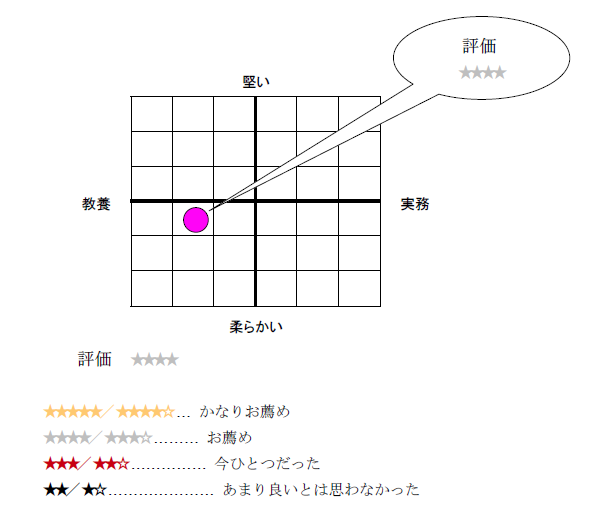

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年10月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー