一般に「人材開発」という言葉が主に人材育成の意味で用いられるのに対し、本書ではあえて「人財開発」という言葉を用い、組織にとって財となる人材について、その採用・発掘・育成・最適配置・評価・定着・組織開発・キャリア開発などの施策を統合的に行う、戦略的な取り組みという意味を持たせています。

第1章では、人財開発の仕事を、「組織風土作り」「組織一体化の醸成」「人材の維持・開発」「人材の補強・強化」の四つの視点から、組織開発・人材の保持・キャリアプラン・後継者育成計画・パフォーマンス管理・能力評価・チームと個人の育成・人財の発掘という八つの戦略に分類したモデルを紹介するとともに、人財開発を推進するためのこれら八つの施策が、具体的にどのような仕事を指すのかを示しています。

第2章では「内製化」をキーワードとし、前述の八つの施策(仕事)について、それぞれ内製化にはどのようなものがあり、何を内製化して何を外注化するべきか、その判断のポイントを示しています。結論として、人財開発においては「51%の内製化」を目指すことを強く勧めている点が興味深く思われました。

第3章では、具体的にビジネスに貢献するための人財開発の進め方について整理しています。また、この章では、人財開発を戦略的に行ってきた3社の事例が紹介されているため、人材開発の具体的なイメージ把握の助けになるのではないかと思います。

第4章では、人財開発の専門家を育てるにはどうすればよいか、人財開発の学び方や担当者が身につけるべき専門性について述べています。具体的には、ATD(Association for Talent Development)が整理したコンピテンシーモデルに基づき、六つの基盤コンピテンシーと10種類の専門性について解説しています。また、人財開発責任者とは何をするのかについて述べ、人財開発責任者の10の専門領域と六つの必要能力について説明しています。

第5章では、人財開発の潮流と課題について述べています。また、これから着目される人財とはどのようなものかを考察し、五つのトレンドと着目すべき15のスキルを掲げています。

第6章では、近未来の人材開発がどうなっていくかを推察し、多様化する社会や人工知能、技術革新、未来型の組織への対応について述べています。

以上の構成を通じて、人財開発について学びたい人に向けた、テキスト的な内容となっています。同時に、実際に人財開発に取り組んでいる人に向けた実務書でもありますが、むしろ"実務的啓発書"といった内容でしょうか。人財開発を「内製化」することを軸として書かれている点がポイントであると思います。

すでに企業内に人材開発部のような部署がある場合は、そうした部署の現状分析をする際に、本書によってさまざまな角度からの視座を得ることができるかと思います。さらには、これからの部署の在り方について考える上でも役立つかも。いずれにせよ、人材開発戦略、専門家育成、環境変化の潮流と課題、近未来の在り方などが網羅的に整理されていることから、人材開発の責任者や担当者である人には参考になる点が多いのではないかと思います。

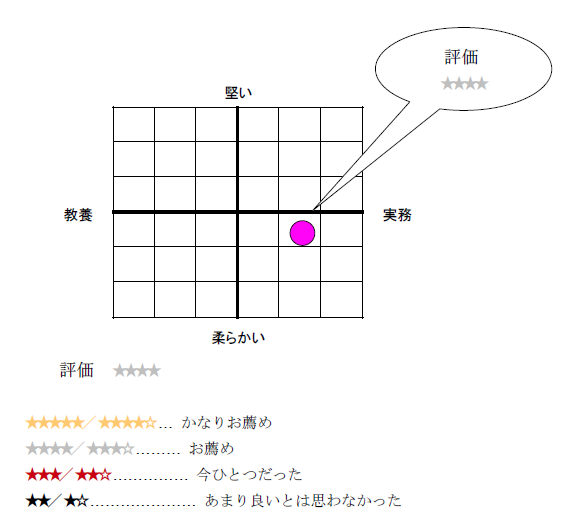

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年9月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー