コンサルティング業界は、徹夜や仕事の持ち帰りが当たり前と言われ、外資系コンサル会社に憧れながらも、ハードワークのイメージゆえに敬遠する学生も多いとのことです。そうした風土の中、コンサル会社のアクセンチュアが、ここ数年にわたり積極的に取り組んできた働き方改革「プロジェクト・プライド」の軌跡を、それを推し進めてきたトップ自らが紹介した本です。

第1章では、人材不足や長時間労働などの課題を抱えていた同社で、カルチャーを変えねば次のステージはないとの危機感の下、アンケートによる現状把握から優先課題をフォーカスして、「ダイバーシティ」「リクルーティング」「ワークスタイル」の三つのチャレンジを設定し、"なりたい姿"を具体的に定義したとしています。そして、それを社内で共有し、プロとしての誇りの下、「世の中から認められ、働きやすく、フェアな会社」を目指すことをプロジェクトの方向性としたとのことです。

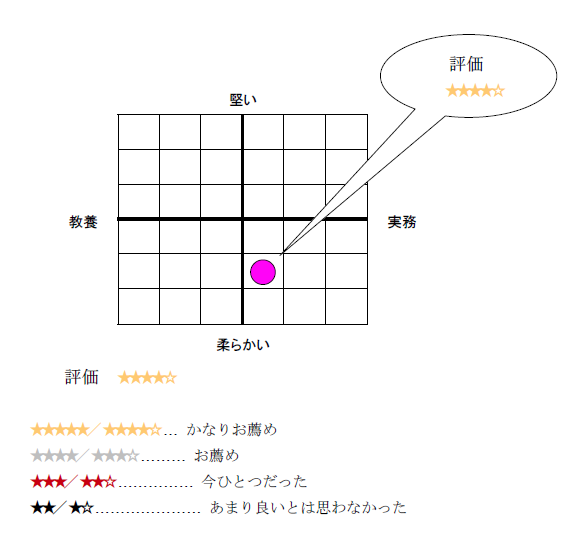

第2章では、プロジェクトを推進する「改革のフレームワーク」として、「第1象限:方向性提示と効果測定」「第2象限:リーダーのコミットメント」「第3象限:仕組み化・テクノロジー活用」「第4象限:文化・風土の定着化」という4象限を設定し、3年を目標に改革に至るロードマップを策定したとしています。「改革のフレームワーク」は、会社がビジネスとして顧客に提供している組織改革の方法論を活用したものであり、いわばコンサル会社が自社をコンサルティングするかたちになっているのが興味深いです。

第3章では、プロジェクトの本格始動に際して、どんなメッセージをどんな方法で社員に伝えたのか、キックオフやそれに続く「コミュニケーション強化月間」の内容を紹介しています。プロジェクトの方向性を高いプロフェッショナリズムの実現に置き、「クライアント価値の創造」「個人の尊重」など6項目から成るコアバリューの浸透を図ったとしています。

第4章では、「改革のフレームワーク」の第1から第4象限までを具体的にどう進めていったのかが紹介されていて、この部分に本書で最も多くのページ数が割かれています。例えば、第2象限(リーダーのコミットメント)では労働時間の法的なボーダーラインを示し、第3象限(仕組み化・テクノロジー活用)では、給与制度の変更や短時間勤務制度の導入などを行っていますが、強調されているのは、「意識」と「制度」の両輪での働き掛けをしたということです。

第5章では、プロジェクトによってもたらされた、ダイバーシティ、リクルーティング、ワークスタイルの三つのチャレンジの成果を掲げ、働き方改革と業績アップは両立できるとし、会社は働き方改革で次なる成長のステージへ動き出しているとしています。

「働き方改革」が声高に叫ばれるようになる前の2015年にプロジェクトがスタートしている分、説得力があります。「働き方改革」が目指すのは単なる"早帰り運動"ではなく、組織風土改革であることが実感でき、また、コンサル会社という知識集約型の("紺屋の白袴"になりがちな?)企業における事例であることが関心を引きます。コンサル会社であるだけに、概念整理はお手のものという気がしなくもないですが、それを実地に落とし込むまでの具体的な働き掛けや仕組みづくりが紹介されており、人事パーソンにとって参考になる点も多いと思います。

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年9月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー