「学習する組織」とは、「目的に向けて効果的に行動するために、集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織」のことで、ピーター・センゲやクリス・アージリスらが生み出し、普及させた概念・理論・手法体系です。学習する組織を作るための原則、プロセス、ツールの数々は、自己との向き合い方、大局をつかむ思考法、広く柔軟な視座、対話し共感する力、理念や価値観の共有など五つのディシプリン(規律・訓練)として体系化されていますが、本書では、組織開発メソッドとしての「学習する組織」の要諦を、ストーリーと演習を交えて解説しています。

第1章では、学習する組織がどのようなものであるかを紹介し、第2章では、学習する組織の全体的な構造と、チーム(組織)の中核的な学習する能力を形成する、志を育成する力、複雑性を理解する力、共創的に対話する力という三つの力を紹介。さらに、志を育成する力は「自己マスタリー」「共有ビジョン」というディシプリンによって、複雑性を理解する力は「システム思考」、共創的に対話する力は「メンタル・モデル」「チーム学習」というディシプリンによって、それぞれ構成されるとしています。

そして、第3章から第7章の各章で「自己マスタリー」「システム思考」「メンタル・モデル」「チーム学習」「共有ビジョン」の五つのディシプリンについて詳しく解説し、第8章では、学習する組織の始め方の例と、その過程で突き当たる典型的な課題を紹介。最終章の第9章では、学習する組織を目指した先にある未来の組織の在り方と、それを導くリーダーシップの在り方について述べています。

ピーター・センゲの著書『学習する組織』(2011年/英治出版)は約600ぺージの大著であり、その中で学習する組織や五つのディシプリンについて奥深く解説されていますが、本書はピーター・センゲらがまとめた手法体系に絞った入門書であり、読者が今ある組織に備わっている能力や意識について探究し、それらをその組織の文脈に合わせてどう活用し、組織を進化させていくことができるかを、具体的・実践的に解説しています。

五つのディシプリンについて解説した第3章から第7章の各章は、事例(ストーリーと振り返りの問い)、理論(各ディシプリンの原則とプロセスの紹介)、演習(ツールによる演習、その振り返りと解説)という基本構成になっており、概念や理論の解説と実践方法が一体となっているのが本書の特長です。入門書でありながら、実践テキストとしての形態も兼ね備えているため、400ページ近いページ数になっていて、ピーター・センゲの『学習する組織』とはまた異なった専門的解説を含むものとなっていますが、個人的には、そうした実践方法の解説を含め、全体を通して啓発書として読めるように思いました。

著者によれば、学習する組織は、組織のメンバーらが自ら学び、創造・再創造を繰り返して進化し続ける組織であり、完成形というものは想定されていないとのことです。ディシプリンは「規律」「訓練」などと訳されますが、合気道や茶道といった言葉で使われる「道」に近いと考えられるとしています。その「道」の部分をより深く感じとり、十分に理解するためには、ピーター・センゲの『学習する組織』を読んでみるのもよいかと思います。

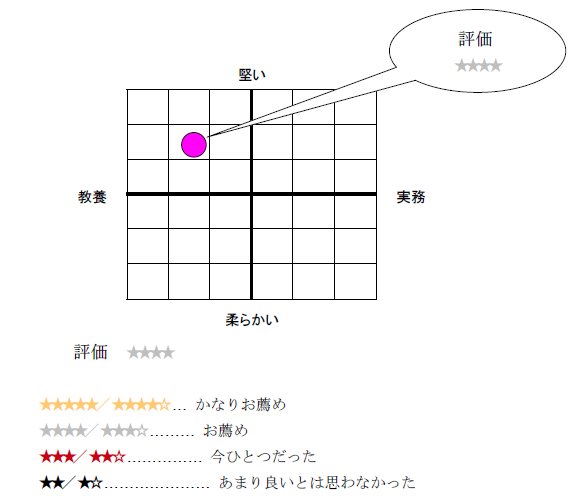

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年8月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー