代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

8月より多くの企業で学生の受け入れが始まったサマーインターンシップ。今年は、経団連が指針の手引きを改定し、これまで「5日間以上」としていたインターンシップの日数規定を削除したために、1Dayタイプのインターンシップも正々堂々と実施可能となりました。昨年までのサマーインターンシップでは、「1週間」や「2週間」タイプが1Dayタイプを上回っていましたが、今年は大手企業も含めて1Dayタイプのインターンシップがめじろ押しとなり、実施企業数で見ても1Dayタイプがトップとなっています。1~2月に実施されるウィンターインターンシップでは、これまでも1Dayタイプのインターンシップがトップでしたから、来年はさらに拍車が掛かることが必至です。

さて今回は、今や学生のキャリア開発支援としてよりも、企業の新卒採用活動(学生の就職活動)の一環となってしまったインターンシップが、結果としてどの程度採用選考、あるいは内定と結び付いているのかを見ていきたいと思います。

インターンシップ参加者の7~8割は複数社に参加

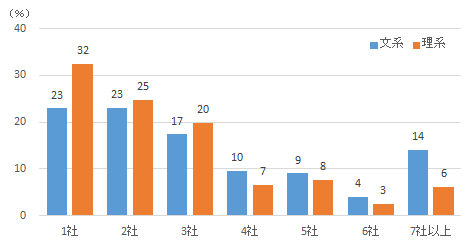

インターンシップに参加した学生だけに参加社数を聞いたところ、「1社」と答えた学生が文系で23%、理系で32%となり、ともに最も多くなりました[図表1]。ただし、逆に言えば、「2社以上」のインターンシップに参加した学生の割合が、文系で77%、理系でも68%に達しているということです。中には「7社以上」という学生も文系で14%、理系でも6%もいます。従来の「1週間」や「2週間」といったタイプではなく、セミナーまがいの「1Day」タイプが増えたことで、それだけ多くの企業のインターンシップにも参加が可能となっているのです。「1Day」タイプが格段に増えている今年のサマーインターンシップを考えると、2019年卒ではさらに多くの学生が複数社のインターンシップに、また「7社以上」など多数の企業のインターンシップに参加することになるでしょう。

[図表1]1人当たりインターンシップ参加社数

資料出所:HR総研/楽天・みん就「2018年新卒就職活動動向調査」

(2017年6月、以下[図表2~9]も同じ)

[注]「参加社数」は、実際にインターンシップに参加した学生のみを母数として集計したもの。

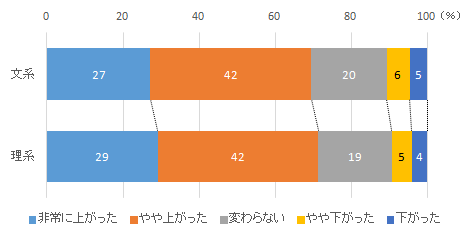

企業側が採用活動の一環としてインターンシップを実施する目的は、業界理解、企業理解、仕事理解を深めることで、自社への志望度を高めてもらうことにあります。インターンシップ参加者に、参加してみてその企業への志望度に変化があったかを聞いてみたところ、文系、理系ともに7割の学生は「(志望度が)上がった」と答えているものの、2割の学生は「変わらない」、そして1割の学生はかえって「(志望度が)下がった」と回答しています[図表2]。ミスマッチ防止の観点からは、「自分には合わない」と感じる学生がいても当たり前で、早く気づくことができたことを考えれば、それは意味があるともいえます。ただし、インターンシップの内容や対応がまずくて「下がった」のであれば、企業としては大きな問題です。

[図表2]インターンシップ参加による志望度の変化

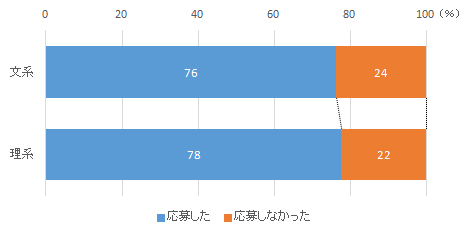

参加者の8割近くが正式応募

インターンシップに参加した企業に最終的に応募したかどうかを聞いた設問では、文系、理系ともに8割近くが「応募した」と回答しています[図表3]。昨年の調査と比べると10ポイントほどアップしています。こうした傾向は、インターンシップを実施する企業が増え、「単位認定型」の大学の授業としてのインターンシップではなく、採用を視野に入れた自由応募型のインターンシップに参加する学生が増えたことによるものです。単位認定型では、必ずしも自分の就職志望企業のインターンシップに参加できるわけではありません。企業に直接応募する自由応募型のインターンシップでは、セミナーに近い1Dayタイプが増え、就労体験タイプと比べて受け入れ人数も多く、それがポイントを大きく底上げしています。

[図表3]インターンシップ先企業への正式応募の有無

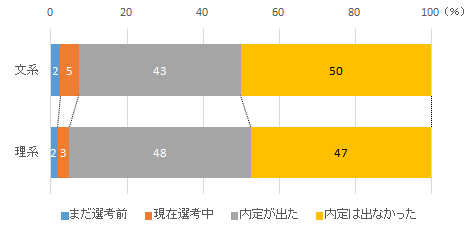

インターンシップ参加者の4割以上が参加企業から内定取得

インターンシップと採用がどの程度結び付いているかを測る指標の一つとして、インターンシップ先企業に応募した学生の採用内定率があります。「(インターンシップ先企業で)内定が出た」とする学生が文系・理系ともに4割を超え、「選考前」や「選考中」の企業もあることを考えると、理系においては5割に達する可能性もあります[図表4]。

採用直結をうたうインターンシップはまだそれほど多いわけではありませんが、直結をうたわないまでも何らか採用活動につなげている企業が多くなっています。インターンシップ参加者を対象にした次のインターンシップが実施されたり、一般学生に先駆けて早期選考会が開催されたり、中には優秀と判断した学生に対してはエントリーシートの提出を免除したり、1次選考を免除したり、リクルーターによるフォローを行ったりする企業もあります。そうでなくとも、インターンシップで知り得た内容を面接で話すこともでき、参加していない一般学生より有利であることは否めません。こういったデータを見れば、学生はインターンシップに参加せざるを得なくなるでしょう。

[図表4]正式応募したインターンシップ先企業の選考結果

[注]複数社のインターンシップに参加して応募した場合は、最も選考が進んだものについて回答。

6割以上がインターンシップ事前選考で落選経験あり

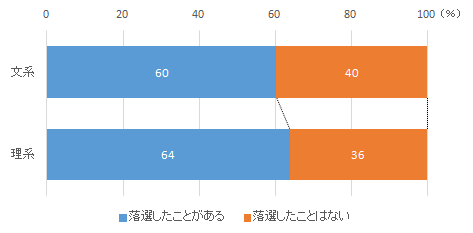

インターンシップの参加枠は、職場での就業体験タイプの場合、少ない場合にはわずか数名ということもあります。受け入れ人数の多い1Dayタイプのインターンシップでも、応募学生を青天井で全員受け入れることはできず、結果、「エントリーシート」「適性検査」「面接」等で参加者を絞り込むことになります。学生に、インターンシップに参加するための事前選考で落選したことがあるかを聞いたところ、文系、理系ともに6割以上の学生が落選を経験しています[図表5]。人気企業のインターンシップともなれば、定員に対して何十~何百倍もの応募が集まるわけで、落選を経験することはある意味当たり前で、複数社のインターンシップに応募して、一度も「落選したことがない」という学生のほうが貴重だといえます。

[図表5]インターンシップ事前選考での落選経験

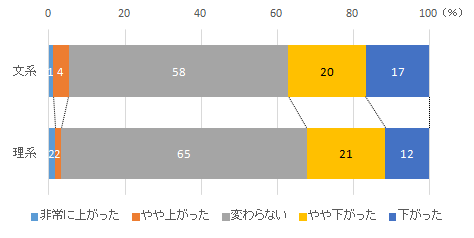

インターンシップの事前選考で落選した経験のある学生に志望度の変化を聞いたところ、最も多かったのは「変わらない」で、文系で58%、理系では65%に上ります[図表6]。中には、それだけ多くの学生が関心を寄せている企業であるとして、「(かえって志望度が)上がった」という学生も数%ほどいますが、残りの3割から4割近い学生は「(志望度が)下がった」と回答しています。インターンシップの選考ですら合格しないのであれば、本選考で合格することなど不可能だと思ってしまうのではないでしょうか。あるいは、事前選考、合否連絡の一連の企業の対応の中に、学生から見た場合に志望度が下がるようなことがあったのかもしれません。

[図表6]事前選考落選企業への志望度の変化

いずれにしても、インターンシップ合格者だけが本選考の対象者でない限り、この落選者のうち志望度が下がってしまう学生の割合が3割から4割近くもあるという事実を、企業は重く受け止めるべきです。落選者へのケアをしっかり行うことはもちろん、受け入れ人数を増やす、開催数を増やす、開催都市を増やすなどして落選者をできるだけ少なくすること、「先着順」や「抽選」によってインターンシップ参加者を決めるなどして、「事前選考」によらない絞り込み方法を考える必要があります。

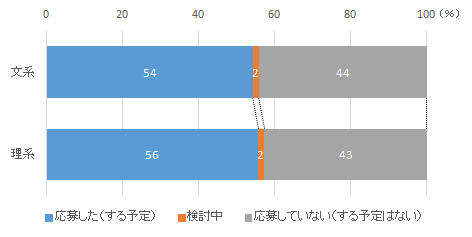

事前選考落選で4割以上の学生が応募取りやめ

インターンシップの事前選考で落選した学生が本選考に応募したかを確認したところ、文系44%、理系43%と、ともに4割を超える学生が「応募していない(する予定はない)」と回答しています[図表7]。これは前項の「志望度が下がった」学生の割合を超えています。すでに他の企業から内定を取得したとか、他に選考が進んだ企業があったからという学生もいるとは思いますが、これだけの割合の学生が応募を取りやめたという事実は極めて重大です。インターンシップは、参加者の志望度向上に大いに役立つことは分かっていますが、事前選考で落選した学生のケアを怠ると、かえって応募者を減らしてしまうリスクがあることも認識すべきです。インターンシップ参加者へ向けたフォローに気が行ってしまいがちですが、それよりも事前選考で落選となった学生をどうケアして、本番に正式応募してもらうかをもっと真剣に考える必要があります。

[図表7]事前選考落選企業への正式応募

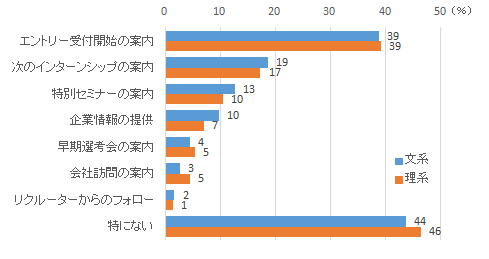

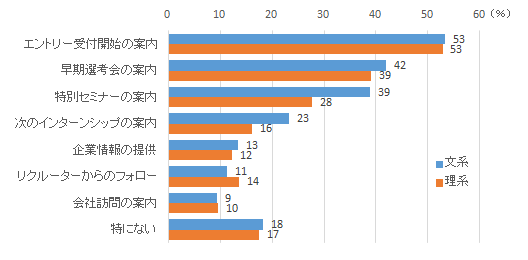

落選企業からのフォロー(連絡)を聞いたところ、最も多かったのは、3月1日の採用広報解禁日の「エントリー受付開始の案内」で、文系・理系ともに39%の学生が受け取っています[図表8]。次いで多かったのは、落選したインターンシップの開催時期がいつだったかにもよりますが、サマーインターンシップの事前選考で落選した場合には、ウィンターインターンシップなど「次回のインターンシップの案内」が、文系19%、理系17%と多いようです。中には、「早期選考会の案内」が届いた学生もいるようですが、文系で4%、理系で5%と少数派です。

[図表8]落選企業からのフォロー(連絡)

インターンシップ参加者にも、参加企業からの連絡内容を同様に尋ねており、「早期選考会の案内」が文系で42%、理系でも39%と、「エントリー受付開始の案内」に次いで多くなっています[図表9]。「特別セミナーの案内」も、参加者では文系で39%、理系で28%と非常に多くなっているなど、インターンシップ参加者と、非参加者(落選者)では対応の違いが浮き彫りとなっています。

[図表9]参加先企業からのフォロー(連絡)

落選企業からの連絡は「特にない」という学生も4割以上いますが、企業からのフォロー(連絡)の有無で、その後の正式応募率には10ポイント以上の差が出ています。フォローがあった企業へ「応募した(する予定)」と答えた学生は文理合計で60%だったのに対して、フォローがなかった企業へ「応募した(する予定)」と答えた学生は49%です。フォローがなかった企業について言えば、「応募していない(する予定はない)」とする学生は50%で、「応募した(する予定)」を上回っています。こうして見ると、落選学生へのフォロー、ケアはもはや必要不可欠といえます。皆さんはちゃんとフォローをされていますか?

内定者にインターンシップ参加者がいない企業は少数派

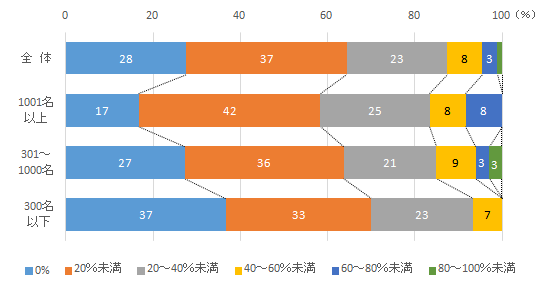

内定者にインターンシップ参加者がいない企業は少数派[図表10]です。あくまでも結果論のため、インターンシップと選考が直接結び付いていたかどうかは関係ありません。

[図表10]内定者に占めるインターンシップ参加者の割合

資料出所:HR総研「2018年新卒採用動向調査」(2017年6月)

インターンシップ参加者が内定者の中に1名もいない(0%)とする企業は、全体で28%、大手企業だけに限定すればわずか17%にとどまります。残り83%は、内定者の中にインターンシップ参加者が含まれるということになります。企業規模による違いは明らかにあり、インターンシップ参加者が1名もいない企業は、中堅企業では27%、中小企業では37%にも及びます。インターンシップ参加者自体が少なく、内定者も少ない企業が多いのでしょう。

内定者に占めるインターンシップ参加者の割合は、大企業ほど高くなっています。大企業では、インターンシップ参加者の割合が「20%以上」の企業が4割を超え、「40%以上」でも16%もあります。今後、1Dayタイプの拡大によりインターンシップ参加学生が増えれば、内定者に占めるインターンシップ参加学生の割合は確実にさらに高まっていくことでしょう。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |