両著者の対話形式で成る本書は、書名がそのまま主張になっていて、①「育児をする経験」はビジネスパーソンの業務能力発達につながること、その際の育児は、②夫婦のうちのどちらかが一人で抱えこむ「ワンオペ育児」ではなく、夫婦を中心とするチームとして育児を行う「チーム育児」であることを主張しています。本書での「育児をする経験」とは、「共働き世帯における夫婦で取り組む育児」を指しています。

第1章「『専業主婦』は少数派になる?」では、「共働き家庭」が増加していることの社会的背景を探るとともに、共働き家庭における役割分担の負担が男女で均等になっていないこと、そこには日本の労働慣行や長時間労働の問題が横たわっていることを確認しています。

第2章「『ワンオペ育児』から『チーム育児』へ」では、共働きしながら育児をする人が増加する中で、母親が一人で抱え込む「ワンオペ育児」から、父親と母親、さらには祖父母、親戚、保育園などさまざまなサポートを得て行う「チーム育児」に移行することが必要であるとしています。

第3章「チーム育児でリーダーシップを身につける」では、その「チーム育児」は育児以外にもメリットを持つことを紹介しています。チーム育児を通して、30代を中心とする子育て期の社員は、仕事の現場で求められるリーダーシップ行動が高まるという研究成果を示し、その理由やリーダーシップ以外の仕事上の能力向上に与える効果についても考察しています。

第4章「ママが管理職になると『いいこと』もある」では、第3章に引き続き、チーム育児のメリットとして、チーム育児の経験を契機に、人はマネジメントに魅力を感じ始めるという研究知見を紹介しています。さらに、チーム育児は、親の人間的な成長をもたらすことも紹介しています。

第5章「なぜママは『助けてほしい』と言えないのか」では、チーム育児が進まない原因の一つに「ワンオペ化」があるが、そこには企業の長時間労働の問題のほかに、妻自身が「育児を他に任せてはいけない」と思い込んでいるという心理的要因もあるとし、他人に助けを求めることを肯定的に捉える「ヘルプシーキング」という発想について対話しています。

第6章「日本の働き方は、共働き世帯が変えていく」では、チーム育児を円滑に進めていくための「3ステップモデル」というものを紹介し、最後に、共働き育児は今後どうなっていくのか、将来、人々の働き方や企業、社会、個人はどう変わっていくべきかを論じています。

大くくりすると、第1~2章でチーム育児が必要となる社会的背景、第3~4章でチーム育児の仕事への効果と親としての成長へのつながり、第5~6章でヘルプシーキングという発想と3ステップモデルについて語られていることになりますが、人事パーソンへの啓発という意味では、第3章と第4章が読みどころではないかと思います。

全編が対話形式であり、調査データや研究知見を織り込みながらも、テーマに呼応する対話者自身の経験談もふんだんに出てくるため、読みやすく、また内容もイメージしやすいものとなっています。育児経験と仕事との関係を前向きに捉えた啓発書と言えるかと思います。

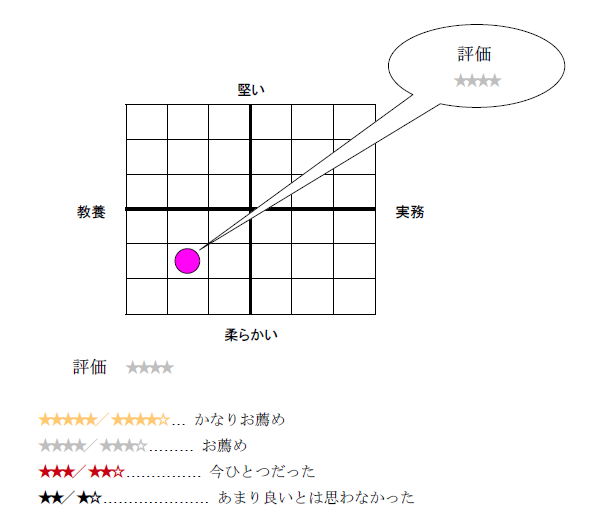

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年4月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー