本書は、2016年に亡くなったインテル元CEOによる本で、1984年に発刊された『ハイ・アウトプット・マネジメント』に加筆修正して1996年に発行された『インテル経営の秘密』の原書を基に、2015年に米国で出版されたペーパーバック版を翻訳したものです。

「イントロダクション」で著者は、マネジメントは成果(アウトプット)志向であるべきで、そのアウトプットはチームによって追求され、チームはそのメンバーである各個人の業績遂行活動が導き出されたときに、最もよく機能して業績を高めるとしています。

第1部「朝食工場―生産性の基本原理」では、ゆで卵とトーストとコーヒーを出すごく普通の食堂が設備投資をして「朝食工場」となり、さらに全国にフランチャイズ展開していくという架空のケースを用いて、インテルの事例なども織り交ぜながら、著者が考えるマネジメントの原理原則を説明しています。

第2部「経営管理はチーム・ゲームである」では、アウトプットを上げる上での"テコ作用"という考え方を示しています。また、ミーティングはマネジャーにとっての大事な手段であるとし、インテルで行われている「ワン・オン・ワン」という監督者と部下のミーティングを紹介しています。さらに、決断を行う際に陥りがちな"同僚グループ症候群"を指摘し、アウトプットのための行動を三つのステップから考える計画策定方式(プランニング プロセス)というものを提唱、これを日常業務に適用したものが目標による管理(MBOシステム)であるとしています。

第3部「チームの中のチーム」では、冒頭の「朝食工場」が全国展開するようになったとき、おのずとそれは"使命中心"と"機能別"のハイブリッド型組織になるとし、インテルのハイブリッド型組織および二重所属制度という考え方を紹介しています。また、われわれの行動は、自由市場原理の力、契約上の義務、文化的価値の三つの方法でコントロールされるとし、最も適切な仕事のコントロール方式とはどのようなものかを考察しています。

第4部「選手たち」では、モチベーションの問題を取り上げています。仕事とスポーツを対比させ、部下から最高の業績を引き出すには、部下のタスク習熟度を高めることだとしています。そこで人事考課が重要になり、考課するときに避けなければならない大きな落とし穴は「可能性(ポテンシャル)の罠」であるとして、"潜在能力"を評価することに警告を発しています。

また、査定内容の伝え方についても指南し、問題社員やエース社員の考課の仕方についても述べています。さらに、マネジャーにとって困難な仕事である採用面接と、貴重な人材が退社しないようにする話し合いについても助言しています。そして、タスクに対するフィードバックとしての報酬や昇進について論じるとともに、なぜ教育訓練が上司の仕事なのかを説いています。

生産管理の話から入っていき、アウトプットを上げる上で部下のモチベーションやタスク習熟度をどのように管理し、どのように考課してフィードバックするかという話の流れになっていて、後半になればなるほど「人事」の話になってきます。かつての『インテル経営の秘密』というタイトルから、変化の激しいIT業界について書かれた本だと思われていたフシもありますが、実は「人事」の根幹について書かれた本であり、人事パーソンにお薦めです。

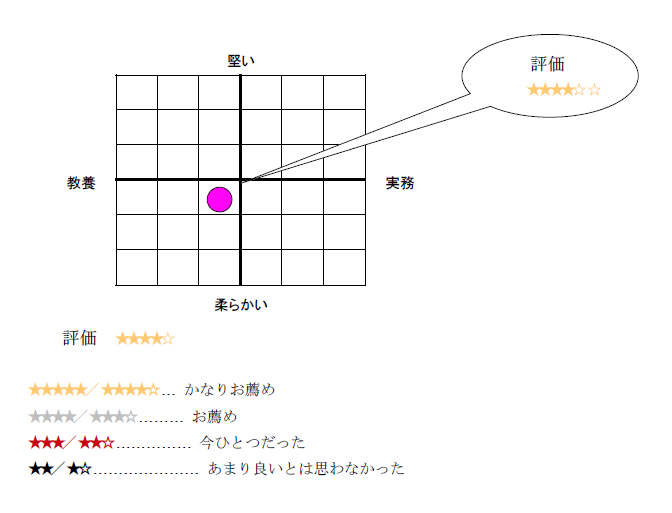

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2017年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー