これからの人材マネジメントとはどうあるべきか。本書は、企業人事部、コンサルティング会社を経て、現在大学で教鞭(きょうべん)を執る著者が、従来の人事管理論を超えて、今後求められるキャリア形成やマネジメントシステムを解説したものであり、全体的な流れとしては集団主義から個性尊重主義へのパラダイムシフトを提言しています。

序章では、企業環境の変化を概観し、従来のわが国の人材マネジメントの特徴を踏まえ、その変革の方向を、①組織的管理から自律的管理へ、②集団主義から個人尊重主義へ、③会社主導のキャリア形成から個人の自律性を重視したキャリア形成へ、④中央集権的な人事部から戦略的・分権的な人事部へ――の四つに集約しています。

第1章では、経営のグローバル化と、働く人々の社会観・組織観・仕事観の変化を二大環境変化として取り上げ、こうした変化に応えていくために、人事パラダイムを集団主義から個人主義へと転換していく必要があるとしています。

第2章では、わが国の戦後の人事制度が、年功主義人事→職務主義人事→能力主義人事→成果主義人事と変遷してきたことを振り返るとともに、コンピテンシーモデルの人事制度としての妥当性、信頼性について述べ、第5段階の新たな人事制度として、「個性尊重主義人事」を提言しています。

第3章では、これまでの組織的管理中心の人材マネジメントから、個人の自律的管理重視の人材マネジメントに転換していく上での枠組みを提示し、また、自律的管理に求められるキャリア・アドバイザーとしてのミドル像についても解説しています。

第4章では、自律的管理の人材マネジメント展開に向けたインフラ整備として、個人と組織の新たな関係づくりと人事部に求められる新たな役割・機能を解説するとともに、キャリア・オプションの多様化や個人の自律性を重視した新たなワークシステム(複線型人事制度、職種別採用とドラフト会議、社内公募制とFA制度)について解説しています。

第5章では、キャリア自律に基づく具体的なキャリア形成の在り方を解説し、自立した個の組織外への流出を阻止する人事施策(A&R施策)についても経済的インセンティブ、心理的インセンティブの両面から解説しています。

第6章では、組織イノベーションの創出に向けた個人尊重主義人事の展開に求められる組織マネジメントとリーダーシップについて解説しています。組織イノベーションを生み出すためにはミドルが戦略ミドルに脱皮し、組織形態も「ネットワーク型オーケストラ組織」に転換する必要があり、また、リーダーシップスタイルも創造的リーダーシップに転換していくべきであるとしています。

第5章・第6章が本書で提示されている人事革新の核心部分であり、この部分をもっと膨らませてほしかった気もしますが、全体としてよくまとまった内容であり、今後の人事の潮流を俯瞰(ふかん)する上では良書だと思います。

本書が提示する変革の方向性は的確な指摘であり、現役の人事パーソンであれば、「近未来型」と言うよりむしろ、すでに起きていることとして捉えられるのではないでしょうか。個性尊重主義の人事は2000年代から言われ続けていることであり、本書で紹介されている先進事例などを参照しつつ、自社ではどうやって人事革新を進めていくべきか具体的に検討・実施していく時期に来ているように思います。

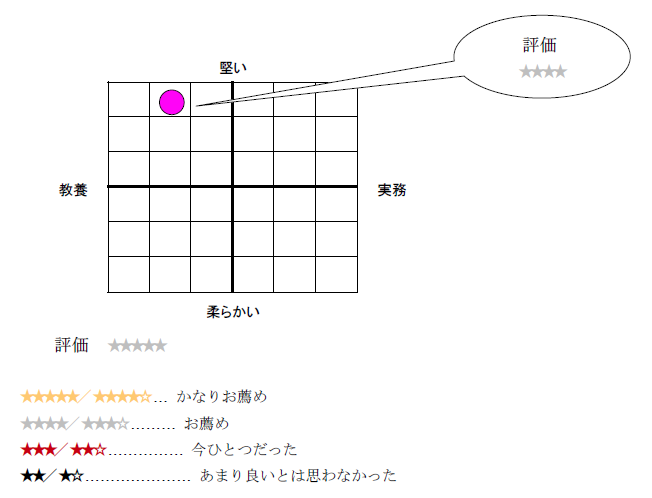

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2016年11月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー