ポスト成果主義と人材多様性に対応できる人事管理とはどのようなものか。著者は、もはや人々は「賃金」と「やりがい」の二大報酬のみでは動機づけられず、生活の充実に必要な「時間的余裕」と、短期的なやりがいとは異なる「成長の実感」が第三の報酬として求められていて、それを可能にするワーク・ライフ・バランス(WLB)施策やキャリア支援策によって、従来の報酬体系を再構築することが必要だとしています。本書は、これらの報酬を新たな「社会的報酬」と名づけ、今後の研究の起点となることを意図して書かれたものです。

第1章から第4章は、欧米と日本の人事管理の系譜をたどりながら、今日の人的資源管理の抱える課題を抽出して仮説を構築し、検証しています。「第1章 人事管理が抱える限界」では、人事管理の発生から人事労務管理、人的資源管理までの流れを概観し、現在の人事管理が抱える限界である、①社会的視点の欠落、②金銭面と心理面のみの報酬制度、②フルタイム労働者と男性正社員を基軸とした管理構造を指摘し、ポスト成果主義と人材多様性に対応できる新たな報酬管理の必要性を説いています。

「第2章 社会的視点の欠落」では、社会における企業の役割の変化を企業の社会的責任(CSR)の概念から吟味し、「ステークホルダー」であり「身内(家族)」ともされる従業員の両面性を踏まえた人事管理を設計する意義を指摘しています。「第3章 金銭的報酬と心理的報酬の偏重」では、従来の報酬制度の限界について検証しています。年功制、職能資格制度、成果主義の特徴を明らかにし、従来の報酬体系の分解・再編から帰結する社会的報酬の概念を提起しています。「第4章 男性正社員に基軸を置いた管理構造」では、従業員の同質性が前提の人事管理について検証しています。ダイバーシティ・マネジメントの概念を概観し、個人の内なる多様性の重要性と多様な人材への対応が急務であることを指摘しています。

ここまでの検証により、ポスト成果主義と人材多様性に必要とされる新たな報酬は、キャリア的報酬と時間的報酬からなる社会的報酬であるとし、「第5章 ケーススタディーA社における人事改革」では、著者が実際に企業内で実務責任者として携わった人事改革事例を取り上げ、社会的報酬に基づく人事管理の方向を導いています。『第6章 第1の報酬:「キャリア的報酬」』では、プロフェッショナルに対応する人材価値型人事管理によってキャリア的報酬を提供すべきであるとしています。『第7章 第2の報酬:「時間的報酬」』では、働き方の変化を企業や政府のWLB施策の動向から吟味し、働くすべての人々が何らかの制約を抱える中、多様な制約社員に対応するWLBマネジメントによって時間的報酬を提供すべきであるとしています。

結論として「終章 社会的報酬に基づく人事管理の展開」では、①企業の社会的合理性と従業員の両面性を重視する新たな報酬体系、②プロフェッショナルを公正に評価・処遇・育成する人材価値管理に基づくキャリア的報酬、③多様な働き方を許容するWLBマネジメントによる時間的報酬の必要性を主張しています。

これからの人事管理の在り方について、新たな方向性が明確に示されていると思いました。ポスト成果主義と人材多様性に必要とされる新たな報酬が、キャリア的報酬と時間的報酬からなる社会的報酬であるとの指摘は、本書で示された数々の検証によって理解されやすいものとなっています。こうした概念が今後の研究の起点となることは望ましく、また、実務家の間でもより意識され、次に何をすべきかを考える起点としていくべきだとの思いを抱きました。

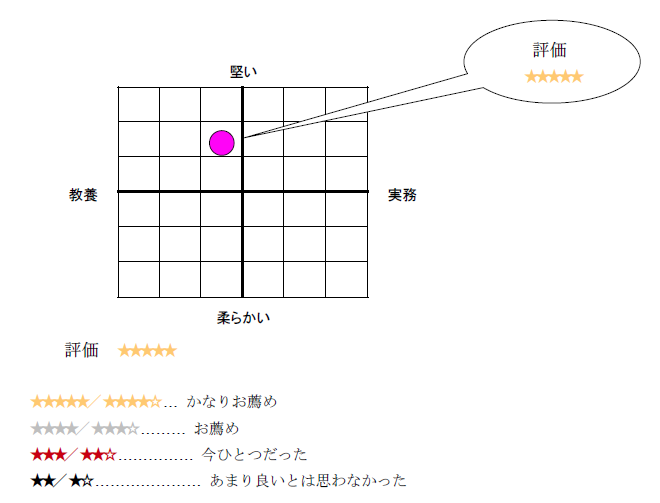

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2016年10月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー