株式会社フォスターワン 代表取締役社長 経営コンサルタント

〈編集部より〉

経営理念をあらゆる社員に浸透・共有させることは、事業活動に強みをもたらし、業績を上げ、成長を遂げる要因になります。しかし一方で、経営理念を策定した経営部門や人事部門、プロジェクトと現場には温度差があることが多く、丁寧な浸透・共有・巻き込みの取り組みが必要になります。

本連載では、「従業員の行動を変え、企業風土を変えるために、経営理念の浸透をどう進めればよいか」という視点から、『日本一わかりやすい経営理念のつくり方』(KADOKAWA/中経出版)、『経営理念の考え方・つくり方』(日本実業出版社)と日本でも数少ない経営理念の著書を複数執筆している経営理念の専門家である坂上仁志氏に、実務的なノウハウを4回シリーズで執筆いただきます。

なお、経営理念の浸透に関する課題や疑問を募集しています。連載第4回(最終回)では、皆さまからの質疑応答を中心に執筆いただきます。連絡先の詳細は、連載の各回の末尾をご覧ください。

経営理念を浸透させる上での大前提として、経営トップの本気度が最も重要である。人事部門としては、自社の経営者のタイプを判断した上で適切に働き掛けとサポートを行い、浸透を進める上での推進役になってもらう必要がある。まず、トップの本気度を測る指標とは何かを考えたい。

三つの指標でトップの本気度を測る

トップの本気度を測るには①率先垂範、②言行一致、③信念の継続――の三つを指標とする。

[図表1]トップの本気度を測る指標

トップの本気度=①率先垂範×②言行一致×③信念の継続

① 率先垂範 …誰よりも働き、自ら範を示す

② 言行一致 …言っていることとやっていることが一致している

③ 信念の継続 …経営理念を深く・強く思い、信念にまで高めていく

① 率先垂範

率先垂範とは、まず社長が誰よりも働くということ、自ら範を示すということである。仮に社長が100の仕事をしていたとしても、社員は30程度しかやらないものであると認識することが大切。しかし一般的には、社長が30しかやっていないのに、社員に100を求める場合の方が多いといわれている。例えば、多くの中小企業では、経営理念を作ったとしても、社長自身はその経営理念を話すことさえできない。しかし、社員には「毎日それを読め」または「その通りに実行しろ」というような場合が多い。これでは経営理念が浸透していくはずがない。

② 言行一致

社長の言っていることとやっていることが一致していることが大切である。仮に経営理念の中に時間を守ろうというものがあったとしても、社長が朝9時出社にもかかわらず、10時や11時に出てきているようでは、経営理念が浸透するわけがない。従って、経営理念の中で言っていることを、社長が一番守っているということが大切になる。つまり社長とは「経営理念が服を着て歩いている人」というような人になることが大切である。それこそが言行一致である。

③ 信念の継続

経営理念がただあるだけではなく、経営理念を深く思い、強く思い、そして信念にまで高めていくことが大切である。そしてさらに大切なことは、その信念まで高まった経営理念を、社長がどれだけ長く思い続けられるかということだ。1日24時間・365日、真剣に社長が経営理念に書いてあることを思い続けること、一点の曇りもなく信じていること、これが大切になる。逆に言えば、「経営理念とは何ですか」と聞かれたときに、社長が「うーん、なんだっけな」というレベルでは話にならない。1日のうち1分も経営理念のことを思わないようでは、経営理念が浸透していくわけがないのである。

パナソニックの創業者である松下幸之助も、トップの本気度の重要性について、以下のように言っている。

「うちの社長はもう一生懸命にやっている、もう気の毒や、という感じが社員の間に起これば、全部が一致団結して働くでしょう。けど、そうでない限りはあなたの活動の程度に皆働くでしょう(笑)。私はそう思いますね。人間というのはそんなもんです」

松下幸之助

社長のタイプによって浸透のさせ方は違う

社長は①創業社長、②二代目社長、③サラリーマン社長の三つのタイプに分別される。このタイプによって浸透のさせ方は異なるので、それぞれについて見ていこう。

[図表2]社長のタイプ別! 経営理念の浸透のさせ方

①タイプ1:創業社長の場合

…熱意はあるが、空回りしがち。

社内に相談相手を見つけ、社員が熱意についてこられるようにする

②タイプ2:二代目社長の場合

…人柄はいいが、指示が曖昧・強い熱意に欠ける。

古株の社員に礼と節をもって仁義を切り、社長自身の考えを伝える

③タイプ3:サラリーマン社長の場合

…多くの場合、仕組みは作るが熱意に欠ける。

まず社長自身が経営理念について本気度を上げる必要がある

①タイプ1:創業社長の場合

このタイプは、経営理念を浸透させるに当たって熱意はあるが、空回りしがちである。その際の対策としては、社内に話を聞いてくれる相談相手を見つけることが挙げられる。創業社長というのはもともとエネルギーがあり、自分の会社=自分自身、自分の命、自分の分身と思っているようなところがあるので、ついつい気持ちが先行してしまい、社員がなかなかついてこられないといった状態になることがある。

しかし一方で、その熱意に社員がついてこられるようであれば、経営理念を浸透させやすくなる。その際、どうしても社長の思いが先行してしまうと、社員は「はい、はい」と聞いてうなずいてはいるのだが、社長の言っていることが本当は分からないという状態に陥ってしまうこともあるので、注意が必要だ。

<人事部門はどう動くか?>

創業社長の場合、人事部門は社長の相談相手になれるといい。昔で言えば番頭さんのような存在である。野球で言えば、創業社長はピッチャーであり人事部門はキャッチャーとなる。150キロの直球が投げられた場合でもビシッと受け止める必要があるということである。社長の思いをきちんと受け止めることこそが、人事部門のまず果たすべき役割ともいえる。

②タイプ2:二代目社長の場合

社長が創業社長で、ある程度歳をとり、例えば60歳から70歳になったとする。そして息子は自分の会社を継ぎたくないと思い、「東京のいい会社で勤めたい」と言って出ていったが、なんとなく先が見えてしまい、「お前もそろそろ帰ってこい」と社長に言われて帰ってくる。

③タイプ3:サラリーマン社長の場合

サラリーマン社長は多くの場合、仕組みは作るが熱意に欠ける。経営理念を外部に頼り、それを作り立派な冊子にはしてみても、実際に経営理念を浸透させようとする段になると、部長以下課長クラス、そして若手に任せてしまい自分自身はあまり熱心ではない――という状況にある会社も多い。その場合には、やはり社長自身が経営理念についての本気度を上げる必要がある。特に大企業の場合、社員が1000人、1万人という単位になれば、社員全員に経営理念を浸透させる仕組みも必要ではあるが、熱意や信念の継続、浸透させる時間が必要となる。

<人事部門はどう動くか?>

サラリーマン社長の場合は、人事部門は社長と一緒に熱意を持って、全社にドライブをかけていく立場となってほしい。「社長が言っているから、まぁ仕方がないか」というような思いでするのではなく、人事部門が主体となり社長を盛り上げるような立場となることだ。人事部門には、ただの調整役ではなく「自分自身が熱意を持って理念を浸透させていく」という決意が必要となる。

経営理念を浸透させるにはテキストが大切。経営理念のレベルを確認する

ここでは、浸透に向けた取り組みを検討する前に、まず自社の経営理念がどのようなレベル感で作成されたものか、再確認しておきたい。

経営理念の枚数によって、①A4判用紙で1枚[初級編]、②A4判用紙で3枚[中級編]、③小冊子(項目50から100項目、またはそれ以上)[上級編]に分別して考えてみよう。

[図表3]経営理念のでき上がりレベル

①A4判の用紙で1枚分[初級編]

…初めから立派なもの作る必要はない、初めはA4判1枚でもよい

②A4判の用紙で3枚分[中級編]

…1~3年の時間をかけて、2枚、3枚とバージョンアップしていく

③小冊子(50~100項目)[上級編]

…経営理念に対しての考え方が広く、深くなるにつれ、項目を50~100項目と増やしていった結果、小冊子のかたちとなる

①A4判で1枚~初級編の場合

中小企業が経営理念を作ろうと思い、作り始めたときには、何も初めから立派なもの作る必要はない。初めはA4判の紙1枚に3行、5行、10行というレベルでも構わない。

そしてそのA4判の紙1枚の中で、経営理念について「これはこう変えよう」、「こういうふうにすればもっと良くなるのではないか」という思いを持って毎回変えていくことによって、経営理念のレベルがだんだんと上がっていく。つまり初めはA4判で1枚でも全く構わない。それが初級編である。

②A4判で3枚~中級編の場合

これは①の初級編で、経営理念がA4判の紙1枚に全て埋まったら、その次はそれを1枚から2枚、2枚から3枚というふうに、バージョンアップをしていくものである。

初級編を1年で作ったとすれば、この中級編、A4判で3枚のものについては1年から3年の時間をかけて作り上げていくイメージとなるだろう。

③50~100項目から成る小冊子~上級編の場合

②A4判で3枚、中級編ができてくれば、だんだんと経営理念に対しての考え方も広く、深くなっていく。そして作れば作るほど項目を増やしたくなっていくものである。その項目をより増やしていったものが、この小冊子のかたちとなっていく。

もちろん初めから50項目、100項目というものはできるわけがない。そして全くゼロから自分で考えようとしても、うまくいかない場合もある。その場合、やはり一流から学ぶことが大切となる。

世の中には経営理念を非常に大切にしている会社がある。例えば京セラでは、京セラフィロソフィという経営理念を掲げている。創業者である稲盛和夫氏が経営理念であるフィロソフィを大事にし、それを自分自身で作り上げ、手帳として、そして社内に浸透させることを徹底してきた。全社員が1万人、2万人、そして世界中で数万人というふうになったとしても、全員がその京セラフィロソフィを持って意識を統一している。

ほかにもジョンソン・エンド・ジョンソンのクレドなど、たくさんの経営理念が世の中には存在している。またインターネットでも閲覧することができるので、それらを参考にして、まずは真似(まね)てみるということをお勧めする。「経営理念ドットコム」で検索をすると、1600社以上の経営理念がそのホームページ上に掲載されているので、それを参考にしてみてもいいかもしれない。

時間投入戦略=とにかく時間を投入する。質は量のあと

浸透戦略とは時間戦略である。経営理念を浸透させる上で大切なことは、とにかく時間を投入することだ。具体的には、「1年のうちどれぐらいの時間を経営理念の浸透に使うか」が大切である。

トップの本気度は、「社長の率先垂範×言行一致×信念の継続」の積で表されるとお伝えした。まずは社長自身が率先垂範で言行一致の姿を示すことが重要ではあるが、経営理念についてどれほどの時間を費やすのかという「時間の量」も大切になってくる。

経営理念の浸透のさせ方のスキルについて議論をする会社が多いが、私はそのスキルについての議論よりも、まず先にたくさんの時間を使うことをお勧めしたい。

あなたは1年間が何時間かご存じだろうか? 1年間というのは24時間×365日=8760時間である。普通のサラリーマンの1年間の労働時間は、1日7時間×年間240日=1680時間で、残業時間を足すと合計約2000時間となる。この2000時間は1年、8760時間の22.8パーセントでしかない。一度、計算してみてほしい。労働時間とは1年のうち5分の1程度なのだ。そしてこれを1日単位になおせば、2000時間÷365日=5.4時間、つまり1日平均5.4時間しか働いていないということになる。ちなみに小学生の年間授業時間数は708時間で、1日平均は1.9時間だ。そして日本人の平均テレビ視聴時間は1日5時間、年間にして1831時間となっている。

例えば1日5分だけ経営理念を毎朝話すと仮定すると、5分×年間労働日数240日=1200分となり、経営理念について話すのは年間20時間だけということになる。

この事実を知れば、経営理念を浸透させるのに1日5分使うだけで事足りるはずがないのである。つまり、テレビは年間約1800時間見るのに対し、経営理念に20時間しか費やさないのであれば、実に90倍の差となる。これにスマホを操作している時間などを入れたとすると、その差はもっと開く可能性が多い。

このように考えると、経営理念がどれほど大事だと思っていても、1日5分程度の話ではテレビに出ているお笑い芸人にさえ、全くかなわないということになる。社長よりもお笑い芸人の影響をより多く受けているというのが、社員の現実だと認識するべきである。

「汝(なんじ)の時間を知れ」P・F・ドラッカー

仕事のできる者はまず時間に手をつける。

私の観察では、成果を上げる者は仕事からスタートしない。時間からスタートする。計画からもスタートしない。時間が何にとられているかを明らかにすることからスタートする。

学びの7段階について

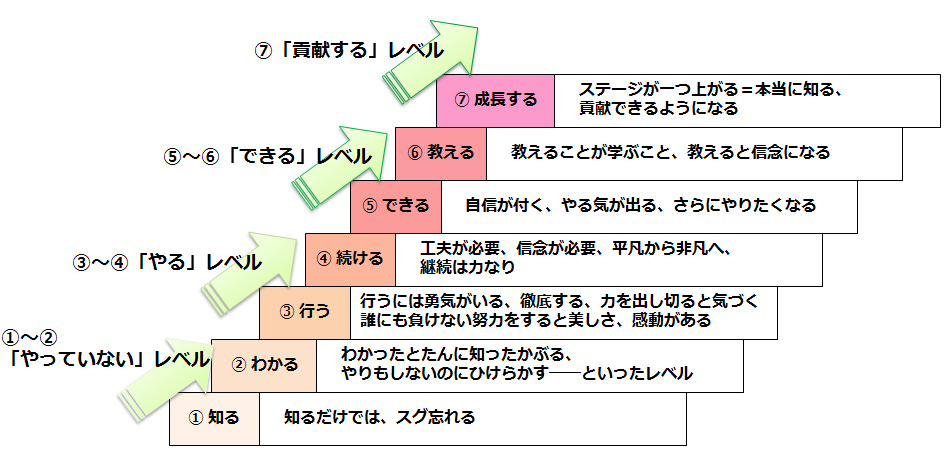

「知る」「わかる」「行う」「続ける」「できる」「教える」「成長する」この学びの7段階にはそれぞれの壁がある。つまり「知る」と「わかる」は別であり、さらに「わかる」「行う」にも大きな壁がある。さらに「行う」と「続ける」というところにも壁があり、「続け」て本当に「できる」というところにも壁がある。さらに、「できる」から人に「教える」、そして「教える」ことで「成長する」、という七つのステージがあり、かつ、壁があることを覚えていただきたい。

[図表4]学びの7段階

経営理念を浸透させる場合も全く同じで、経営理念を「知って」いるということと「わかって」いることは別である。経営理念に書いてあることを「行う」のも次のステージだ。また経営理念に書いてあることを「続けて」いく。そしてその経営理念に書いてあることを本当に理解して「できる」ようになる。さらに上司が経営理念を通じて仕事を「教えて」いく。そうすることによって全社員が「成長」していくということである。

これは私が上場企業の社長や幹部クラスの人に、経営理念や戦略を教えるときによくお伝えしている考え方の一つである。京セラの稲盛和夫氏はこう言っている。

「フィロソフィは血肉化しなければならない。つまり経営理念をただ知っているというのと本当に自分のものとなる、血肉化するということは全く別であるということなのです」。

さらに「知識を見識にまで高め、見識を胆識にまで高める」とも言っている。

知識を見識にまで高めるとは、知識が信念にまで高まったものであり、それを自分が本当に信じているということである。胆識とは見識に胆力、つまり勇気が加わったものであり、魂のレベルで固く信じているがために、何ものも恐れないという状態になるということである。経営理念の浸透に取り組む上で、最終的なゴールは、社員の誰もがこの状態に至っていることではないだろうか。

「『経営理念浸透』の進め方」第1回は、まず浸透させる上での大前提となるいくつかの要素、トップの本気度、社長のタイプ、テキストが必要であること、浸透戦略とは時間戦略であること、そして学びの7段階――という五つのことについてお話しをした。次回以降は、具体的な経営理念の浸透の進め方についてお話をしていく。

|

坂上仁志 さかうえ ひとし 株式会社フォスターワン 代表取締役社長 経営コンサルタント 早稲田大学講師(2011年) 一橋大学卒、新日鉄、リクルートなどNo.1企業に勤務後、業界特化型の人材企業をゼロから立ち上げ日本一の会社にする。経営理念と経営戦略の著書を複数執筆している"日本でただ一人の経営理念と経営戦略(論語とそろばん)の専門家"。著書に『ランチェスターNo.1理論』『ランチェスター経営戦略』『ランチェスター営業戦略』『経営理念の考え方・つくり方』『日本一わかりやすい経営理念の作り方』などがある。 株式会社フォスターワン http://www.foster1.com/ 経営理念ドットコム http://www.keieirinen.com/ |

『経営理念の浸透』に関する皆さまの課題、お悩みをお寄せください

今回からスタートした本連載の第4回(最終回)では、経営理念の浸透に取り組まれている皆さまが直面している実務面での課題や悩み、疑問について、執筆者の坂上氏からヒントやお答えをお届けする形で解説いただく予定です。「どうすれば理念が社員に定着するのか」「浸透度合いをどのように考えればよいのか」など、悩みやご質問をメールにてお寄せください。すべての課題・疑問に回答はできかねますが、坂上氏には「必ず、すべてのメールに目を通す」とお約束いただいています。ご遠慮なく、お気軽にメールをお寄せください!

◎ご質問は下記のアドレス宛てに、メールのタイトルを【経営理念浸透についての質問】

としてお送りください

送信先アドレス sakauejj@gmail.com