マーサー ジャパン株式会社

組織・人事変革コンサルティング コンサルタント

昨今の人事業界をにぎわせているホットトピックスの一つに「パフォーマンスマネジメント、いわゆる人事評価の見直し」がある。

現時点では欧米企業を中心とした潮流ではあるが、日系企業にも徐々にその余波が及んでいることを読者の方も肌で感じているのではないだろうか。

本連載では、そもそもどういった背景でパフォーマンスマネジメントの見直しが進んでいるのか、日系企業では具体的にどのようなアプローチで検討・導入していけばよいのかについて全4回で紹介する。

第1回となる今回は、パフォーマンスマネジメント見直しのトレンドをデータで認識するとともに、見直しが進んでいる背景を考えていきたい。

1.パフォーマンスマネジメント見直しのトレンド

まずは、以下の数字を見てほしい。

①3% ②48% ③10%

この数字は、次の内容を示したものだ。

① 現行のパフォーマンスマネジメントシステムが並はずれた価値を組織にもたらしてくれていると認識している企業割合(資料出所:Mercer's Global Survey)

② 現行のパフォーマンスマネジメントシステムが効果的に機能するためには、さらに改善が必要と思っている企業割合(資料出所:Mercer's Global Survey)

③ 2015年時点でフォーチュン500の企業のうち年1回の評価・ランキングを廃止している企業の割合(資料出所:Neuro leadership Institute)

上記データから分かるように、現行のパフォーマンスマネジメントに満足している企業は決して多いとはいえず、すでに見直しが進んでいることがデータから分かるだろう。

一方で、流行りに乗ってパフォーマンスマネジメントを見直すことは得策ではない。なぜこういった見直しが進むことになったのか、そこにはどのような背景があるのかを認識し、パフォーマンスマネジメントの見直しが自社の経営課題と合致するかどうかの検証が必要である。

2.パフォーマンスマネジメント見直しの背景

パフォーマンスマネジメントの見直しが進んでいる背景には、大きく三つの「変化」がある。

背景1:VUCAワールドにおける組織の生存条件の変化

現代は、変化が激しく先を見通すことが困難な、いわゆるVUCA※といわれる想定外の世界に突入している。

※VUCA: Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったものであり、もともとは軍事用語として生まれ、その後ビジネスの世界でも使われるようになっている。

これまでの時代は、外部環境、内部環境を鑑みて戦略、ビジネスモデルを正しく構築することが企業経営において一義的に必要な要件であった。

しかし、VUCAワールドにおいては、あまりに変化が激しいため、これまでのように戦略やビジネスモデルを一度構築すれば勝ち続けるということはできなくなる。いまや、われわれは戦略やビジネスモデルの賞味期限が極端に短期化し、ブルーオーシャンだと思っていた市場が、あっという間にレッドオーシャンとなり、昨日までの勝ちパターンが今日には陳腐化して、まったく勝てない状況に陥ってしまうという環境に直面している。

こうした環境で生存することができるのは、過去に固執せず経営環境の変化に即応できる組織、いわば頻繁な朝令暮改の要請に対して耐え得る組織である。

具体的には、「戦略自由度」と「変化対応力(柔軟性)」の高さを担保できるかどうかが組織の生存に直結する。逆に、この二つの要素を満たすことができない場合には組織が突然死することもあり得るだろう。

一般的に、朝令暮改とは、方針などが絶えず変わって定まらないという意味でネガティブに受け止められているケースもあるが、VUCAワールドにおいては、むしろ必須条件であり、迅速に軌道修正を行う(朝令暮改)ことができない組織は生き残ることができない。

では、組織能力として「戦略自由度」と「変化対応力(柔軟性)」の高さを担保するためには、どうすればいいのか。

その答えは「ヒト」にある。

異なるタイプの人材を数多くそろえて、層を厚くするとともに、そうした人材を有機的に組み合わせることができるかどうかが、組織の生存可否に大きく影響を及ぼす。

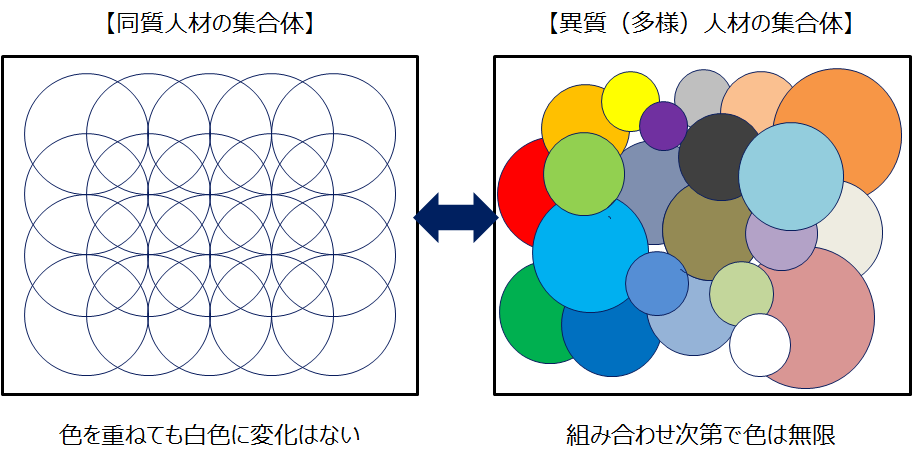

人材の組み合わせと戦略の多様性を示した[図表1]を見ていただきたい。

図表1 組織の違いによる人材の組み合わせのイメージ

[図表1]から分かるように、同質性の高い人材をそろえた組織では、人材をいくら組み合わせても創出できる色(戦略)は1色でしかない。一方、異質の(多様な)人材をそろえた組織では、人材を組み合わせることで無限に色(戦略)を創出することが可能になる。

つまり、これまでのように際立った特長はないが、バランスよく高い能力を持った同質性の高い優等生タイプの集合体組織では、戦略自由度と変化対応力を担保できず、ある特筆すべき一芸に秀でた個性豊かな尖った人材の集合体でなければ戦略自由度と変化対応力を担保することができない、ことが理解できるだろう。

ハイパフォーマーの定義自体が変容し、昨日までのハイパフォーマーが必ずしも今日のハイパフォーマーとは限らないことを念頭に置かなければならなくなる。そもそも一芸に秀でた"エッジタレント"は、本質的には同じモノサシで優劣を比較することはできないため、ある一面においてそれぞれの人がハイパフォーマーとなり得るのである。

このことから分かるように、生存可否のカギを握る経営リソースはカネでもモノでも情報でもなく、完全に「ヒト」になり、「ヒト」への投資を可能とする組織だけが勝ち続けることになる。現代は、アメリカの経営学者、イゴール・アンゾフ氏の示す「戦略は組織に従う」という概念を超越して、エッジタレントが臨機応変な組織と戦略を創り上げ、経営をリードする時代に突入したと言っても過言ではないだろう。

背景2:ヒトを活かす条件の変化

IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、VR(仮想現実)、ドローンなどのテクノロジーキーワードが昨今のメディアをにぎわしていることからも分かるように、技術革新がますます進展している。それがわれわれの仕事に多大な影響を及ぼし得ることは疑いのないところだ。

実際に、このような技術革新の進展がわれわれの仕事にどのような影響を及ぼすのであろうか。

オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン氏は、論文「雇用の未来」で、これまでヒトが担ってきた仕事が機械に奪われていくことを提言している。

ヒトが担ってきた仕事が機械に奪われるとはどういうことか。

それは、ヒトが担うべき仕事の領域が限定されるともに、これまで以上に一人ひとりが創造性や概念的思考が必要とされる付加価値の高い仕事を担うことが求められるということだ。

加えて、さらに重要なのはコラボレーションを通じた「共創」である。

リーダーシップの権威であるハーバードビジネススクール教授のリンダ・A・ヒル氏は、著書『Collective Genius』でイノベーションを起こし続けるためのリーダーの仕事を次のように述べている。

「リーダーの仕事は各メンバーの天才の片鱗を引き出して一つにまとめて集合天才にすることである」

ここには二つのポイントが示されている。

一つは、各人に内在する「天才の片鱗」を引き出すことである。子どもは誰もが天才という話を耳にするが、どんなビジネスパーソンにも必ず強みがあることを認知するとともに、それをいかに引き出せるかどうかが重要になるということだ。

もう一つは、「集合天才」にすることである。複雑性の高い今日の世界においては1人の天才による創造は限界を迎えており、複数の知を結集しなければ問題解決ができなくなってきているということだ。

近年、人材開発やリーダーシップ開発の世界で、Neuro scienceの知見を活かそうとする取り組みが広がっている。

Neuro leadership Instituteが発表しているSCARF® Modelをご存じだろうか。

SCARF is a brain-based model for collaborating with and influencing others.

Status is about relative importance to others.

Certainty concerns being able to predict the future.

Autonomy provides a sense of control over events.

Relatedness is a sense of safety with others, of friend rather than foe.

Fairness is a perception of fair exchanges between people.

資料出所:https://neuroleadership.com/

SCARF® Modelのエッセンスは、人は他者からネガティブな反応をされると生存本能として防衛的になってしまう、あるいは他者に対して攻撃的になってしまうという研究結果である。

この研究結果をパフォーマンスマネジメントに即して考えれば、次のことがいえる。

例えば、個々人の評価結果が絶対評価ではなく、他者との比較による相対評価の場合には、「生存本能として防衛的になってしまう」ことに潜在的に結びつき、たとえ肯定的なフィードバックを行ったとしても、あまり耳を貸さなくなってしまう。相対評価の結果における上位5~10%の上位層以外の多くは全社の中で自分自身が正当に評価されておらず、あまり重要視されていないと感じてしまうからだ。評価が報酬や昇進等の何かしらの処遇に直接的に結びつく場合には、その結果が自身の将来の行く末について不安を感じさせてしまうことになる。

また、具体的な行動面では、他人からの評価ばかりを気にしてしまい、失敗を恐れるがゆえに変化や新しいことへのチャレンジを避けることが発生し得る。これでは、その人に内在している「天才の片鱗」を引き出すことは困難だろう。

さらに、他者との協働に対して前向きでなくなるといったことも発生し得るため、複数の知をコラボレーションさせることが困難になってしまう。

脳科学の観点から、エッジタレントを活かすためには、現行のパフォーマンスマネジメントで広く実践されているランクづけや相対評価といった競争を促す仕組みが望ましくないといえるだろう。

背景3:ヒトの志向性の変化

ヒトの志向性の変化というよりは、これまでとは異なる志向性を持った人材が全体に占める割合が高まってきているというほうが適切かもしれない。

これは、いわゆるミレニアル世代と呼ばれる、1980年頃から2000年頃に生まれ、昨今の経済に対して影響力を増していることで注目されている世代層を指している。例えば、米国調査機関ピュー・リサーチ・センターの分析によると、2015年時点で米国の労働人口の中で最大の割合をミレニアル世代が占めるようになったと発表されている。

企業は、消費活動においてミレニアル世代を強く意識するだけにとどまらず、当然のごとく、人材マネジメントにおいてもミレニアル世代にどのように対応していくかが求められるようになってくる。

人材マネジメントの観点から見たミレニアル世代の特長としては、「頻繁な承認欲求の高さ」「狭義の意味での報酬(お金)への関心の薄さ」「学習と成長の機会や意義のある仕事の追求」などが挙げられる。

こうした特長の背景として、以下のようなところがポイントになっているといえる。

● デジタル・ネイティブ世代として幼少期からインターネットに慣れ親しみ、SNSのような世界でのつながりや承認(例:Facebookのいいね!)される中で育ってきており、日々生活している

● 就職時に金融危機を経験していることから所有へのリスク意識が高く、一方で豊富なモノに囲まれて育ってきたため、お金やモノより精神的な豊かさを重視する傾向にある

資料出所:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱

これは経営的に何を意味しているのだろうか。

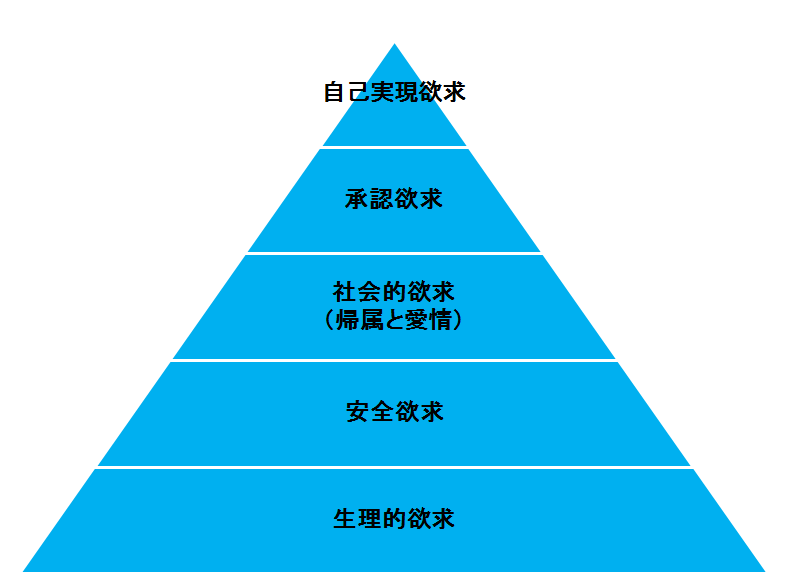

あくまで私見であるが、外発的動機より内発的動機を重視する人材が増え、マズローの欲求5段階説[図表2]における「承認欲求」「自己実現欲求」という高次の段階によって動機づけられる人材が多数を占めることを前提にしたパフォーマンスマネジメントが必要になっているということだろう。

具体的に言えば、今後のパフォーマンスマネジメントでは、処遇という狭義の意味でのリワード戦略ではなく、成長・育成にフォーカスを絞り、仕事のやりがいや周囲からの認知を含む広義のトータルリワード戦略が求められることになる。実際に、パフォーマンスマネジメントを見直した企業の実例を見ても、過去のパフォーマンスの確認とその結果に基づく処遇内容の精査ではなく、個々人の将来へ向けた成長と能力開発をどのように進めるべきかについて焦点を当てているケースが目立つ。

いわば、過去の成果という結果指標のレビューに膨大な時間・工数を投下するのではなく、いわば成果の先行指標ともいえる「組織と人材のケイパビリティ(企業競争力を高める原動力となる組織的な能力や強み)」に着目し、その向上を図るためにはどうすればよいかという未来志向の観点に立った討議・検討に多くの時間を割く方向へ転換が進んでいる。

図表2 マズローの欲求5段階説

3.現行のパフォーマンスマネジメントで対応し切れるのか?

ここまで見てきたパフォーマンスマネジメント見直しの背景にある三つの変化に対し、個人の志向性の変化に対応しつつ、エッジタレントを活かすためには、現行のパフォーマンスマネジメントはあまり効果的とはいえない。

あくまで一例にすぎないが、次のようなことが言えるだろう。

● 平均的なバランスのよい人材がより評価されやすい仕組みになっているため、特筆すべき一芸に秀でた尖った人材を発掘することが難しい

● 順位づけをすることで互いに競い合わせ意欲を高めるという点では優れているが、複数の知をコラボレーションさせて共創を生むということは行いにくい面がある

● 年1回の評価面談やフィードバックでは、結果を伝達する役割は果たしているが、記憶も曖昧な中で行われる鮮度の悪いフィードバックは、頻繁な承認欲求や学習と成長機会の提供に応えるためには、あまり効果的ではない

現行のパフォーマンスマネジメントは、一言で言えば、人材を管理するツールとしては優れているが、異質な人材を見いだし結合させるツールになっていないということである。

パフォーマンスマネジメントは、今後も変わらず人材マネジメントの中核であり、経営戦略の実現に大きな影響を及ぼす施策であることを踏まえると、パフォーマンスマネジメントの見直しを検討すること自体が有益といえるだろう。

第1回で見直しの背景を踏まえた上で、次回は、新しいパフォーマンスマネジメントに関して、新しい型と設計ステップおよび留意点について考えてみたい。

|

渡部 優一 わたなべ ゆういち マーサー ジャパン株式会社 組織・人事変革コンサルティング コンサルタント 幅広い業界の国内外の企業に対して組織と人に関する包括的なコンサルティングを手掛け、人材マネジメントシステム(等級・評価・報酬制度)の設計・導入、マネジメントトレーニング企画・実施や日系企業同士の合併に伴う組織人事制度統合などのプロジェクトに携わる。マーサージャパンの役員報酬プラクティスグループの中心メンバーであり、近年は、日系企業のグローバル人事基盤の構築、タレントマネジメント、サクセッションプランニング、リーダーシップコンピテンシー策定、経営幹部候補の人材アセスメント、役員報酬制度設計等の支援を通じた企業変革に取り組んでいる。総合人材サービス企業、日系コンサルティングファームを経て2011年から現職。一橋大学商学部卒業 |