スタンフォード大学の人気教授による本書は、著者の既刊『「権力」を握る人の法則』(2014年/日経ビジネス文庫)の続編に当たるとのことで、リーダーシップに関する従来の知識やリーダーシップ研修の類が実際の職場で役に立たないのはなぜかを探り、リーダーシップについて読者の再考を促しています。

第1章では、「リーダー神話」は百害あって一利なしとして、リーダーシップに関する本が数十年にわたって書かれ、講演や研修が盛んに行われているにもかかわらず、職場の実態もリーダーの質も上がっていないのは、科学的なデータや調査よりも感動体験を求めることにその一因があるとしています。

その上で、続く五つの章で、リーダーシップに欠かせないとされている要素――謙虚さ、自分らしさ、誠実、信頼、思いやり――を取り上げ、第一に、これらの資質を多くリーダーが備えているという証拠はあるのか、第二に、これらと反対の行動をとるほうがむしろ賢明に見えるのはなぜかを考察しています。

第2章では、「謙虚さ」について、そもそも控えめなリーダーはいるのかという疑問を呈し、むしろ自信過剰なほうが成功しやすく、過剰な自信は時に大事であり、ナルシスト型の行動は出世に有利であるとしています。

第3章では、「自分らしさ」について、そもそも「真の自分」は存在するのかという疑問を呈し、「自分らしさ」は臨機応変に捨てるべきであり、常に自分らしさを前面に押し出すリーダーシップは有効ではないとしています。

第4章では、「誠実」について、もちろん真実を語るリーダーはいるが、たいていのリーダーは嘘をつくものであり、嘘をついて損をすることはめったになく、むしろ、嘘がよい結果をもたらすこともあるとしています。

第5章では、「信頼」について、現代のリーダーが信頼を得ているとは言いがたく、また、信頼を踏みにじってもリーダーは罰せられないことが多いとし、むしろ人を信頼しすぎると損をすることがあるとしています。

第6章では、「思いやり」について、リーダーの多くは「社員第一」ではなく「我が身第一」であり、リーダーを部下思いにすることを期待するならば、適正な測定とインセンティブを導入すれば、少しは改善されるだろうとしています。

第7章では、自分の身は自分で守らねばならないということを強調し、第8章では、リーダー神話を捨てて、真実に耐えるべきであるとしています。そして、現実と向き合うためのヒントとして、「こうあるべきだ」と「こうである」を混同しない、他人の言葉ではなく行動を見る、時には悪いこともしなければならないと知る、普遍的なアドバイスを求めない、「白か黒か」で考えない、許せども忘れず、の六つを挙げています。

誰もがうすうす感じていることをデータや実例を基に解き明かし、リーダーは部下思いで、謙虚・誠実であるべきであるといった「神話」を打破していく様は爽快でもあり、読みやすい啓発書ですが、一方で、リーダーシップ教育と現実のギャップを浮き彫りにもしており、その点は考えさせられました。

処世術的な読み方と組織行動論的な読み方ができる本ですが、これでいくと、リーダーに依存しすぎるのはよいことではなく、権力分散型の組織が望ましいということになるのでしょうか。

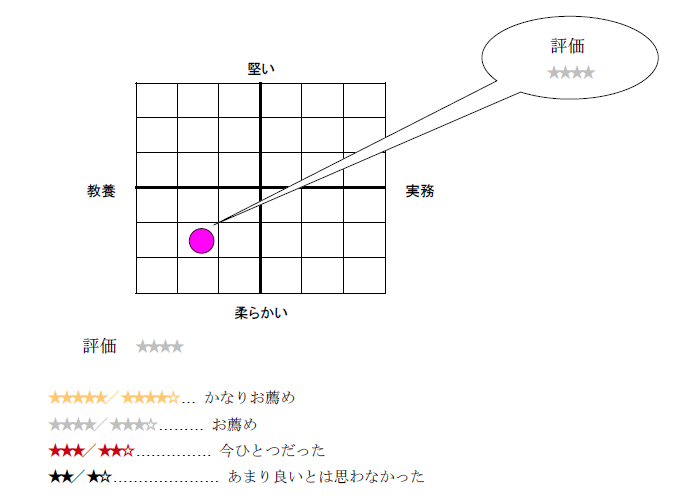

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2016年7月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー