馬場 裕子 ばば ゆうこ

一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所 理事 シニアコンサルタント

これまで、ストレスチェック後の対策の三本の矢である、『セルフケア』(個人のストレス対策)・『ラインによるケア』・『職場環境改善』について、それぞれのポイントや具体的な取り組みをご紹介してきました。最終回の今回は、ストレスに強い組織のマネジメントについてお話ししたいと思います。

ストレスに強い組織を作るために必要なこと

第4回でもご紹介した米国労働安全研究所(NIOSH)の職業性ストレスモデルに従って考えてみると、ストレスに強い組織を作るためには、次の三つのことが重要であることが分かります。一つ目は、ストレス要因を減らすこと、二つ目は緩衝要因すなわちストレスを軽減させる要因を増やすこと、そして三つ目は個人のストレス対処力を高めることです。三つ目については、第2回の『セルフケア』を参照いただくとして、ここでは、ストレス要因を減らすことと、緩衝要因を増やすことについて触れていきます。

ストレス要因を減らす

ストレス要因は、業種・業態、あるいは同じ企業内であっても、職場ごと、個人ごとにさまざまです。厚生労働省が行った「労働者健康状況調査」(平成24年度)では、「職場の人間関係」「仕事の質」「仕事の量」がストレスの三大要因となっていました。また、当研究所が平成27年11月に実施した、50人以上の事業場に勤務するビジネスパーソン1万人(非正規社員除く)を対象とした調査結果によると、「職場や仕事上でのストレス・不安」と相関が高かった上位五つは[図表1]のようになっています。

[図表1]「職場や仕事上でのストレス・不安」と相関が高い事柄

(主要なストレス要因)

| 1位 | 集中しづらい職場環境 |

| 2位 | 成果に対する過度なプレッシャー |

| 3位 | 報告や調整事の負担 |

| 4位 | 社員(現場)の声の経営への伝わりにくさ |

| 5位 | 自由に意見が言いにくい職場風土 |

資料出所:JMAメンタルヘルス研究所調べ

この調査結果を見ると、これらのストレス要因を取り除くためには、いろいろな立場での解決策が必要だということが分かります。例えば、1位の職場環境といっても、整理整頓レベルであれば職場内で完結できるかもしれませんが、パーテーションを作る、オフィスレイアウトを変えるといった策になると、予算も必要になりますので、事業所単位での意思決定が必要になるかもしれません。また、2位の成果に対する過度なプレッシャーについても、成果主義の人事制度に問題があるのであれば、職場内で解決できるものではなくなります。しかし、その職場固有の暗黙のプレッシャーのようなものがあるとすれば、職場風土に問題があることになるので、職場内で改善できることもあるでしょう。

ストレスチェック制度の義務化により、集団分析結果を活用して、ストレス要因を減らす対策を実施したいと考えている企業も少なくないと思います。優先順位の高いストレス要因から改善を図るのが通常かと思いますが、その際、経営レベル/人事・総務マター/職場レベルというように、対象主体別に検討することも必要でしょう。前回にお話しした『職場環境改善』は、職場でできる対策を決めて改善をしていくというものでした。しかしながら、根本的なストレス要因が経営や人事の課題として大きくのしかかっているとすると、職場環境改善における有効な解決策は望めません。つまり、ストレス要因を軽減するためには、個人や職場単位だけではなく、全社的に取り組む課題もあるということになります。

緩衝要因を増やす

自分に大きなストレスがかかったとしても、それを緩和してくれるのが、緩衝要因と呼ばれるものです。代表的なものとしては、上司や同僚の支援がありますが、当研究所では、「休暇の取りやすさ」や「社員を大切にする」という風土なども重要な緩衝要因ととらえています。ON-OFFの切り替えが上手にできるということは、ストレスを上手に対処できることにつながります。また、いわゆる"ブラック企業"とは真逆で、「社員を大切にする」というメッセージを強く出している会社は、社員が安心して働ける土壌があり、ストレスには強い体質であると言えます。坂本光司氏の著書『日本でいちばん大切にしたい会社』にも出てくる、長野県の伊那食品工業などが良い例だと思います。伊那食品工業は、「いい会社をつくりましょう」という社是の下、"社員が幸せになるような会社をつくり、それを通じて社会に貢献すること"を重視した経営を行っています。

競争が激しい現代社会の中で仕事をしていくと、多くのストレスがかかるのは当然です。ストレス要因を減らしたり改善することはすぐにはできないという場合は、まず緩衝要因を強化するという方法もあります。伊那食品工業のような風土づくりは一朝一夕でできるようなものではありませんが、休暇を取ったり、上司が部下に声掛けをするなど、すぐにできるようなこともいくつかあるのではないでしょうか。

ストレスに強い組織の条件

私自身の組織・人事の調査やコンサルティングの経験に基づくと、「ストレスに強い組織」の条件は三つあると考えています。

一つめは、会社として、働く社員の声に耳を傾け、それに柔軟に対応しているという点です。日本能率協会グループの調査において、社員の声を経営に反映させている会社ほど、業績等でもよい成果が出ているという結果もあります。そのような会社は、経営理念に「社員重視」を掲げていたり、「社員を大切にする」といったメッセージを経営トップから発信していることがほとんどです。「社員は宝」と言いながら、長時間労働を是とするような会社とは異なり、「社員重視」の方針を実直に実践すべく、社員意識調査や座談会などで社員の声を吸い上げ、改善すべきところはすぐに対応していけるような姿勢をもった企業は、社員の働きがいや健康を維持できる企業といえるでしょう。

二つめは、社員のための制度や施策が多様であるという点です。ストレスに強く、社員の働きがいが高い会社は、全社的な人事制度の工夫にとどまらず、ポスターで情報共有を図るなど、働きやすくなるような工夫が職場に複数あったりします。つまり、日ごろから、"働きやすい職場づくり"を真面目に考えて実践しているということだと思います。また、そういうことに時間を惜しまないといった風土が根付いているともいえるでしょう。

三つめは、非常にプリミティブではありますが、「あいさつが徹底している」という点です。私が10年以上お付き合いのあるメーカーさんを訪問すると、作業服を着た設計・開発の方も、エレベータで乗り合わせた方も、私のようなゲストの存在に気づき、「こんにちは」「いらっしゃいませ」と声を掛けてくださいます。この会社は、社内でもあいさつ運動を展開して、すてきなあいさつをした方を表彰するなど、あいさつを大切にしているようです。あいさつは当たり前ではありますが、これを徹底することは、社内外とのコミュニケーションが深まる効果があるのではないでしょうか。元気を落としているメンバーが周囲にいないかを発見するのに、毎日のあいさつは一番簡単で効果的だとあらためて感じます。

おわりに

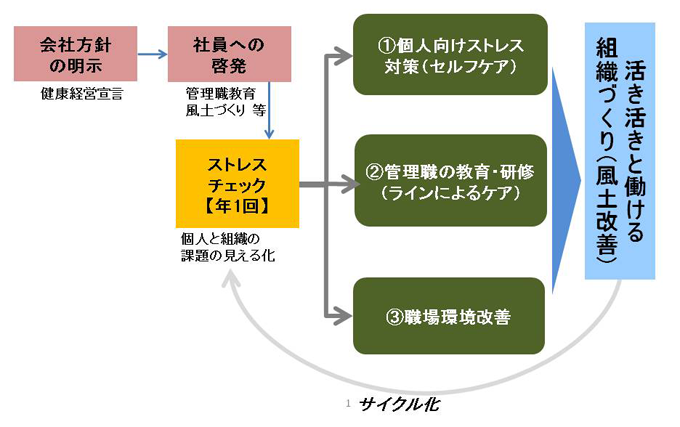

ストレスチェック制度が義務化され、今年度は社員の健康を見直す良いチャンスだと思います。このチャンスを活かし、健康経営企業を目指して、少しずつ前進されてはいかがでしょうか。実際には、「ローマは一日にしてならず」であり、健康経営を標榜してそのサイクルが回せるようになるには、3年くらいかかるケースが多いようです。ストレスチェックを年1回の「チェック」の機会であるととらえると、事前に会社方針を明示した後、管理職から社員に浸透させ、その上でストレスチェックを実施するのが望ましいでしょう[図表2]。ストレスチェック後の取り組みについては、本コラムの第2回から第4回で記載したとおり、「セルフケア」「ラインによるケア」「職場環境改善」の三つを実施していくことが必要です。

[図表2] 健康経営を標榜したストレスチェックの活用法

社員の働きがいや健康を維持・向上するためには、会社の姿勢が重要です。何度も申し上げてきましたが、経営トップの関与や方針の表明がないと、なかなかうまくはいきません。社員の健康は、社員自身や産業医や保健師などの産業保健スタッフだけでは解決できる時代ではなくなってきています。まさに、経営課題の一つととらえてよいのではないでしょうか。社員の健康を「リスク」や「コスト」ととらえるのではなく、「先行投資」ととらえ、新たな施策や取り組みを始められることを強くお勧めいたします。

JMAメンタルヘルス研究所からのご案内

無料セミナー

これから準備を始める法人様向け、ストレスチェック講座

講 師:西本 真証 氏(産業医科大学 非常勤助教 医師)

馬場 裕子(JMAメンタルヘルス研究所 理事 シニアコンサルタント)

[大阪開催] 7月22日(金) 15:30~17:00

日本能率協会マネジメントセンター セミナールーム

大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー19階

ご案内・お申し込みはこちら

http://jmamh.or.jp/seminar01/seminar201607-osaka

[東京開催] 7月29日(金) 15:30~17:00

JMAメンタルヘルス研究所 研修室

東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル16階

ご案内・お申し込みはこちら

サービスのご案内

◆セルフケアのためのオンラインプログラム

『iCBTトレーニング』のご案内はこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/icbt.html

◆ ストレスチェックサービス

『Smart Stress Check』のご案内はこちら

⇒ http://jmamh.or.jp/product#com01

【お問い合わせ先】

一般社団法人 JMAメンタルヘルス研究所

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2

住友商事竹橋ビル16階

TEL:03-6777-6226 FAX:03-6695-5388

E-mail: mental@jmamh.or.jp

URL: http://www.jmamh.or.jp/

Profile

馬場 裕子 ばば ゆうこ

一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所

理事 シニアコンサルタント

1997年慶應義塾大学大学院経営管理研究課修了、経営学修士(MBA)。同年、株式会社日本能率協会総合研究所に入社し、CS(顧客満足度)調査・研究に携わった後、組織や人材の問題解決のための調査・コンサルティングに10年以上従事する。また、リーダーシップ研修や職場活性化のためのワークショップの講師も務める。現在では、産学連携でのメンタルヘルスの予防に向けた商品開発も手がける。著書に「メンタルヘルス対策実務マニュアル~人事部主導の「組織・体制・仕組み」づくり~」(共著)がある。