馬場 裕子 ばば ゆうこ

一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所 理事 シニアコンサルタント

前回・前々回のレポートでは、『セルフケア』(個人のストレス対策)と『ラインによるケア』について取り上げました。『セルフケア』(個人のストレス対策)においては、自己責任の部分もありますが、ストレスチェックを機に、個人のストレス対処力を高める機会の提供への関心が高まっています。また、『ラインによるケア』については、最低年1回は管理監督者教育の機会が必要であり、管理職の行動変容が部下のストレスケアにつながることが分かっています。併せて、部下への影響度が高い管理職自身のストレスケアの重要性もないがしろにしてはいけないことを強調しました。

今回は、メンタルヘルス不調予防の三つ目のポイントである、『職場環境改善』について、お話したいと思います。

なぜ、「職場の環境改善」が重要なのか

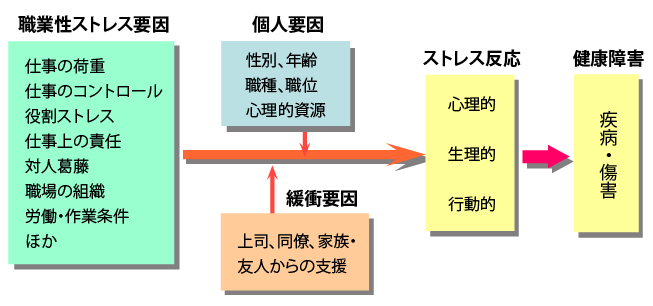

厚生労働省によると、ストレスチェック制度の目的の一つに「ストレスの要因となる職場環境の改善につなげる」とあります。古典的なストレス理論の一つである、米国労働安全研究所(NIOSH)の職業性ストレスモデル[図表1]を使って考えてみると、「仕事のストレス要因」が、メンタルヘルス不調(疾病)を引き起こす"引き金"になることが示されています。

[図表1] 職業性ストレスモデル

資料出所:米国労働安全研究所(NIOSH)の職業性ストレスモデル(Hurrell & McLaney,1988)より一部略して示したもの

このモデルを見てもわかるように、「職業性ストレス要因」には、仕事の量的な負担や責任の重さ、対人関係の葛藤など、さまざまな要因が含まれます。しかも、その要因を解決しようとしても、個人や管理職だけではなかなか難しいことが想像できるかと思います。

以前、日本能率協会グループが実施した調査において、新入・若手社員の早期離職に悩んでいる"不機嫌な職場"とそうでない職場の違いを調べたデータがあります。せっかく採用した新入・若手社員に早く辞められてしまう魅力のない職場は、チームではなく個人で仕事を進める「たこつぼ型」であったり、日常のコミュニケーションが対面ではなく、ITツールに頼りがちな傾向があることが分かりました。(日本経済新聞社・日本能率協会「新入・若手社員の早期離職対策に関する調査」(2008年)。JMAおよびIT協会の会員企業計168社を集計)

この調査結果に見られるような問題のある職場では、まず管理職が旗を振って改善をしていく必要がありますが、職場の風土やルーティンを変えるためには、管理職一人だけでは難しいといえるでしょう。すなわち、より働きやすい活き活きとした職場づくりを実践しようとする際、職場を巻き込んだ活動で展開することは、職場全体のストレスを抑え、働きやすい職場づくりを実現する近道なのです。

「職場の環境改善」の位置づけ

まず重要なポイントとしては、会社(組織)の中で「職場環境改善」をどのような取り組みに位置づけるかということです。大きくは、次の二つのパターンがあると思います。一つ目は、産業保健スタッフが中心となり、「メンタルヘルス対策」として進めていく方法です。もう一つは、もう少し大きな枠組みで、「組織の活性化」や「組織風土改革」といったスローガンの下、人事部主体で進めていく方法です。

前者は、厚生労働省「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(2000年)で、管理監督者および産業保健スタッフがそれぞれの立場から職場環境等の改善を通じたメンタルヘルス対策を推進することが求められたところから始まり、厚生労働省の研究成果として、職場環境改善のマニュアルやヒント集が公表されています(平成14~16年度厚生労働科学研究労働安全衛生総合研究費「職場環境などの改善方法とその支援方策に関する研究」)。この研究結果を活用しながら、職場環境改善に取り組んでいる企業や組織があり、実際に効果が出ています。

一方、後者の目的は「メンタルヘルス対策」とは異なり、社員の働きがいや満足度を高め、組織へのロイヤリティやCS(お客さま満足)向上を図るというものです。そのためには、経営トップのリーダーシップや人事制度の改革など、全社的に取り組まなければ解決できないものもありますが、日常の仕事の進め方やコミュニケーション、上司マネジメントなど、職場単位で取り組む課題も多数あります。私自身は、社員満足度調査の長年の経験を持ち、社員を対象とした調査結果を職場(部単位・課単位等)にフィードバックし、その結果を使いながら職場を改善する支援に携わってきました。一人ひとりがいきいきと働くために、職場で何ができるか、何を改善すればいいのかを検討していくと、仕事の進め方や職場内外のコミュニケーションの問題などにたどり着き、前述の「職場環境などの改善方法とその支援方策に関する研究」の研究成果である「職場環境改善のヒント集」に出てくるような内容とも重複する点があると感じています。

結局、前者・後者ともに目的や推進部署が異なっても、同じようなソリューションにたどり着くため、職場の負荷を考え、人事部と健康管理室がタッグを組んで、同一の取り組みにしていこうという流れも出てきています。その際、「健康経営」「健康職場づくり」「いきいき職場づくり」といった呼び方で、経営方針の一つとして組み込まれると、うまく進められるようです。

職場環境改善の流れ

実際に、職場環境改善を進めて行くステップを示します[図表2]

[図表2]職場環境改善の取り組みステップ

ステップ1:健康職場づくり宣言

ステップ2:社員への周知

ステップ3:ストレスチェックの実施

ステップ4:集団分析のフィードバック

ステップ5:職場環境改善ファシリテーターの養成

ステップ6:職場環境改善の計画づくり~実践

ステップ7:振り返り

■ステップ1:健康職場づくり宣言

経営方針の一つと位置づけ、トップダウンでメッセージを発信することで、活動自身が促進されるとともに、社員への意識づけがしやすくなります。また、社員を大切にする会社というメッセージそのものが、社員のモチベーションを高めるという副次的効果もあります。

■ステップ2:社員への周知

トップメッセージを受け、中間管理職から第一線の社員へ展開してもらうのが一般的な方法でしょう。イメージキャラクターやキャッチコピーを作るなど、社員の方々の印象に残る工夫をし、啓発していくことも一案です。その際、社内から広くアイデアを募るなど、社員を巻き込むことで、浸透が加速していくことが期待できます。

■ステップ3:ストレスチェックの実施

ストレスチェックだけでなく、社員意識調査などを活用してもいいのですが、「人と組織の課題を見える化(数値化)」することが必要です。ストレスチェック制度が義務化されましたので、それを活用するのがよいと思います。その際、職場環境改善に活用できるような項目が含まれていることが理想的です。ストレスチェックの質問紙を選ぶ際は、職場環境改善に使えそうか、つまり、受け取った職場の人たちがその結果を使って対話が進みそうかまでを考慮することが重要です。

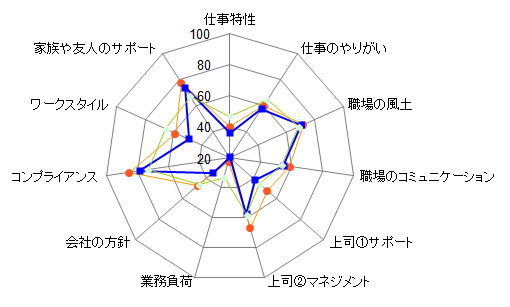

参考までに、JMAメンタルヘルス研究所のフレームを[図表3]に示します。上司のマネジメントやワークスタイルなど、職場環境改善に活用できそうな項目として、厚生労働省推奨の57項目に30項目ほど追加しています。

[図表3]職場環境改善のチェック項目フレーム例

資料出所:JMAメンタルヘルス研究所(チェック項目の一部を抜粋・例示したもの)

■ステップ4:集団分析のフィードバック

多くの組織では、集団分析を部単位で作成したのであれば、部長にフィードバックするでしょう。その結果を部長が見るだけではなく、職場のコミュニケーション・ツールとして、職場メンバーに開示するのが望ましい姿です。しかし、集団分析結果に基づいて、何かしらの対策を検討する余地がない部署や、部長自身がその結果を前向きに受け止める姿勢がない場合は、結果をそのまま職場メンバーに開示するのは難しくなります。

もともとの組織風土に依存する部分もありますが、1年目は各部長に任せる、2年目は部長に任せて部長なりの改善策を提出してもらう、3年目は職場メンバーを巻き込んで改善策を考えてもらうなど、ステップ・バイ・ステップで進めていく方法もあります。

■ステップ5:職場環境改善ファシリテーターの養成

職場を巻き込んで職場環境改善を行うためには、ファシリテーターが重要な役割を担います。会議を進める際のファシリテーターとは異なり、職場メンバーの日頃の思いや感情を吐き出してもらうような進め方が求められます。また、いろいろなアイデアが出ても、採用できるものとそうでないものの折り合いをつけるなど、難しい問題に直面することもあります。そのために、職場環境改善という特殊なファシリテーターのスキルを持つ人材を養成することが重要になります。

■ステップ6:職場環境改善の計画づくり~実践

ストレスチェックの集団分析結果を参考にしながら、メンバー間で話し合いを行い、実際に職場内で取り組む内容を決めていきます。取り組み事項を盛りだくさんにしすぎたり、役割分担が不明確であると、なかなかうまくいきません。できるだけ、事業計画や目標管理に盛り込むなどして、「やったほうが理想的」というようなあいまいなものにしないことが望まれます。また、「一人ひとりのコミュニケーションスキルを向上させる」といった抽象的な内容にせず、具体的な成果を客観的に測ることが可能である内容を取り組んだほうがよいでしょう。

■ステップ7:振り返り

職場環境改善で取り組む内容として、室温や照明など、改善すればすぐに効果が分かるものもありますが、「コミュニケーション」や「上司マネジメント」の問題は、すぐに成果が現れるようなものではありません。年1回のストレスチェックをレビューに活用するのもいいでしょう。いずれにしても、Plan-Do-Check-Actionのサイクルを回せるようになると、職場環境改善が「余分な取り組み」ではなく、日常的な取り組みとして定着するかと思います。定着化するまでには数年かかることはよくあることなので、根気強く取り組む企業が、健康経営を実践できる企業といえるでしょう。

職場環境改善のすすめ

製造現場などでは、無駄を省く改善活動が長く行われてきており、日本企業の強みとなっています。そういう意味では、QCサークルのような現場主体の改善活動はなじみ深いものだと思います。しかし、ここで扱う「職場環境改善」は、効率化や生産性を求める改善活動とは異なり、人間の心の部分に踏み込んだ改善活動になるため、非効率的な改善が求められることも出てきます。とりわけ、ストレスを軽減したり、やりがいを求めるようなテーマでは、非効率的なことを求めざるを得ないこともあります。それでも長期的に見た場合、ストレスによって生産性が低下していることを考えれば、職場環境改善の取り組みは決して非効率であるとは言えません。社員の健康に投資する会社のほうが、利益が高いというデータもあるようです。

生産性向上の目的とは異なる、社員のストレス軽減や働きがい向上を目的とした改善活動が、ストレスチェック制度義務化を機会に、多くの企業で導入されるようになることを期待しています。

JMAメンタルヘルス研究所からのご案内

◆ 6-7月開催 2つのストレスチェック講座(無料)

[セミナー1]これから準備を始める法人向け、ストレスチェック講座

① 7月7日(木) 13:00~14:30(東京開催)

② 7月22日(金)15:30~17:00(大阪開催)

③ 7月29日(金) 15:30~17:00(東京開催)

[セミナー2]マネジメントに役立つストレスチェック講座

7月7日(木) 15:30~17:00(東京開催)

東京開催の各セミナーのご案内・お申し込みはこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/seminar/index.html

大阪開催のセミナーのお申込みはこちら

⇒ https://scheck.jp/a/do.php?id=seminar_osaka

◆ セルフケアのためのオンラインプログラム

『iCBTトレーニング』のご案内はこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/icbt.html

◆ ストレスチェックサービス

『Smart Stress Check』のご案内はこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/stresscheck/index.html

【お問い合わせ先】

一般社団法人 JMAメンタルヘルス研究所

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2

住友商事竹橋ビル16階

TEL:03-6777-6226 FAX:03-6695-5388

E-mail: mental@jmamh.or.jp

URL: http://www.jmamh.or.jp/

Profile

馬場 裕子 ばば ゆうこ

一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所

理事 シニアコンサルタント

1997年慶應義塾大学大学院経営管理研究課修了、経営学修士(MBA)。同年、株式会社日本能率協会総合研究所に入社し、CS(顧客満足度)調査・研究に携わった後、組織や人材の問題解決のための調査・コンサルティングに10年以上従事する。また、リーダーシップ研修や職場活性化のためのワークショップの講師も務める。現在では、産学連携でのメンタルヘルスの予防に向けた商品開発も手がける。著書に「メンタルヘルス対策実務マニュアル~人事部主導の「組織・体制・仕組み」づくり~」(共著)がある。