山口 俊一 やまぐち しゅんいち

株式会社新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所 所長

2016年5月13日、東京地裁で驚くべき判決が出ました。「定年前と同じ立場、同じ仕事であれば、再雇用後であっても、給与水準を引き下げるのは違法」というのです。

定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決

定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。

判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。

原告側の代理人によると、再雇用の賃金をめぐり、労働契約法違反を認める判決は初めて。

判決によると、3人は2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。セメントを輸送する仕事の内容や責任の程度が変わらない一方、年収は定年前より2~3割下がった。

企業が定年後に嘱託社員を雇用する場合、仕事内容の変更とともに賃金を引き下げることは一般的。佐々木裁判長は「コストの増大を回避しつつ定年者の雇用を確保するため、賃金を定年前より下げること自体には合理性が認められるべきだ」とも判示した。

(日本経済新聞電子版 2016/5/14より抜粋)

これは、企業がこれまで実施してきた定年後の継続雇用方針に対して、根本的な見直しを迫る判決といえます。

2013年4月から改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)により、「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。それまでは、定年後に継続雇用する対象者を実質的に選別できていたものが、本人が希望すれば、企業はほぼ全員を継続雇用しなければならなくなったのです。

これは、厚生年金の受給開始年齢が、段階を追って65歳まで引き上げられることに伴う措置といえます。すなわち、60歳以降「無収入・無年金」の人をつくらないために、年金受給年齢までは企業に雇用してもらおう、ということです。その際、ほとんどの企業は「その代わり、再雇用後の賃金については、企業と労働者の合意に委ねます」という行政との暗黙の了解があったと認識したはずです。このため、同法律の改正を機に、再雇用後の賃金水準を設定し直した会社も少なくありません。

ところが、今回の判決です。

経営者や人事担当者からは「話が違うじゃないか」という声が、聞こえてきそうです。

もちろん、まだ裁判が確定したわけではありませんので、この判断が主流になるかどうかは分かりません。しかし、今回の判決をきっかけに、同様の訴えを起こす人が増える可能性は高まりました。人事担当者としては、いざという場合に備えて、準備しておく必要があるのではないでしょうか。

定年後の賃金水準と業務内容

まずは、定年後の雇用状況について、調査結果を見てみましょう。

以下は、労働政策研究・研修機構が2014年 5月に発表した「高年齢社員や有期社員の法改正後の活用状況に関する調査」からの抜粋です。

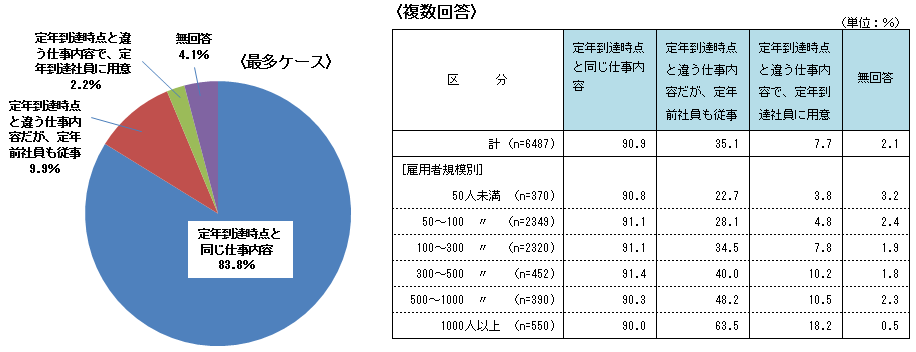

まずは、賃金水準。定年到達時の年間給与を100とした場合の、企業規模別の賃金水準実態です[図表1]。全体では、60~70という回答を中心に、50以下という会社もあれば、81以上という会社も一定数存在しています。ただし、単純に賃金の減額率という観点では、企業規模が大きくなるにつれ、減額率が拡大しています。1000人以上の企業に関しては、50以下になるという割合が37.1%と、最も多くなっています。

[図表1]定年後継続雇用者の年間給与水準(「定年到達時=100」として示したもの)

資料出所:労働政策研究・研修機構「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査(2014年5月)」([図表2]も同じ)

ただし、これは定年までの年収水準が大きく影響していることも事実です。仮に、定年前の年収が大企業で1000万円、中小企業で600万円だった場合、いずれもが再雇用後の年収を400万円としたとすると、大企業は400÷1000=40%、中小企業は400÷600=67%となるからです。要するに、現役世代では企業規模による年収格差が大きいものの、定年後は企業規模間の賃金差は急速に縮小する、といえるでしょう。

なお、[図表1]の集計データでは、フルタイム以外の雇用や、嘱託・パートなど複数の雇用形態のケースが混在しているため、定年到達以前より契約上の労働時間が減少した影響も一部含まれていると見られます。

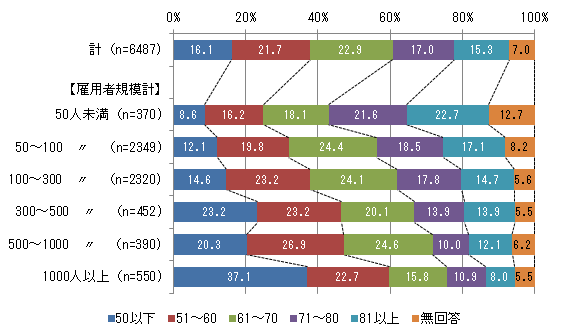

次に、業務内容。「定年到達時点と同じ業務内容」という回答が83.8%、複数回答可能な設問にすると90.9%となっています[図表2]。もちろん、この回答の中には「定年前と同じ部署の業務には従事」するが、「役割や責任範囲は軽減される」というケースも含まれていると思われます。商品開発の責任者だった人が、定年後は商品開発チームの一メンバーになる、といったケースです。やはり、定年後にまったく未経験の部門や職種に転換することは明らかに非効率ですので、定年前と同じような業務に従事する割合が多いことは、確かでしょう。

[図表2]継続雇用者の仕事内容

[注]左円グラフは継続雇用者が従事する仕事として「最も多いケース」のものを単一回答で、右表は従事する仕事として当てはまるものを複数回答で尋ねた集計結果。

上記の調査結果からも、「定年前後で、同じような仕事内容を担ってもらうが、賃金水準は一定ダウンさせる」ことが、日本企業のスタンダードであることが分かります。

定年後の賃金ダウンが正当化できる要素を

では、冒頭の判決を踏まえて、企業はどのような対策を打つべきでしょうか。

「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」というのであれば、選択は大きく二つです。賃金を下げないか、同じ仕事をさせないか、ということになります。

トヨタ自動車は、今年1月より、工場で働く社員に対して「一定の条件を満たせば現役時代と同水準の待遇で働き続けられるコースを設定」して話題となりました。しかしながら、このような思い切った選択のできる会社は、人件費負担の面からも限られるでしょう。

では、「賃金水準は下げるけれど、仕事内容も変更する」のか。これも、ちょっと先走りしすぎないように思われます。現時点では、「賃金水準は下がっているが、仕事内容も変更している」と証明できるようにしておく、というのが現実的な企業側の対応策ではないでしょうか。

例えば、「現役時代と同じように営業部門ではあるが、チームリーダーから一営業マンに役割変更しており、責任範囲も軽減されている」あるいは「定年前よりも、営業担当範囲や売上目標が縮小している」といった感じでしょうか(その場合も、チームリーダーではない営業マンの仕事内容と給与水準を考慮して継続雇用者の処遇を検討する必要があると思われます)。

今回の判決では、トラック運転手という、業務内容や責任範囲が特定しやすい専門職であったことも、「業務内容が同じ」という判断に至った大きな要因と思われます。それに対して、ホワイトカラー職種の多くは、一見同じ業務ではあっても、人によって求められる対応範囲や責任は大きく異なります。

折しも昨今、政府主導で、同一労働・同一賃金の機運が高まっています。人事担当者としては、冒頭の裁判の行く末とともに、政府の雇用政策もにらみながら、対応策の検討を始めてみてはいかがでしょうか。

Profile

山口 俊一 やまぐち しゅんいち

株式会社新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所 所長

人事コンサルタントとして20年超の実績を持つ。これまで、成果主義人事、職種別人事、業績連動型賞与、評価連動給与など、時代を先取りした人事制度のあり方を提唱しながら、企業の実情に沿った柔軟な制度設計・導入スタイルを貫く。

人事関連の著書は「職種別賃金入門」「デフレ時代の人事評価・賃金制度」など、10冊以上。

講演実績も日経、みずほ、三菱UFJ、東京・大阪商工会議所、東京経営者協会など多数。

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所 http://jinji.jp/