鳥越 慎二 とりごえ しんじ

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント 代表取締役社長

ご承知のとおり、ストレスチェック制度では、企業は労働基準監督署に対して報告義務があり、法定基準を満たしていなければ指導対象となります。そこで、ストレスチェックを実施するに当たって、まずは会社としてのメンタルヘルス対策の基本方針を決めておくことをお勧めします。なぜなら、会社の方針によってどのようにストレスチェックを活かして組織改善を進めていくか、実務面のアプローチがまったく異なるからです。

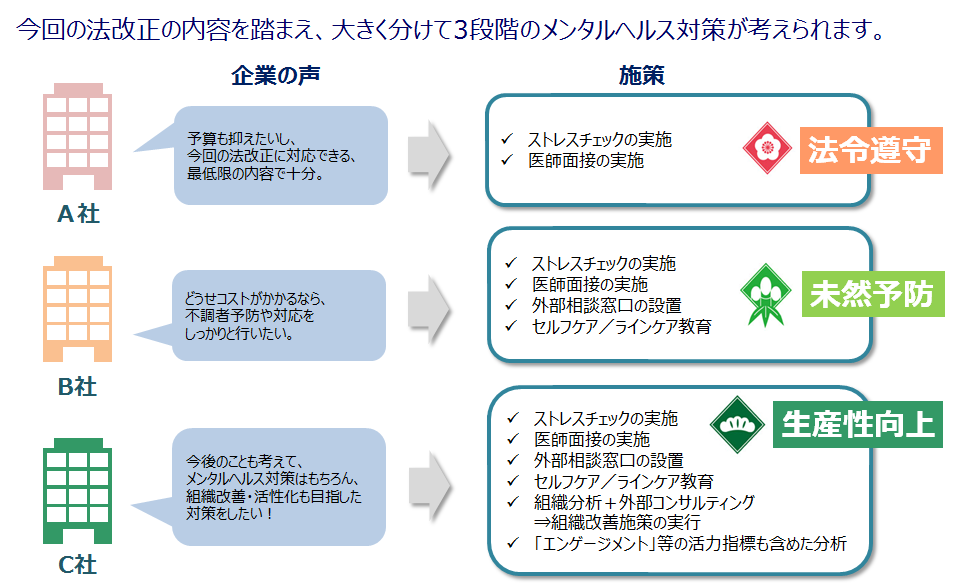

メンタルヘルス対策の基本方針は、大きく分けて3段階に分けられます。ここでは「松・竹・梅」のイメージで解説したいと思います。

【松:生産性向上】

メンタルヘルス問題をリスク管理やコストだけで捉えず、従業員が心身ともに健康な状態で働くことによる生産性向上を見据えた取り組み方。組織分析やエンゲージメント等の活力指標も含めた分析を行い、組織改善や活性化を目指した対策を実施。

【竹:未然予防】

ストレスチェック義務化を契機に、組織改善の糸口を作りたいという方針。せっかくコストをかけるのだから、外部相談窓口の設置やセルフケア/ラインケア教育に取り組み、不調者予防をしっかり行う。

【梅:法令遵守】

予算を抑えることを最優先として、遵法目的で最低限の内容の実施を行うという考え方。ストレスチェックと医師面接の実施のみ。

[図表1] メンタルヘルス対策の基本方針を決める

ストレスチェックの成果には「目的」の周知推進が不可欠

会社の方針が決まったら、制度の実施に当たり、事業者(人事・労務担当者)は衛生委員会等に調査審議を行わせ、その結果を踏まえて社内規定を定め、従業員に周知します。

衛生委員会では、制度の実施体制や実施方法、集団分析結果の活用方法など、さまざまなことを審議します。その中でも重要なのは、従業員に対する事前周知です。

ストレスチェックの法律の趣旨や目的をきちんと理解されないまま実施することは、「評価査定に関わるのではないか」「会社が監視しようとしているのではないか」などと誤解や反発を招くことになりかねません。以下の三つのことを丁寧に説明して、「誰もが働きやすい職場環境にするため」の組織改善が真の目的であることを理解していただくことが大切です。

① 法律の趣旨

② 個々の結果について会社は把握してはいけないこと

③ 外部機関を利用する場合は、どういった機関なのか

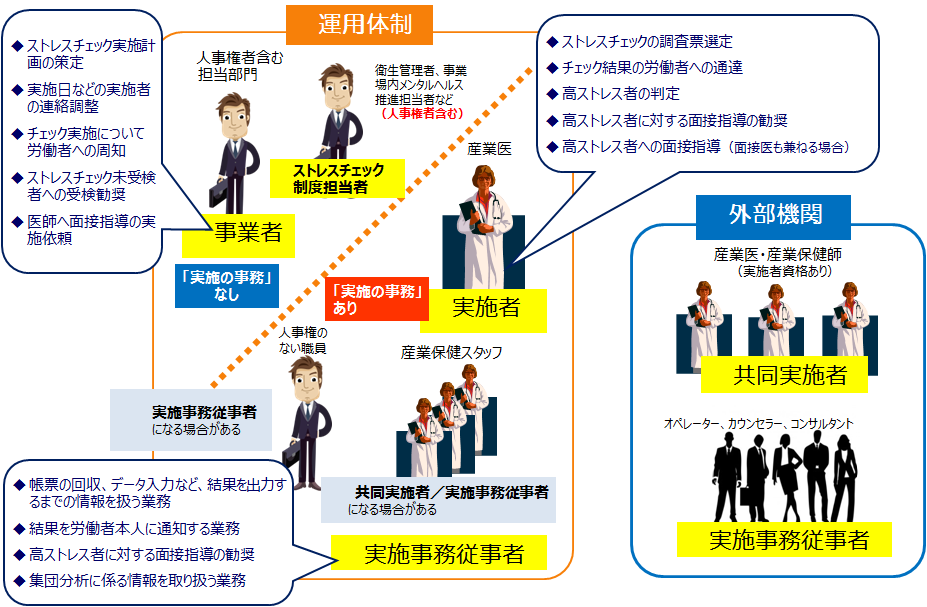

[図表2] 運用体制の例

実際の運用体制については「実施者」「事業者」「実施事務従事者」の3者が軸となります。実施者は医師(産業医が望ましい)、保健師、精神保健福祉士等の資格者に限定されますが、帳票の回収やデータ入力などのオペレーション業務を取り扱う実施事務従事者は資格要件がなく、人事権を持たない人事部の職員、産業保健スタッフなどが担当することもあります。実施事務従事者は「社内で唯一結果を知ることができる立場」と認識されますが、実は「事業者」であっても配置転換や評価査定に関わる人事権を持たない者であれば、社内の従業員も担当することができます。

そのため上述の【梅】のような「コスト重視」の方針を取る場合は、まれに社外EAP業者などに外部委託をせず、社内人事部で実施者・実施事務従事者を選任するケースもあります。しかし、弊社のこれまでの経験を鑑みると、社内従業員を選任した場合は受検率が著しく低かったり、不自然なほどストレス度が低かったりと、テスト実施に必ずといっていいほど障害が起きます。これらは当然、会社が結果を把握することに対する従業員の不安や不信感が原因と思われます。

実施については、よく当社のクライアント様から「高ストレス者を個別に把握したい」というご要望をいただきます。しかし、無理にでもデータを閲覧しようとすることは、ストレスチェックの意義に関わる問題になりかねないことを、ご理解いただきたいと思います。

テストは受けっぱなしでは意味がない

ストレスチェックの目的は、メンタルヘルスケアを通じた組織改善です。そのためには、高ストレスであることを知った従業員が、なるべく専門家に相談して解決することが重要です。

しかし専門家に相談するための医師面接に、従業員自らが会社の人事部を通じて申し込むのは、非常にハードルが高いといえるでしょう。高ストレス者は自覚がない場合も多く、結果が悪くても「たまたま疲れていたから」と考えて放置したり、自覚があっても会社に知られることで不利益な対応を取られることを恐れ、足踏みしたりするケースが珍しくありません。

そこで会社として、弊社のような外部カウンセリングサービスの窓口を別途設けることも、高ストレス者のサポートの一環として検討すべき選択肢かと思います。しかし、単に相談窓口を設置するだけでは十分ではありません。面接やカウンセリングを促すメールや封書の送付を医師や保健師の名前で送ることや、面談だけでなく電話やメールでも相談が可能なこと、そして「会社に知られずプライバシーは守られる」ということをきちんと伝えるなど、その後のフォローが何よりも肝心です。

繰り返しとなりますが、ストレスチェックの最終的な目的は高ストレス者のスクリーニングではなく、職場環境改善にあります。中長期的にみれば、従業員エンゲージメントや生産性の向上につながるソリューションとしても機能するはずです。健康経営という観点からも企業価値を高めていくのに不可欠であることから、活用次第で、今後その重要性はますます高まっていくと思われます。

今回は、全3回の連載を通じて、これからの取り組みに向けたポイントを中心に解説してきました。読者の皆さんのよりよい職場環境づくりに、少しでもお役に立てましたら幸いです。また、ストレスチェック制度に関する最新情報のコラムや、ダウンロード資料などをご用意しておりますので、是非、弊社ホームページをご覧ください。

Profile

鳥越慎二 とりごえ しんじ

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

代表取締役社長

東京大学経済学部経済学科卒業。ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院修了(MBA 経営学修士号取得)。ベイン・アンド・カンパニーにてコンサルティング業務に従事後、1994年、㈱アドバンテッジパートナーズ・パートナーに就任。翌年、㈱アドバンテッジ インシュアランス サービスを設立、同社代表取締役社長に就任。1999年、㈱アドバンテッジ リスク マネジメントを設立。

アドバンテッジ リスク マネジメントがお届けする「無償ダウンロードコンテンツ」のご案内

■衛生委員会での審議議題から計画書まで、準備に必要な書類のひな型集

「実施規程例、実施計画書、衛生委員会審議資料」フォーマット3点セット!

<お申し込みはこちら>

https://armg.smktg.jp/public/application/add/132?ss_ad_code=rosei

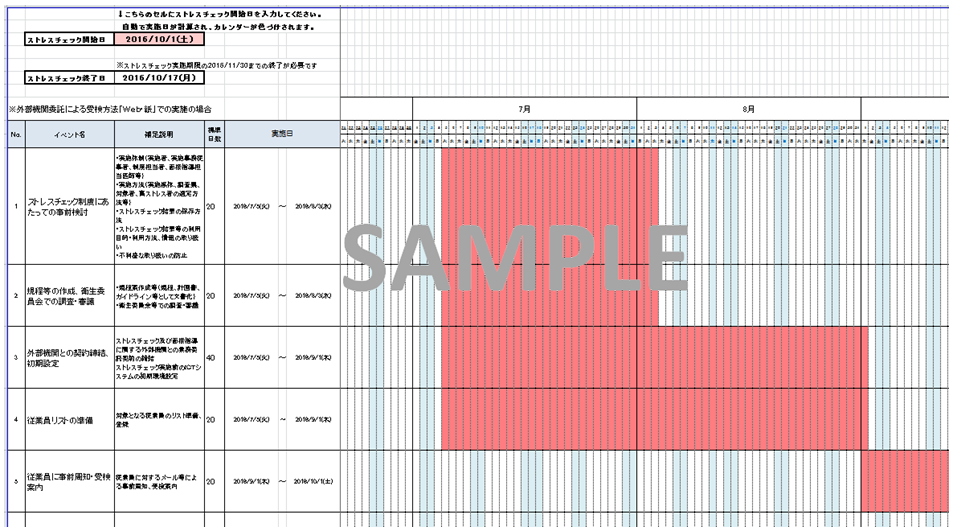

■ストレスチェック対策実施までのロードマップが見えてくる、

「TO DOスケジュール表」を無償ダウンロード配布!

<お申し込みはこちら>

https://armg.smktg.jp/public/application/add/128?ss_ad_code=rosei

株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント