本書で扱っているローパフォーマーとは、低業績・低評価の社員のことであり、いわゆる問題社員やモンスター社員などは含まれていません。本書では、低業績・低評価のローパフォーマーは、しかるべき対応と本人の自覚・努力があれば十分に再生可能であり、また、再生の道を考えていかねばならないとしています。著者は、「今や、誰でもローパフォーマーになる時代である」とし、レッテルの貼りっ放し、放置しっ放しにするのではなく、ローパフォーマーを支援し戦力化していくことが必要だとしています。

第1章では、ローパフォーマーを、「年齢(ベテラン・若手)」と「力を出せない・力を出さない」という2軸の掛け合わせの中で、①採用ミス・放置型、②基本能力不足型、③言われたことだけ・やる気なし型、④センス・スキル陳腐化型、⑤青い鳥探し型、⑥人間関係悪化型、⑦部署・仕事・事業消滅型の7つのタイプに分類し、それらに共通する特徴として、「組織の期待に応えない」「人間関係が悪い」「柔軟性がない」の3点を挙げています。

第2章では、ローパフォーマーの存在は本人だけの問題でなく、ハイパフォーマーが流出したり、対応に追われて管理職の活躍の機会が奪われたりするなどの弊害も生むとしています。また、そうしたローパフォーマー化は、学ばない・変わらない本人のせいだけでなく、放置する上司や会社にも原因があるとしています。

その上で、第3章では、上司が部下の可能性を信じて変わらなければ、部下も変わらないとし、問題解決へのアプローチとして、現場レベルでできること、上司がやるべきこと、会社としてやるべきことを整理しています。例えば、会社としてやるべきことは、①ローパフォーマーの定義を明確化し、②該当者のリストを作成して、③再生に向けてのコミットメントを打ち出し、④再生に向けた仕組み作りをすることであるとしています。

さらに、第4章では、5人のローパフォーマーの再生例を示し、その成功要因はどこにあったのか、再生できる人とできない人の違いを分析しています。第5章では、70歳定年時代の到来に向けて、自分を劣化させないためにはどうすればよいかを説いています。

最終第6章では、自社でローパフォーマーを生まないための処方箋として、主体的なキャリア設計の重要性を説き、自律的人材を生み出す施策として、CDP制度などを紹介しています。また、活躍場所とのマッチング(戦略的再配置)が企業力を強化するとし、これからはキャリアコンサルティングの体制を国レベルでも整備していくことが必要であるとしています。

全体としては、ローパフォーマーを抱える企業の人事パーソンのみならず、上司や同僚、さらには働く個人に向けても書かれている本であり、啓発的要素の比重が高い内容となっています。ローパフォーマーを支援し、戦力化していくことの必要性を説き、小手先の対応ではなく、キャリア開発という大きな視野で捉えているのはよいと思いますが、「キャリア開発研修」だけでローパフォーマー対応が可能か、もう少し現場のマネジメントに踏み込んだ対応も必要ではないかという気もしました。

ローパフォーマーの存在を認識しながらも、具体的な対応がなされず、そうしたレッテルの貼りっ放し、放置しっ放しになりがちな企業にとっては、啓発される要素を含んだ本であると思います。

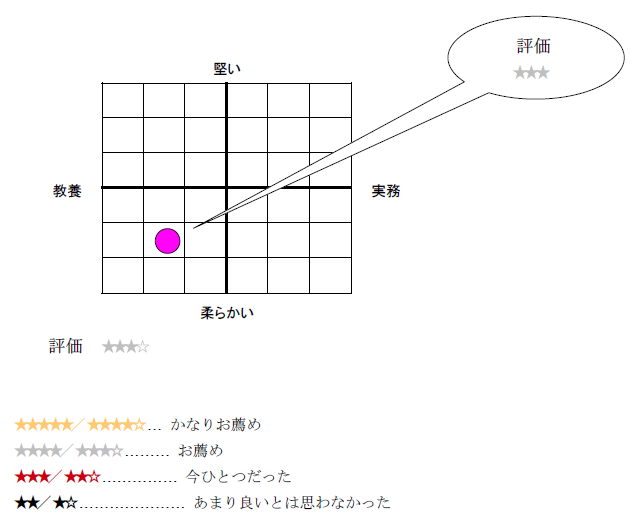

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2016年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー