山口 俊一 やまぐち しゅんいち

株式会社新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所 所長

厚生労働省では、今後5カ年(平成28~32年度)の非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善のためのさまざまな取り組みを「正社員転換・待遇改善実現プラン」として決定しました。

同プランでは、不本意ながら非正規雇用にとどまっている労働者の割合を、平成26年平均の18.1%から10%以下にまで引き下げることを、大きな目標の一つとしています。そのための切り札と位置付けられているのが「多様な正社員」の推進です。多様な正社員とは、職務、勤務地、労働時間を限定した、いわゆる限定正社員のことです。

確かに、「正社員として働きたいけど、勤務地や勤務時間などは制限してもらいたい」といった労働者側のニーズと、「これまでの正社員より低い待遇で雇用できるなら、比較的採用しやすい」という企業側のニーズを満たす仕組みといえます。しかしながら、実際に制度を検討していくと、難解な問題も少なくありません。今回は、限定正社員制度導入のポイントを考えてみましょう。

具体的には、以下の1~4について、検討しなければなりません。

1.限定される対象

①勤務地 ②職務 ③労働時間のいずれを対象とするか。一般的には、①勤務地と②職務を限定するケースが多いと思われます。

勤務地については、特定事業所(店舗)に限定するか、通勤可能な事業所とするか。おそらく人員コントロールの観点からも、後者を選択する企業が多くなるでしょう。関東地方や近畿地方といった、広域エリア限定の条件設定も考えられます。

2.賃金水準

給与・賞与のほか、昇進・昇格上限、退職金や福利厚生、教育研修に関する制度改定についても、検討しておかなければなりません。

3.職務の再設定

平成27年4月からのパートタイム労働法改正により、「正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大」が盛り込まれました。この改正により、限定正社員に転換する人について、パートタイマーや契約社員の時と同じ職務のまま、処遇だけを改善するわけにはいかなくなります。限定正社員に転換しない人たちとの処遇差を、正当化しづらくなるからです。

(非限定の)正社員と同一職務としておくケースも考えられますが、今度は、勤務地限定という条件だけで極端な賃金格差を設けてよいのか、という問題が発生します。その場合、「正社員と非正規社員の中間」のような職務を、検討することになるのではないでしょうか。

4.選択条件

希望者全員か、選択のための条件を設けるか。実際には、人員コントロールの観点からも、勤務時間や人事評価、試験合格といった条件をクリアした候補者の中から、会社が選別することになるでしょう。

例えば、「フルタイム勤務、土日勤務、夜勤シフトも可能」かつ「人事評価が標準以上」といった基準設定が考えられます。

これら1~4の中で、最も悩ましいのは、2の賃金水準です。特に、これまでに(勤務地)限定制度が存在する企業の場合、既存制度を活用するか、新たに制度を設計し直すかの選択を迫られます。

過去の勤務地限定制度の多くは、転勤可能であった正社員が何らかの理由で選択する、もしくは新規での採用を想定していました。したがって、処遇についても正社員賃金の◯%ダウン(概ね5~20%程度)、といった設定を行うケースが一般的でした。

ところが、仮に非正規社員の受け皿として、既存の勤務地限定社員制度を適用した場合、想定以上に人件費が上昇してしまうかもしれません。その場合、現実的な対応としては、新たな限定社員制度を検討することになるでしょう。

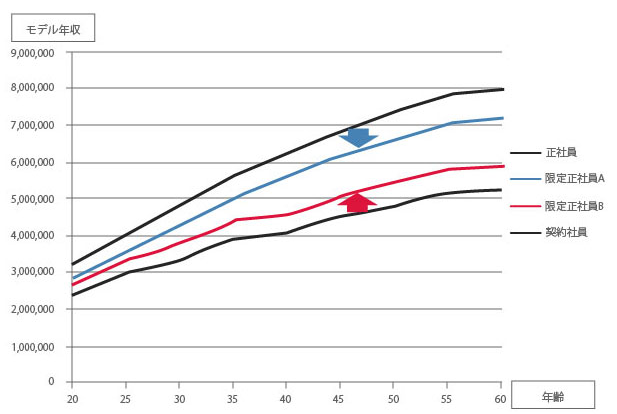

[図表1]は、これまで正社員の選択肢として設けていた「限定正社員A」と、新たに契約社員の受け皿として設計した「限定正社員B」のモデル年収をイメージで示したものです。このように複数の限定正社員を設ける場合には、賃金水準の違いを正当化するため、職務内容や責任範囲の違いなどを明確にしておく必要があります。

[図表1]限定正社員の年収設定イメージ

また、限定正社員導入に当たっては、人件費負担のシミュレーションを入念に行っておく必要があります。

人件費シミュレーションを行うには、まず以下の各要素を設定します。

①非正規社員からの転換によって、対象者の年収水準はどの程度引き上げるか?

②社会保険料、退職金、福利厚生費など、年収以外の増加要素はどの程度か?

③非正規社員のうち、どの程度の人員が限定正社員化するか?

[図表2]は、フルタイム契約社員を限定正社員に転換する場合の試算例です。

標準的な水準で算定したつもりですが、退職金などの発生も含めると、1人当たりの人件費で5割近く上昇することになりました。

[図表2]人件費シミュレーション例

| 項目 | 契約社員平均 |

| 月給 | 180,000円 |

| 残業代 | 18,000円 |

| 年間賞与 | 200,000円 |

| 社会保険料 | 380,000円 |

| 退職金 | - |

| 教育費など | 100,000円 |

| 1人当たり人件費 | 305.6万円 |

| ×100名 | - |

| ×200名 | - |

| ×300名 | - |

![]()

| 限定正社員平均 |

| 220,000円 |

| 22,000円 |

| 600,000円 |

| 520,000円 |

| 300,000円 |

| 150,000円 |

| 447.4万円(1.46倍) |

| +14,180万円 |

| +28,360万円 |

| +42,540万円 |

※月給・残業代は月額、その他は年額。

また、単年度の試算だけでなく、その後の昇給率などを基に、中期的なシミュレーションも作成しておかなければなりません。

ところで、限定正社員とりわけ「勤務地限定社員」の本当の難しさは、制度設計よりも運用にあります。

例えば、全国勤務可を選んだ社員全員が、実際に転勤するわけではありません。部署によって、異動の多い職種と少ない職種もあるでしょう。営業職は定期異動があるけれど、研究開発職は本社にしかないので転勤はほとんどない。かといって、研究開発職は全員を地域社員、というわけにもいきません。

あるいは、「取りあえず全国勤務社員を選んでおいて、自分に異動命令が出たら勤務地限定社員にくら替えしよう」という社員が出てくるかもしれません。すると、このような社員が発生しないよう、ペナルティなど防止策を考えることになります。新たな、社内の不公平感につながるからです。

これら運用時に考えられる問題への対策として、以下のような準備をしておくとよいでしょう。

1.制度設計前に勤務地限定希望のアンケートをとるなど、社員意識を把握しておく

2.全国社員、勤務地限定社員の対象者像や人数バランスの方針を明確にしておく

3.想定される、さまざまなケースへの対応策を考えておく

社員意識の多様化、ワークライフバランス、女性活用など「限定社員制度」を後押しする社会環境は高まるばかりです。

自社での必要性、企業特性を十分に検討した上で、取り組まれることをお勧めします。

★筆者講演セミナー開催のお知らせ★

「先進事例に学ぶ "無期転換"に向けた各雇用プランの具体的立て方」

講師:山口俊一(株式会社新経営サービス常務取締役 人事戦略研究所所長)

主催:みずほ総合研究所株式会社

無期雇用化、限定正社員化など、人員過不足等人事課題に応じた具体策について、先進的に取り組んだ企業の事例を交えてわかりやすく解説します!

[東京開催] 2016年5月13日(金) 航空会館 会議室

[大阪開催] 2016年5月17日(火) 北浜フォーラム(大阪証券取引所ビル3F)

セミナー詳細とお申し込みはこちら

Profile

山口 俊一 やまぐち しゅんいち

株式会社新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所 所長

人事コンサルタントとして20年超の実績を持つ。これまで、成果主義人事、職種別人事、業績連動型賞与、評価連動給与など、時代を先取りした人事制度のあり方を提唱しながら、企業の実情に沿った柔軟な制度設計・導入スタイルを貫く。

人事関連の著書は「職種別賃金入門」「デフレ時代の人事評価・賃金制度」など、10冊以上。

講演実績も日経、みずほ、三菱UFJ、東京・大阪商工会議所、東京経営者協会など多数。

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所 http://jinji.jp/