社会進出における男女格差を示す「ジェンダーギャップ指数2015」では、日本は145カ国中101位という低い数字であるとのこと。女性の「活用」は叫ばれて久しいのに、欧米社会に比べ日本の女性はなぜ「活躍」できないのか? 著者はその要因を、雇用システムの違いにあるとしています。

つまり、欧米社会は、企業の労働を職務(ジョブ)として切り出し、その職務を遂行する技能(スキル)に対して賃金を払う「ジョブ型社会」であるのに対し、日本社会は、企業は職務の束ではなく社員(メンバー)の束であり、数十年にわたって企業に忠誠心を持って働き続ける「能力」と、どんな長時間労働でもどんな遠方への転勤でも喜んで受け入れる「態度」が査定される「メンバーシップ型社会」であるため、結婚や育児の「リスク」がある女性は、重要な業務から外され続けてきたとしています。

本書では、こうした日本型雇用システムの形成、確立、変容の過程を歴史的にたどっています。会社にとって女子という身分はどのような位置づけであったのか(第1章)、日本独自の「生活給」思想や「知的熟練」論、「同一価値労働」論はどのように形成されたのか(第2章)、日本型の"男女平等"はどこにねじれがあったのか(第3章)、均等世代から育休世代へと移りゆく中でどのようなことが起きたのか(第4章)、それらをその時代の当事者の証言や資料を基に丁寧に検証し、日本の女性が「活躍」できない理由が日本型雇用の歴史にあることを炙(あぶ)り出しています。

そして、さらに今、過去20年間の規制緩和路線が、中核に位置する正社員の職務・労働時間・勤務場所の無限定性には全く手をつけず、もっぱら周辺部の非正規労働者を拡大する方向で展開されてきたため、総合職女性はますますハードワークを求められて仕事と家庭の両立に疲弊し、非正規女性は低処遇不安定雇用のまま、その仕事内容はかつての正社員並みの水準を求められるようになっているとしています。

日本型雇用を補助線にして女性労働を論じた本であり、前著『若者と労働』(中公新書ラクレ)、『日本の雇用と中高年』(ちくま新書)に続く三部作の完結編とみれば、今回は女性労働を起点にして日本型雇用を論じたとも言えます。タイトルに「女性」ではなく「女子」という言葉を用いているのは、単に男性労働者の対語としての女性労働者ということではなく、「中核に位置する正社員」に含まれない「女子」という意味であり、歴史的にも今日的にも"中核"に入り込めない、またははじき出されてしまう「女子」の問題に照準を定めているためではないでしょうか。

最後に、働く女性にとってのマタニティという難題をどういう解決方向に導いていけばよいのかということについて、海老原嗣生氏が自身の近著で提案している「入り口は日本型メンバーシップ型のままで、35歳くらいからジョブ型に着地させるという雇用モデル」を働く女性の問題にも当てはめ、「30代後半から40代前半で子供を産んでいいではないか」としていることに対し、著者は、高齢出産に「解」を求めているともとれるとして慎重な姿勢をみせています。どう考えるかは人それぞれですが、個人的には、この考えにはもっとはっきりダメ出ししても良かったのではないかと思いました。

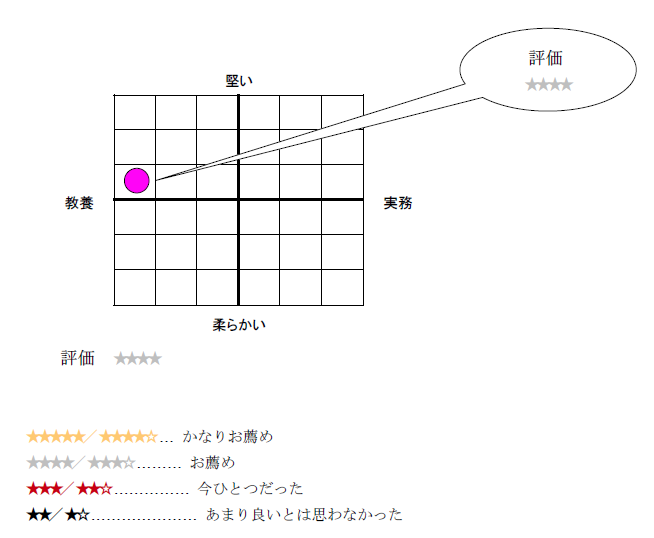

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2016年1月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー