山口 俊一 やまぐち しゅんいち

株式会社新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所 所長

東京電力では、60歳以降の雇用延長社員の処遇改善を打ち出しました。電力自由化や福島の廃炉作業に備えて、業務や技術に熟練した社員の定着や士気を高める狙いのようです。

一方、厚生労働省は、2015年10月に「高年齢者の雇用状況」を発表しました。「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」のうち、いずれかの措置を実施済みの企業は、99.2%となっています。

また、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は、72.5%にまで高まってきました。企業規模別では、従業員300人以上の企業が52.7%であるのに対して、31~300人規模の中小企業は74.8%となっています。中小企業では、雇用形態はともかく、実質的に「65歳定年制」が現実となっているのです。

高年齢者雇用安定法の経過措置が終了する2025年には、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。65歳定年時代を見据えて、再度、定年再雇用制度(=シニア社員制度)のあるべき姿を考えてみたいと思います。

シニア社員制度を再検討する際には、次の観点で考えるとよいでしょう。

雇用形態、コース分け

65歳までの雇用が義務づけられると言っても、雇用形態について制約が設けられているわけではありません。実際、正社員の定年を延長する会社は少数派で、再雇用後には(嘱託)契約社員として雇用するケースが大半です。

雇用形態やコース分けで考えるべきは、社員ごとの意向や能力に加え、会社がコントロールできる柔軟な制度にしておくことです。社員ごとの意向とは、どのような勤務形態(出勤日・時間)で、どのような仕事をしたいか、といった希望条件。能力とは、定年前のポジションに対する能力ではなく、むしろ定年後の職務に対する能力や貢献度を示しています。一方、会社側のコントロールとは、経営環境や部門ごとの人員計画・年齢バランスなどに応じて調整しやすい仕組み、という意味です。

例えば、人材が不足しがちな中小企業の中には、優秀人材には60歳以上も管理職や高度技能職として活躍を期待する会社が多くあります。一方で、義務化前なら再雇用契約しなかったであろう、評価の低い人材が存在しているかもしれません。

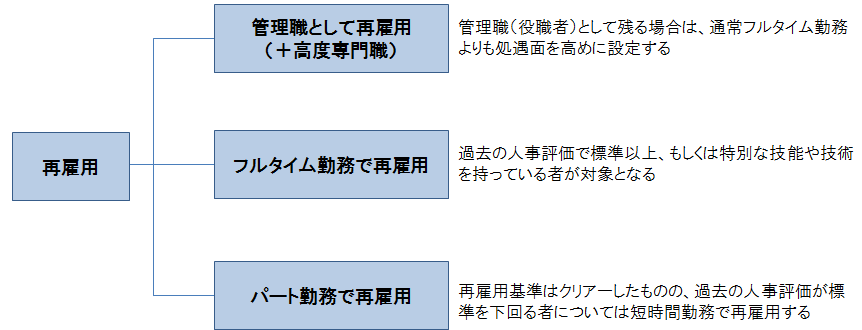

そこで、対象者一律の再雇用制度ではなく、以下のようなコースを設け、社員ごとの能力や意欲に応じて、会社がコース選択できるようにすることをお勧めします。

[図表1]定年後再雇用制度のコース設定例

等級ランクと給与・賞与

再雇用後の賃金については、定年前の給与水準をベースに決定するケースが多く見られます。「59歳時点の基本給×60%」といった決定方法です。

しかしながら、定年前の給与水準はあくまで、それまでの役割や貢献によって決定された賃金です。本来は、60歳以降の職務や役割、貢献度に応じて決定するのが、妥当ではないでしょうか。

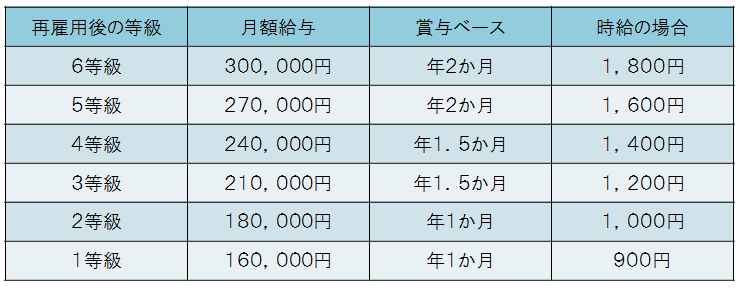

そこで、定年までの役職、等級、給与水準といった要素はいったんご破算し、60歳時点での能力を再評価して、その後の役割により等級ランクや賃金決定する方式を検討すべきです。以下は、「高年齢雇用継続給付金」の受給要件も意識し、月額給与があまり上がらないように配慮を加えた、再雇用後の等級、給与・賞与基準例です。もちろん、等級ごとの要件や定義づけも行います。

[図表2]再雇用後の等級、給与・賞与基準例

この事例では、等級内での昇給はありませんが、賞与の一部と次年度の等級は、毎年の人事評価により見直すことになっています。

この制度のデメリットは、シニア社員に対しても、再雇用時の等級格付けや、毎年の等級見直しを行うという手間の問題です。決定するだけでなく、本人に説明し、納得してもらわなくてはならないからです。

たいていの会社で、定年後も引き続き意欲を持って仕事をする人がいる反面、急速にやる気をなくし消極的な姿勢になってしまう人が存在するのも事実です。緊張感を維持してもらうためにも、60歳以降も処遇は変動する、という仕組みが望ましいと考えます。

目標管理、人事評価

再雇用後の社員には、目標管理や人事評価を行わない会社があります。また、多くの場合、再雇用後は仕事の役割が変わるにも関わらず、それを明文化し、本人に伝えることを怠っているのではないでしょうか。しかし、それでは先述した、定年後の緊張感が維持しづらくなるだけでなく、自らの役割認識が希薄になってしまいます。

そこで、シニア社員にこそ目標管理を実施し、年度ごとの期待役割や期待貢献を明確にし、達成度確認や人事評価も行うべきです。できれば、それを賃金だけでなく、表彰制度やインセンティブに反映してみてもよいでしょう。シニア社員に対しても、仕事に対する意欲や達成感を、高く持ち続けてもらう仕組みが必要なのです。

Profile

山口 俊一 やまぐち しゅんいち

株式会社新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所 所長

人事コンサルタントとして20年超の実績を持つ。これまで、成果主義人事、職種別人事、業績連動型賞与、評価連動給与など、時代を先取りした人事制度のあり方を提唱しながら、企業の実情に沿った柔軟な制度設計・導入スタイルを貫く。

人事関連の著書は「職種別賃金入門」「デフレ時代の人事評価・賃金制度」など、10冊以上。

講演実績も日経、みずほ、三菱UFJ、東京・大阪商工会議所、東京経営者協会など多数。

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所 http://jinji.jp/