水町 雅子

五番町法律事務所 弁護士

元内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐

本連載では、マイナンバーのために今やるべきことは何か、マイナンバーの取り扱いのポイントは何かを、具体的に解説していく。

第3回の今回は、10月中旬までにまずやるべきことである「従業員への事前周知の徹底」について具体的に解説する。

今回のポイント「従業員にマイナンバーのポイントを事前連絡」

● 通知カードを捨てないよう、周知する

● 取得方法・本人確認方法も合わせて周知できると効率的

● 担当者以外はマイナンバーを取り扱わないよう連絡するとよい

● 担当者への研修は、追って別途行おう

1.通知カードを捨てないよう周知する

[1]通知開始前に行うのがカギ

マイナンバーの通知開始前にやるべき重要事項は、通知カードを捨てないよう、従業員に周知することである[図表1]。一般の会社であれば、取り扱うマイナンバーの大部分は従業員と扶養家族のものだ。したがって、この周知を行っておけば、マイナンバーの取得・本人確認の混乱をかなりの割合で抑えることができるだろう。通知カードは住民票のある住所(10月5日現在)に送られてくるため、仮に、住民票が現住所にない社員がいれば、住民票を移すことを早急に勧めたほうがよい。これは意外と盲点なので注意すべきだ。

[図表1]通知カードの見本

[注]「通知カード」とは、住民票があるすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を知らせる紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載されている(平成27年10月から順次、住民票のある住所に簡易書留で送られ、郵便物の転送には対応していないので、現住所と住民票の住所が異なる場合は、現住所の市町村に住民票の異動しておくことが必要になる)。

なお、対象者は正社員に限らず、アルバイト、契約社員等も、税務手続き・社会保障手続きでマイナンバーを必要とするのであれば、通知カードを捨てないよう周知できるとよい。さらに余裕があれば、マイナンバーを必要とする法定調書の対象者、すなわち業務に関連して一定の報酬等を支払う社外の人、例えば、税理士、弁護士、デザイナー、本の著者等にも、通知カードを捨てないよう連絡できると望ましい。もっとも、従業員以外の人にそのような連絡をするのは難しい場合も多いと考えられるので、これは、できればでよいだろう。

[2]通知カードを必ず受け取ることが大事

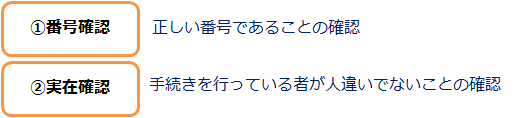

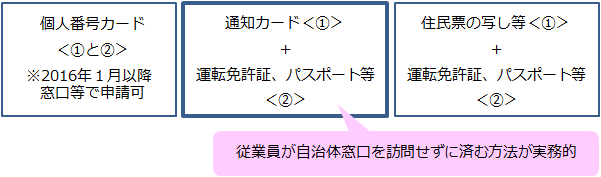

マイナンバーを取得するときには、原則として本人確認が義務づけられる(マイナンバー法16条)。マイナンバー法が要求する本人確認は、①マイナンバーが間違いでないこと(番号確認)、②人違いやなりすましでないことを確認すること(実在確認)だ[図表2]。本人確認方法にはさまざまなものが考えられるが、実務上は通知カードが多くなると想定される[図表3]。通知カードは、全員に郵送されるので、これを本人確認に用いると混乱が少ないだろう。

[図表2]本人確認の目的

[図表3]本人確認のパターン(原則)

[注]「個人番号カード」とは、ICチップが搭載されたプラスチックのカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバー等が記載されている。マイナンバーの提供を受ける際に義務づけられている本人確認が、個人番号カードであればこれ1枚で完了できるというメリットがある(「個人番号カード」は、市区町村に申請すれば、平成28年1月以降に原則として市区町村の窓口で交付される)。マイナンバーと関係のない場面でも、運転免許証のように身分証明書として利用できる。

せっかく送られてくるこの通知カードだが、これを捨ててしまう従業員も想定される。マイナンバー担当者とは違って、多くの国民にとって、まだマイナンバーはそれほど周知されている制度とはいえず、簡易書留で送られてきても、家の中で所在不明となってしまったり、不在配達をそのままにしてしまったりして、結局受け取れない場合も考えられる。

そこで、従業員に対し、通知カードを必ず受け取って、なくさないよう周知することが、混乱防止のために極めて重要である。通知カードを受け取らないと、通知カードの代わりに本人確認の際に必要となる個人番号カードや住民票の写しを取得しに、基本的には自治体窓口を訪れなければならず、従業員にとって手間になることを理解してもらうことが肝要だ。

[2]通知カード以外は原則として自治体窓口を訪問が必要

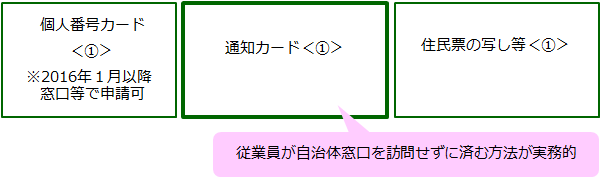

[図表2]のように、マイナンバー法が要求する本人確認は、①マイナンバー違いでないこと、②人違いでないことを確認することだ。この点、採用時に本人確認を行った従業員であれば、人違いは想定されないため、[図表4]のように、個人番号カードか、通知カードか、マイナンバーの記載された住民票の写しで、マイナンバーを確認すれば足りる。対象者が社外の人であれば、[図表3]のように、個人番号カード以外は、運転免許証などがさらに必要となり、これにより①人違いでないことも併せて確認する。

[図表4]本人確認のパターン(採用時に本人確認を行った従業員)

[注]採用時に本人確認を行った従業員については、②は省略できる。

個人番号カードと住民票の写しは、基本的には自治体の窓口が開いている時間帯に窓口を訪れなければ、取得できない。この点、通知カードであれば、何もしなくても郵送されてくるので、これを受け取ればよいだけだ。会社員の多くは、勤務時間中に自治体窓口を訪れることは難しく、個人番号カードや住民票の写しの取得のために、わざわざ休みを取らなければならないとなれば、従業員からの反発も考えられる。

新聞等の報道では、自治体職員が会社を訪れることで、従業員が自治体窓口を訪れなくても、会社で個人番号カードを交付することができるとされているが、現時点では、これが全自治体で行われるかどうかは不明である。自治体職員も人数に限りがあり、あらゆる会社を訪問することは難しい場合も想定される。会社で自治体に照会するなどして確約が取れればよいが、そうでなければ、基本的に、個人番号カードを取得するには、従業員自らが自治体窓口を訪れなければならないと想定しておいたほうがよいだろう。

また、住民票の写しも、自治体によっては、コンビニで取得できるところもある。ただ、コンビニで取得するためには、一般に、住基カードか個人番号カードが必要とされている。その住基カードまたは個人番号カードを取得するためには、自治体窓口を訪れなければならない。

だからこそ、取得に手間を要さない通知カードを紛失しないことが重要になってくるのだ。そのため、通知カードを紛失しないことを、従業員に事前周知することが、マイナンバー対応をスムーズに行うためのカギとなる。

2.マイナンバーの取り扱い方法を従業員に伝える

[1]マイナンバーに関するポイントを事前周知

通知カードに関する周知の際、マイナンバーに関してこれだけは従業員に知っておいてもらいたいポイントも、併せて周知するとよいだろう。

マイナンバーは、利用できる範囲や収集できる場合が、法律上限定されている(マイナンバー法9条、20条)。そのため、一般の会社であれば、通常は税務手続き・社会保障手続きでしかマイナンバーを取り扱えない。

したがって、これらと関係ない業務を行っている担当者は、マイナンバーを取得しないように周知しておくとよいだろう。一般の会社であればあまり考えられないが、例えば、顧客が間違ってマイナンバーを提出してきた場合に受け取らないようにしなければならない。マイナンバーは源泉徴収票や特別請求のあった住民票の写しなどに記載されるので、業務上これらを取り扱っている会社は要注意である。マイナンバーを必要としない手続きでは、源泉徴収票や住民票の写しにマイナンバーが記載されていても、これを墨塗り(マスキング)して受け取るようにしなければならない。

また税務手続き・社会保障手続きに関係する業務も幅広い。外部講師、従業員などのマイナンバーを取り扱うためには、さまざまな部署でマイナンバーを取り扱わなければならない場合もあるだろう。その場合は、社内のルールにのっとらなければならないことを周知しておくとよい。

もっとも、この社内ルールは、まだ決まっていなくてもよい。追って提示する社内ルールに必ず従うこと、または社内ルールの骨格、例えば、マイナンバーを受け取ったらすぐに封かんして総務部担当者に渡す等の点を周知しておくとよいだろう。

マイナンバーを必要以上に取り扱わないこと、必要があっても社内ルールをきちんと遵守しなければならないという意識を従業員に持ってもらうことを、この周知の目的としよう。したがって、周知内容は日ごろの従業員の意識、社風等を踏まえ、適宜アレンジするとよいが、ポイントはマイナンバーに関してこれだけは守ってもらいたいことを、意識してもらうことである(後掲[図表5]の事前周知文例を参照)。

[2]マイナンバーの取り扱い方法は別途研修

なお、実際に会社でマイナンバーを取り扱うようになる前までに、誰がマイナンバーを取り扱うかを明確にし、それらの者に対して研修を行う必要がある。これは、事前周知とは別に行うとよいだろう。なぜなら、担当者には、事前周知の内容よりも詳しく、マイナンバーの取り扱い方法を理解してもらわなければならないからだ。事前周知ではあくまでポイントに絞り、担当者には別途詳しく研修をするほうがよいだろう。

また、マイナンバーを取り扱わない従業員に対しても、定期的に、マイナンバーその他の個人情報保護に関する一般的な研修を受講させるようにしよう。

3.利用目的の通知・公表

[1]利用目的を合わせて周知してもよい

通知カードに関する周知の際に、マイナンバーの利用目的も合わせて周知できるとよい。とはいっても、利用目的は、マイナンバーを実際に取得する際に用いる書面に記載しても構わないし、インターネットやイントラネット等で公表しても構わないので、マイナンバーの通知開始前に行う必要はない。

利用目的の特定は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書作成事務」「健康保険届出事務」「雇用保険届出事務」「厚生年金届出事務」というように、そもそも一般企業における利用範囲が限られているため、さほど難しいものではない(連載第2回参照)。したがって、通知カードに関する周知までに利用目的を特定すること自体は、さほど大変ではないと考えられる。

[2]会社がなぜマイナンバーを取得するのかを従業員に平易に説明しよう

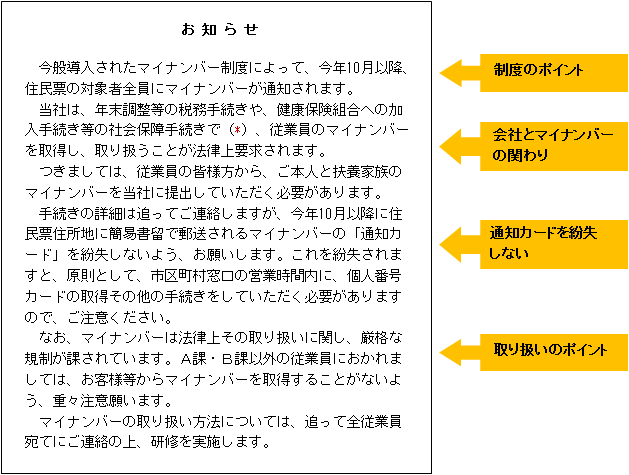

しかし、利用目的を提示される従業員にしてみれば、マイナンバー制度をよく知らないと、「法定調書作成事務」「健康保険届出事務」といわれても、マイナンバーが何で、なぜ会社が使うのかがまったく分からないといった事態も考えられる。そのため、まずは、マイナンバー制度のポイントと、会社がなぜマイナンバーを取得するのかを平易に説明するほうが望ましいだろう。例えば、[図表5]の説明等が考えられる。

[図表5]従業員への事前周知文の例

*実際に利用目的を特定する際は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書作成事務」「健康保険届出事務」「雇用保険届出事務」「厚生年金届出事務」というように細かく特定する。

4.マイナンバーの取得方法・本人確認書類の周知

[1]取得方法・本人確認書類は別途連絡で構わない

従業員等へ通知カードに関する周知をする際には、会社がいつ、どのようなタイミングでマイナンバーを取得し、本人確認のために何の書類の提出を求めるのかを合わせて連絡できると、マイナンバー取得がさらにスムーズに行くだろう。したがって、すでにマイナンバーの取得時期・方法・本人確認方法が決定している会社では、これらも合わせて周知するとよい。

とはいっても、現段階でそれらが決まっている会社はそれほど多くないだろう。また、実際、現時点で決まっていなくてもさほど問題はない。最も重要なのは通知カードを捨てないよう連絡することであって、マイナンバーの取得方法等は、平成28年に入ってから決定しても構わないだろう。マイナンバーを実際に取得する必要があるのは、原則として、法定調書提出のために必要な時期か、平成28年1月以降に健康保険組合またはハローワークから求められた時期である(詳しくは、厚生労働省『社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~』5ページの下部注参照)。

なお、年末調整関係の資料である「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、平成28年分から、従業員やその扶養親族のマイナンバーが記載されることとなる。もっとも、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に従業員等が会社に提出する場合には、マイナンバーを記載する必要はない(記載しても構わない)。これに対し、平成28年分の扶養控除等申告書を平成28年1月以降に従業員等が会社に提出する場合には、マイナンバーを記載する必要がある。そのため、例年、この申告書を年明けに会社に提出させている場合は注意が必要である。

従業員等に、平成28年分の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載してもらうのは、平成27年中からであっても構わないため、自社の事務フローを確認した上で、場合によっては、平成27年のうちにマイナンバーを取得することも検討していこう。

[2]取得方法に決まりはない

なお、マイナンバーをどのように取得するかという取得方法には、特に限定はない。したがって、年末調整時にマイナンバーを取得しても、新入社員に対する手続き時にマイナンバーを取得しても、マイナンバーの取得専用の手続きを設けても、会社にとってやりやすい方法で構わない。

用いる書類も、マイナンバーの取得専用の書類であっても、既存の様式にマイナンバーの欄を設けても構わないし、書類でなく社内システム等を通して取得しても問題ない。

取得方法を決定するに当たってのポイントは、①混乱なく対象者全員から取得できること、②取得時に紛失・漏えい等が起こらないような方法とすることだ。

あまりに難しかったり、マイナンバーを提出する従業員から見て手間のかかる手続きにすると、混乱が生じるおそれがあるので注意する。また、大量の書類の中にマイナンバーが紛れこんで所在不明となってしまったり、はがきに目隠しシールを貼ることなくマイナンバーを記載させて返送させたりすると、問題となるおそれがあるので、安全面に十分配慮する。

なお、取得担当者は、必ずしも1~2人に限定しなければならないものではない。極論をいえば、必要があれば、A課全員がマイナンバーの取得に当たってもよい。マイナンバーを取得する必要があって、それらの担当者がマイナンバーを正しく取り扱えるよう監督・教育することができ、マイナンバーの紛失・漏えい等が起こらないのであればよいだろう。

5.事前周知のまとめ

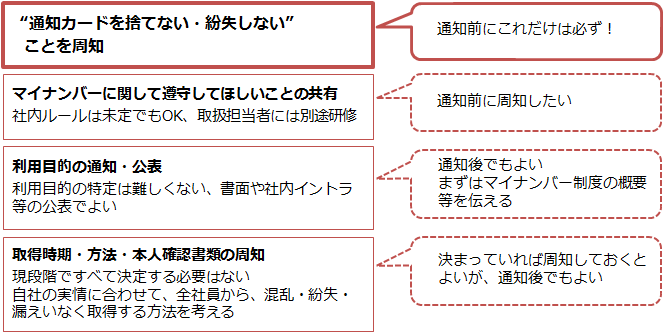

最後に、従業員等への事前周知についてまとめる[図表6]。事前周知事項としては、(1)通知カードを捨てない・紛失しないことの周知、(2)マイナンバーに関して遵守してほしいことの共有、(3)利用目的の通知・公表、(4)マイナンバーの取得時期・方法・本人確認書類の周知が挙げられる。

このうち、平成27年10月中旬ごろから始まるマイナンバーの通知前に必ずやっておきたいことは、(1)通知カードを捨てない・紛失しないことの周知である。またできれば、(2)マイナンバーに関して遵守してほしいことの共有も行っておけるとよいだろう。(3)利用目的の通知・公表、(4)マイナンバーの取得時期・方法・本人確認書類の周知は、追ってで構わないが、すでにこれらの準備が整っている会社であれば、併せて周知すると効率的であろう。

[図表6]従業員への事前周知のポイント

|

水町 雅子 みずまち まさこ 五番町法律事務所 弁護士 元内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐 東京大学教養学部卒業後、現みずほ情報総研にてシステム関連業務に従事。東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻を経て、西村あさひ法律事務所にてシステム案件・ファイナンス案件・企業法務案件に従事。その後、内閣官房社会保障改革担当室、特定個人情報保護委員会にて、マイナンバー法立法作業、プライバシー影響評価(特定個人情報保護評価)立案等に従事。現在は、五番町法律事務所を開設。 |