代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

8月1日、経団連の指針による「選考解禁日」を迎え、土曜日にもかかわらず、多くの大手企業では一斉に面接選考が開始されました。1日で複数回の面接が行われた企業もあったようです。翌日の2日も日曜返上で面接が繰り広げられ、この週末で早くも内定を手にした学生が少なくなかったようです。

その結果、3日の月曜日から面接を開始した企業や、1日から面接を開始したものの選考スピードで後れを取った企業の中には、「内定辞退」ならぬ「選考辞退」の学生が続出しています。選考途中にもかかわらず、志望度の高い企業から内定をもらったために、次の選考を辞退してしまうというものです。中には今年話題の「オワハラ」まがいの行為も横行していたのではないかと思われます。ただし、7月までの「オワハラ」が、中堅・中小企業が8月から始まる大手企業の受験機会を阻害しようとするものであったのに対して、8月に入ってからの「オワハラ」は、学生にとって志望度の高い大手企業からのものであり、仮にまだ受験を予定していた企業があったとしても、企業の要請を受け入れてしまった例が多いのではないでしょうか。

「ハラスメント」は、あくまでも受けた側がどう感じるかであり、学生が企業からの「就活の終了要請」を納得して受け入れるのであれば、それは「オワハラ」にはならないことになります。「この企業ならいいか」「この企業であれば御の字」と学生が感じられるかどうかです。就職人気企業は、ここでも有利になるということです。

さて、今回はHR総研の調査の中から、「面接選考」について見てみたいと思います。

文系は面接回数「3回」の企業が半数

面接選考ステップは、企業ごとにモデルパターンは決まっているものの、他社と迷っている学生には動機づけのためのフォロー面接を挟んだり、内定出し前の意思確認面接を挟んだりと、学生によって面接回数は異なることがあります。また、理系の推薦応募の学生については、自由応募の学生よりも面接回数が少ないことが通例です。ここでは、自由応募の学生を前提に聞いています。

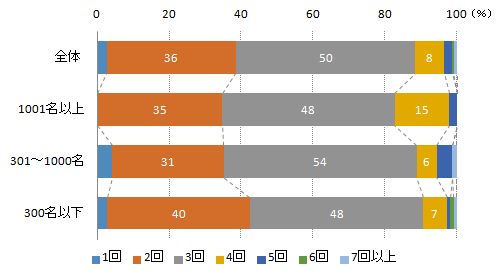

内々定までの平均面接回数について、まずは文系を見てみましょう[図表1]。全体では、ちょうど半数の50%の企業が「3回」と回答しています。次いで「2回」が36%、「4回」が8%と続きます。「5回以上」の企業が3%ある一方、面接「1回」だけで合否が決まる企業も3%あります。もちろん、適性検査や能力検査も実施した上で、両方を加味しての合否判定なのでしょうが、「1回」はいくらなんでも少ないといえます。

[図表1]内々定までの平均面接回数(文系/規模別)

資料出所:ProFuture/HR総研調べ(15年4月、以下図表も同じ)

「面接」は、自社に合う人材かどうかのジャッジの場であるとともに、自社への動機形成の場であり、ミスマッチ低減に向けて企業と学生の双方が確認し合う場でもあります。その意味では、面接回数が「1回」では、いずれもが中途半端であり、学生からしてみれば合格の達成感を味わうこともなく、内定を手にすることになります。就活に対して淡泊なタイプの学生であれば別ですが、仮に志望度の高い企業であっても内定受諾率は低くなると思われます。学生からしてみれば、「自分のどこを評価されたのか」「誰でもいいのではないのか」と不安になるに違いないからです。

面接回数は大手企業ほど多い傾向

従業員規模別に見てみると、面接回数が「3回以上」の企業の割合は、中小企業(300名以下)で57%、中堅企業(301~1000名)と大企業(1001名以上)では65%と規模が大きいほど面接回数は多くなっています。中堅企業と大企業の割合は同じですが、さらに「4回以上」で比べてみると、中堅企業が11%なのに対して、大企業は17%となっています。

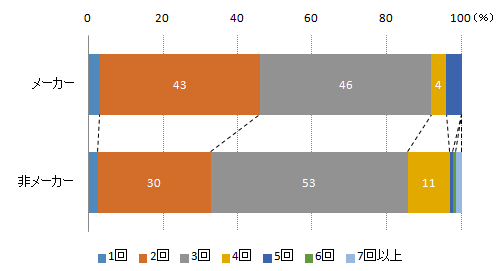

もう一つ、メーカーと非メーカーでも比べてみましょう[図表2]。面接回数「3回以上」の企業がメーカーでは54%なのに対して、非メーカーでは68%と14ポイントも開きがあります。「4回以上」の割合も、メーカーの8%に対して、非メーカーは15%と2倍近くになっています。

[図表2]内々定までの平均面接回数(文系/メーカー・非メーカー別)

この後見ていきますが、理系のほうが文系よりも面接回数が少ない傾向があります。文系よりも理系の採用数のほうが多いメーカーでは、文系も理系同様の選考ステップで採用している企業が多いものと推測されます。

文系よりも面接回数が少ない理系採用

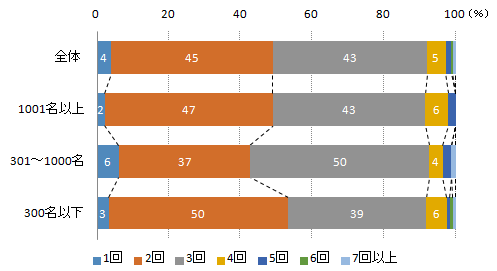

次に理系学生について見てみましょう[図表3]。全体では、面接回数「2回」が45%で最も多く、次いで「3回」が43%で、この二つを合わせると9割近くになります。そのほかは、「4回」が5%、「1回」が4%、「5回以上」が3%となっています。

[図表3]内々定までの平均面接回数(理系/規模別)

文系と比べると、「2回以下」の割合が文系の39%に対して、理系は49%と10ポイント高くなっています。ほぼ半数の企業で面接回数は「2回以下」ということになります。一方、「4回以上」の割合を見ても、文系の11%に対して、理系は8%と、面接回数が多い企業の割合でも理系のほうが少なくなっています。

従業員規模別に見ると、中小企業では面接回数「2回以下」が53%と過半数に達しているものの、中堅企業の43%に対して大企業は49%と、必ずしも規模が大きいほど面接回数が多いということにはなっていないようです。「4回以上」の割合で見ても、大企業8%、中堅企業7%、中小企業9%と規模による特徴は見られません。

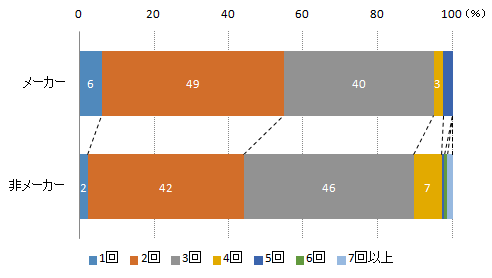

メーカーと非メーカーで比べてみると、面接回数「2回以下」の割合はメーカーの55%に対して非メーカーは44%と、メーカーのほうが面接回数は少ない傾向があります[図表4]。「4回以上」の割合でも、メーカーの6%に対して、非メーカーは10%と、非メーカーのほうが多くなっています。理系においても文系と同様の傾向が見られます。

[図表4]内々定までの平均面接回数(理系/メーカー・非メーカー別)

大企業で多い「グループ面接」と「グループディスカッション」

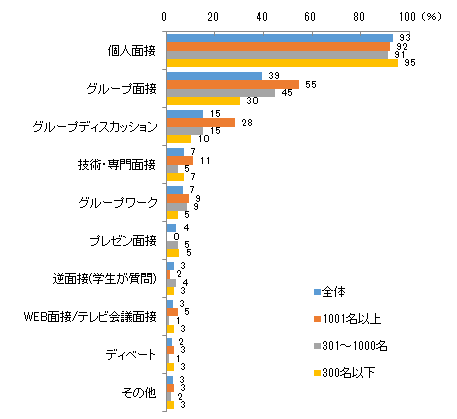

選考で実施されている面接の形態についても聞いてみました。[図表5]は、従業員規模別のデータを全体データの降順に並べたものです。

実施している面接形態で最も多いのは、面接の基本形態ともいえる「個人面接」で、全体では93%の企業で採り入れられています。従業員規模による差異もほとんどありません。次いで多いのは「グループ面接」ですが、こちらは従業員規模による違いが見られます。全体では39%ですが、中小企業30%、中堅企業45%、そして大企業では55%と、規模が大きいほど実施率は高くなります。大企業では過半数の企業で採用されています。

[図表5]実施する面接の種類(規模別)

「グループ面接」の特徴として、一度に多くの学生の選考ができることが挙げられます。面接対象者の多い大企業では、1次面接で実施することで、2次面接対象者を大きく絞り込むことができます。面接対象者がそんなに多くない中小企業では、「グループ面接」を採り入れるまでもなく、1次面接から「個人面接」での選考が可能なことが多いようです。

他の規模と比べて大企業での導入率が高いのが、「グループ面接」と並んで「グループディスカッション」です。中小企業10%、中堅企業15%に対して、大企業では28%と、中小企業の3倍、中堅企業の2倍の企業で導入されています。「グループ面接」と同様に一度に多くの学生を選考できるだけでなく、個人面接では見ることができない「他者とのかかわり方」を見ることができます。ただ、評価者が気を付けなくてはいけないのは、「リーダーシップ」や「発言回数」だけをみるのではなく、「主体性」「協調性」「態度・表情」「聞き方」「論理性」「説得力」「独創性」「展開力」「まとめ方」など、多面的に採点・評価することが重要です。

「グループディスカッション」はテーマがカギ

そして、もう一つ大事なことが「テーマ設定」です。学生の「知識量」の多寡により、有利不利が生じるようなテーマは避けるべきです。その題材についての知識がない、あるいは少ない学生は萎縮してしまい、自分本来のカラーを出すことができなくなります。また、正解があるテーマではなく、自由に発想できるものがよいでしょう。

テーマの与え方には大きく分けて次の三つのタイプがあります。

(1) 結論を導き出すタイプ

〈例〉・駅前商店街を再生するには

・ラムネの売り上げを2倍に伸ばすには

(2) 自由討議タイプ

〈例〉・理想の上司とは

・「よい会社」とは

(3) Yes/Noタイプ

〈例〉・日本にとっていいのは「円高」か、「円安」か

・オリンピックを誘致することの是非

「取り組む態度」はどのタイプであっても共通した評価ポイントになりますが、テーマの与え方によって微妙に変わる評価ポイントもあります。例えば、「結論を導き出すタイプ」では「独創性」や「論理性」、「自由討議タイプ」では「人間性」や「まとめ方」、「Yes/Noタイプ」では「論理性」のポイントが高くなります。どんな人材を採りたいと思うのかによって、テーマを考える必要があります。

「グループディスカッション」をまだ導入していない企業は、ぜひ次年度の新卒採用での導入を検討されてみてはいかがでしょうか。他の面接形態では測ることができなかった観点から学生をみることができるようになります。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長

中央大学大学院 戦略経営研究科 客員教授

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/