本書は、変化のスピードが速く不確実性の高い環境で、大組織が競争に勝つための解決策として、「デュアル・システム」という考えを提唱しています。これは、既存の「ピラミッド型組織」を維持しながらも、起業当時に慣れ親しんでいたはずの「ネットワーク型組織」を有機的に再導入する仕組みであり、この第2のシステムが加わることで、組織が機敏性とスピードを実現できるようになるとしています。

このネットワーク型組織には、官僚的な階層もなければ、上下関係のタブーもなく、個人主義、創造性、イノベーションがおおっぴらに許され、組織を形成するのは年齢や地位の上下を問わず社内のあちこちから集まってきた人間であり、階層ごとに滞留していた情報が自由に行き交うとしています。そして、従来はタスクフォースや戦略部門でしのいできた仕事の大半を、ネットワーク組織に移管することにより、階層組織の負担は減り、本来の仕事をよりよくこなせるようになるとしています。

デュアル・システムの成功のカギとして、①社内のさまざまな部門からたくさんのチェンジ・エージェントを動員する、②「命じられてやる」のではなく「やりたい」気持ちを引き出す、③理性だけでなく感情にも訴える、④リーダーを増やす、⑤階層組織とネットワーク組織の連携を深める、という「5つの原則」を挙げています。さらに、ネットワーク組織が戦略的に重要なイニシアチブを加速させるために、(1)危機感を高める、(2)コア・グループを作る、(3)ビジョンを掲げ、イニシアチブを決める、(4)志願者を増やす、(5)障害物を取り除く、(6)早めに成果を上げて祝う、(7)加速を維持する、(8)変革を体質化する、という「8つのアクセラレータ」を挙げています。

興味深いのは、大規模な組織運営に実績を上げてきた階層型組織を捨てる必要はないとしている点です。また、ネットワーク組織は、階層組織内でその管理の下に活動するタスクフォースとは異なるとしています。それでは、ネットワーク組織とは未知のものかというとそうではなく、どんな大企業も最初はネットワーク型組織で運営される果敢なベンチャー企業だったのであり、つまり、企業が大規模化する過程で置いてきたネットワーク型システムを、もう一度復活させよ、というのが著者の主張です。

読んでいて、概念は理解できるが実践はそう容易ではないのではないか、実際にデュアル・システムを取り入れて成功している企業はあるのかといった疑念も生じましたが、著者は、まだ数は少ないが成功事例はあるとして、その事例企業において「5つの原則」「8つのアクセラレータ」がどのように機能したかを紹介しています。

著者は、組織というものは本来的に自己満足に陥るものであり、まず、真の危機感を醸成することが大切であると指摘。そして、デュアル・システムを成功させるには、ビジョンや戦略目標よりはまず、大きな機会、大きな可能性があることを示すことが重要であるとしています。

このデュアル・システムという概念が今後どこまで浸透し具現化していくのか予測するのは難しいかもしれませんが、大企業病に陥った企業や組織が、機敏性のある組織への変革を目指す上では、大いに示唆的な考え方であると思いました。

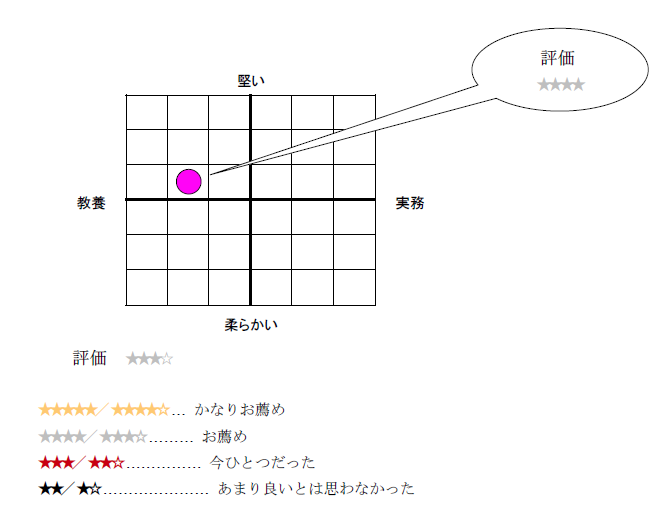

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年8月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー