5人の経営コンサルタントが、リーダーシップについての不朽の名著といわれる11冊を選び、その内容を紹介するとともに、現代における意義を解説したもので、先に刊行された『マネジメントの名著を読む』(2015年1月/日経文庫)の姉妹編に当たります。

取り上げられているのは、ジョン・コッタ―の『第2版 リーダーシップ論』に始まり、デール・カーネギーの『人を動かす』、スティーブン・コヴィーの『7つの習慣』、ダニエル・ゴールマンの『EQ こころの知能指数』から、エドガー・シャインの『組織文化とリーダーシップ』、トム・ピーターズらの『エクセレント・カンパニー』など、さらには、米国海軍の士官候補生向けに書かれた『リーダーシップ アメリカ海軍士官候補生読本』、2000年に邦訳が出たビジネス寓話『チーズはどこへ消えた?』、MLB弱小チームの再生を描き、映画化もされた『マネー・ボール』まで多彩です。

そのラインナップと内容から、「体系」よりも「実践」を重視している印象を受けました。前著『マネジメントの名著を読む』と同じく、単なる内容紹介にとどまらず、本の内容に関連した、実際にビジネスシーンでありそうなケーススタディを1冊につき四つ設定し、それらケーススタディを通して本の内容を解説するというスタイルになっています。

11冊の中には、「天は自ら助くる者を助く」という序文で知られるサミュエル・スマイルズの『自助論』といった古典も含まれていますが、現代的なケーススタディに当てはめて解説されているため、19世紀半ばに英国で著され、明治時代に日本でベストセラーとなった古典でありながらも、その言わんとするところを身近に感じることができます。

また、古典ばかりではなく、1990年に刊行され全世界で2000万部が売れたという『7つの習慣』についても、会社の上司と部下の関係をケースに引きながら、「真の成功とは、優れた人格を持つこと」という『7つの習慣』の根底に流れる考え方を提示していくスタイルをとっており、このように、本書自体がリーダーシップの"ケースブック"として読めるのが特長といえます。

一方で、前著『マネジメントの名著を読む』よりもさらに執筆陣の思い入れが強く感じられ(幾多あるリーダーシップに関する本の中からわずか11冊を"厳選"しているわけだから当然かもしれないが)、切り口にも執筆者の経験や考え方が少なからず反映されているように思われました。

その意味では、この1冊からリーダーシップに関するヒントを得るのもいいですが、関心を持たれたものについては原著を当たるのもいいのではないでしょうか。そこでまた、本書の執筆者とは違った見方が生じることも大いにあり得るのではないかと思います。

同じ名著と呼ばれるものでも、「リーダーシップ」系のものは「マネジメント」系のものに比べて、読む人によって相性に差がある傾向にあるように思います。リーダーシップに関する本を読むということは、自分にフィットしたものを探す「旅」のようなものではないかと考えます。

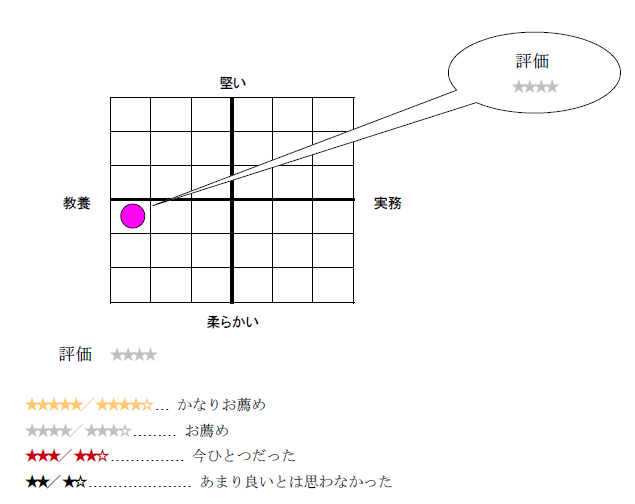

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年7月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー