人事教育コンサルタントによる本書は、第1章で、目標管理や成果主義の問題点を指摘し、目標管理がノルマ管理になってしまっている例も往々にしてあるとしています。しかしながら、働く側からすれば目標管理の撤廃を訴えるのは非現実的であり、この制度を利用してサラリーマン生活を生き抜く知恵を絞れとしています。その上で、第2章では、目標とはそもそも何かということをあらためて考察しています。

第3章では、人事部は社員のどのような面を見て、それを評価や処遇に反映させているのを説いています。第4章では、目標管理においては目標"達成"よりも目標"設定"のほうが大切であり、「目標管理の評価は"設定"で9割決まる」と指摘。第5章では、目標が未達でも評価される人が実践している上司との面談での交渉術が紹介されており、第6章では、目標未達でも評価を良くするための上司との付き合い方について紹介されています。第7章では、周囲の人たちとの良好な関係と自分ブランドの構築術について述べています。

前半部分は、目標管理について逆説的に分析することで、運用の実態や課題を浮き彫りにしていて、興味深く読めました。何年も連続して100%達成などというのはレアケースであり、ほとんどのサラリーマンにとって未達が普通だというのは確かにそうかも。さらには、公平な目標設定などはあり得ず、上司によって評価が違ってくることはごく当然に起きると――。こうなると悲観論めいて見えますが、では評価される側はどうすればよいかを、モチベーション理論などを逆手にとってユーモラスに解説しています。自分が納得できない目標を押しつけられないようにする方策などは、まさに"サバイバル術"と言えるかもしれません。

やや気になったのは、「目標管理=人事考課」という公式が前提としてあり、そうした状況下で、プロセス成果や取り組み姿勢などをどうアピールするかといった論調になっているように感じられたことです。実際には、目標管理を入れている企業の多くが人事考課においては、目標管理に呼応する業績・成果の評価とは別に、行動プロセス評価や情意評価の類いを評価要素として公式に織り込んでいて、両方を総合的に勘案する考課になっていたりするのではないか、という気がしました。

自分の業績や成果を評価者である上司にどうアピールするかといったことが指南されていますが、個人的には、会社側の選択肢として、特定の人のアピールに左右されないために、逆に全員にアピールの機会を与える――具体的には、期首に設定した目標と期末での評価のリンクを緩やかなものとし、期末にはあらためて、期間中にどういった課題に対してどのような成果を出したかをアピールしてもらう「成果申告型」の目標管理もあっていいのではないかと思いました。

基本的には一般のビジネスパーソンに向けて書かれた本であることもあり、後半にいくにつれて"社内処世術"的な記述が多くなりますが、人事パーソンが読んでも("目からウロコ"というほどではないが)思い当たるフシがあるか思われます。目標管理や人事考課についてちょっと振り返ってみるにはいいかもしれません。

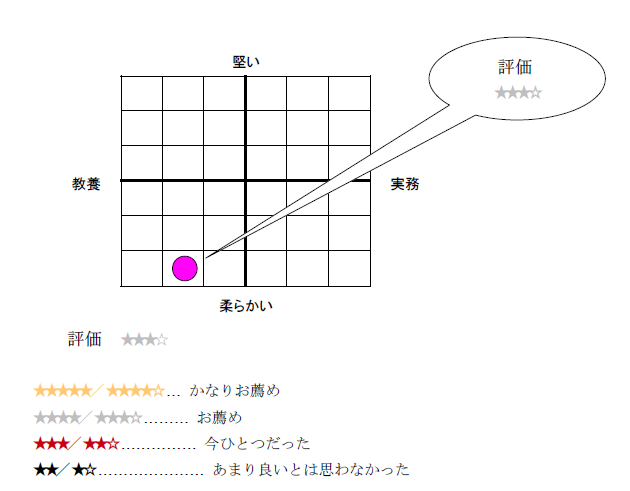

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー