『人事部は見ている』(2011年/日経プレミアシリーズ)、『働かないオジサンの給料はなぜ高いか』(2014年/新潮新書)などで、日本的人事の仕組みを分かりやすく解説してきた著者が、日本企業には就業規則や社内規定からは窺(うかが)い知ることのできない「奇妙なルール」があることを指摘することで、日本的人事なるものを分かりやすく解説するとともに、そのベースにある日本企業の組織風土的な特質を鋭く分析しています。

例えば、日本企業においては懲戒処分よりも仲間外れにされることのほうが恐ろしく、公私の区分よりも一体感が重視され、「親分-子分」構造が階層型組織を支えているとのことです。こうした日本企業特有のメンタリティの数々を解き明かすとともに、専門職制度がうまくいかないのはなぜか、問題社員でも昇給してしまうのはなぜか、といったことなども分析されています。

前著と重なる内容も多く、サラリーマンの出世のシステムについては『人事部は見ている』以来繰り返されており、「同期」についての考察は、テーマ自体はユニークですが『働かないオジサンの給料はなぜ高いか』でも取り上げており、「働かなくても」中高年の給与が高い理由も、(タイトルどおり)前書において「ラジアーの理論」でもって解説されています。

ただし今回は、読み物としても組織論としてもより洗練されていて、「同期」についての考察では、人気を博したTVドラマ「半沢直樹」の一場面から始まって、「同期」が日本型雇用の一要素であることを説いてみせているのは納得感がありました。詰まるところ、日本型雇用システムは一つのパッケージであり、組織を動かすボタンの押し方にもルールがあるということになるようです。

著者は最後に、日本型雇用システムは女性からも外国人からも見捨てられるとして、グローバル化が進展する今日において「日本型」をどう変えるのかについて論じていますが、やや付け足し風であるのは、主たる読者ターゲットが一般サラリーマンであることを考えれば、やむを得ないところでしょうか。

いわゆるサラリーマンを対象にこうした「見えないルール」を説くことは、本書を「処世術の書」として読んでしまうような読者がいた場合、「男性正社員モデル」を再生産することにつながるのではないかとの危惧もあるかもしれません。それでも、むしろ若い世代ほど、組織の「ルール」やその根底のある風土を認識することと、そうした「ルール」や風土に対する個人的な見方はどうかということは別問題となるのではないかという気もします。

一方で人事パーソンの中には、こうした「ルール」を所与のものとして受け容れてきた人も結構いるように思われます。従来の日本的人事の仕組みや「男性正社員モデル」をベースとした社内価値観というものをいったん対象化して、その功罪を捉え直し、これからの人事の在り方を考えてみるという意味で、本書は意義があるかもしれません。

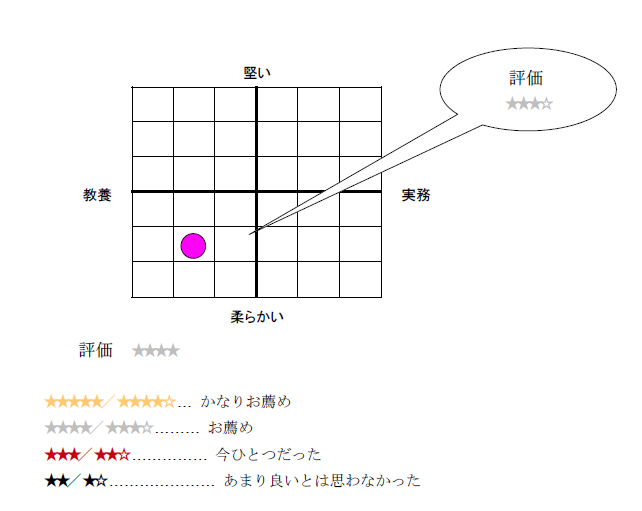

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年3月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー