本書の著者は、職場における異文化コミュニケーションと人事管理が専門の経営コンサルタントですが、序章でいきなり、「日本のこれまでの人事管理は完全に考え直す必要がある」としています。

第1章「日本人の働き方」では、日本企業の社員のエンゲージメントの低さを諸外国との比較データで示し、根源にある雇用スタイル、人事管理の慣行、人材育成の方法、企業文化の問題を指摘しています。第2章「社員のモチベーションとパフォーマンスをいかに高めるか」では、モチベーションやエンゲージメントを高める要因を解説し、社員を一人前に扱うことを重視したり、公平・自由・柔軟性のあるチームづくりをすることで成功を収めた企業事例を紹介しています。

第3章「雇用関係の構造」では、日本企業の非正規社員への依存度の高さや正社員の非効率な人事異動を批判し、異動・昇進に関する外国企業の取り組みを紹介しています。第4章「仕事中毒の日本人」では、日本企業の長時間勤務が当たり前である環境やサービス残業の横行を問題視し、日本人のライフスタイルが長時間労働を助長しており、さらに仕事慣行が非効率で、仕事の時間帯と場所に関する自由がないとしています。

第5章「日本におけるマネージメントスキルとリーダーシップの現状」では、日本人マネジャーはエンパワーメントに欠けるとし、日本で励行されているホウレンソウはエンパワーメントの対極にあるとしています。第6章「人事管理システムのあり方」では、職務内容記述書、求人活動、報酬、業務管理、段階的懲罰制度、キャリアパスなどについて言及し、社員の意識を測定して潜在的な問題を把握し、是正措置をとることの大切さを説いています。

第7章「多様な社員の有効活用のあり方」では、労働者不足とグローバル化に対応するために、女性、高齢労働者、非日本人労働者、多様な背景を持つその他の労働力の4種類の人材をどう活用していくべきか、そのポイントを述べています。第8章「自ら進路を選択し、やる気を出す」では、世界の変化は続き、日本も変化の波は避けられず、個人はキャリアの目標を自分で立て、自己能力を開発し、ネットワークを広げていかなければならないとしています。

著者は人事管理のやり方に関して、日本企業は「典型的」な欧米企業を模倣するより、最先端事例から学んだ要素を取り入れてはどうかとして、第2章以下の各章末で、それぞれのテーマに関連した先進海外企業の事例を紹介していますが、新しい働き方の例としてどれも新鮮に感じられました。

人材の長期的育成など、日本的人事管理の良い点は残せとは言っていますが、これだけ日本的人事管理の問題点が列挙され、しかも、企業文化や仕事慣行の溝を埋めるサポートをしている知日派の著者からそれが語られると、やはり日本も変わらねばと思わざるを得ません。

日本の雇用慣行や人事管理が、世界に対してガラパゴス化しつつあることを如実に示しているともとれ、個人的には啓発度の高い本でした。問題点を挙げるだけでなく、解決策を提示しているという点でも一定の評価はできます。

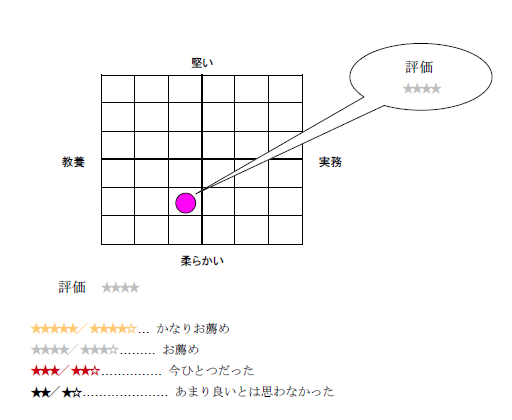

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年3月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー