近年注目されている「タレントマネジメント」について、人事戦略的な観点から解説した本です。ちなみに、米国人材マネジメント協会(SHRM)によるタレントマネジメントの定義は、本書にもあるとおり、「人材の採用、選抜、適材適所、リーダーの育成・開発、評価、報酬、後継者養成等の人材マネジメントのプロセス改善を通して、職場の生産性を改善し、必要なスキルを持つ人材の意欲を増進させ、現在と将来のビジネスニーズの違いを見極め、優秀人材の維持、能力開発を統合的、戦略的に進める取り組みやシステムデザインを導入すること」となっています。

第1章では、外国企業のタレントマネジメントが、次世代の経営者を育てるサクセッションプランに近いものであるのに対し、日本におけるタレントマネジメントは、後継者候補やマネジメント人材、有能なリーダーといった特定人材だけではなく、アルバイトやパートを含めた全ての従業員に当てはめなければならないという考えを示しています。

HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント=人材)からHC(ヒューマン・キャピタル=人財)へ、そしてTM(タレントマネジメント=「個」)へという人事潮流の変化についての捉え方はオーソドックスですが、人口構造の変化、情報・IT産業の急伸、グローバル競争の激化などを考慮するならば、日本においてはあらゆる階層でのタレントマネジメントが求められるとしている点はユニークであると思いました。一方で、「個」の認識について日本は欧米に比べ10年の遅れがあり、大手企業など一部でその動きはあるものの、全体としてまだまだタレントマネジメントは浸透が浅いとしています。

第2章では、タレントマネジメントの実践に際しては、設計・活用・開発・運用という四つのフェーズがあるとし、それぞれのフェーズについて解説するとともに、タレントマネジメントを採り入れることで、管理職はタレントマネジャーになり、人事部は処理の人事から「戦略的人事」を担う部門へ変化し、従業員個人も自らタレントマネジメントに向き合う姿勢が求められるようになるとしています。

第3章では、タレントマネジメントにより飛躍する企業の事例を紹介するとともに、タレントマネジメントではとりわけ運用と開発の各PDSサイクルがエンジンとして重要であり、また「人事と現場」(企画と実行)の両輪を回し続けなければならないとしています。さらに、タレントマネジメントは会社と個人に大きな変化をもたらし、会社は従業員と対等な関係を築くことによりエンゲージメントの高い組織を構築していくことが可能になるとしています。

タレントマネンジメントの概念的なフレームワークを整理し、日本的な独自性を備えたものとして打ち出している点で評価できるかと思います。経営戦略としてのタレントマネンジメントを考える上で参考になります。ややコンサルファーム系の概念先行的な部分も見られますが、事例を通しての制度への落とし込みもされています。タレントマネンジメントに限定せず、これからの人事の在り方を探る上で、啓発的な要素を含んだ本であるかと思います。

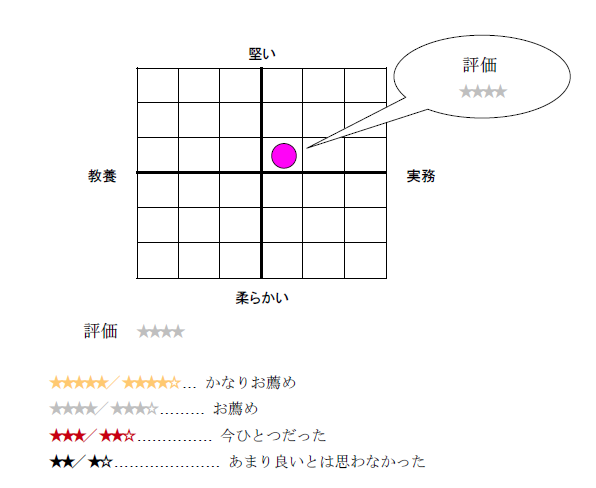

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー