本書は、2016年新卒採用(2015年度の大学4年生)から、採用広報の開始が3月1日(従来は12月1日)、採用選考の開始が8月1日(同4月1日)にそれぞれ後ろ倒しされることを受け、そのことで予想される影響や企業の対応にフォーカスして編集されています。

「総論解説」「各論解説」「最新調査にみる採用の現状とこれから展望」「企業事例」「採用関連実務Q&A」の5部構成で、「総論解説」ではスケジュール変更の影響についてHRプロの寺澤康介氏が、新卒採用の今後の在り方についてリクルートワークス研究所の大久保幸夫氏が寄稿しています。

寺澤氏は、経団連の「指針」は縛りが緩いルールであって、8月1日の「解禁」前に6割以上の企業が選考を始めるだろうとし、インターンシップを採用につなげる企業が増えるだろうと予想しています。こうした見通しはすでに類書などでも言われていますが、自社で行ったアンケート調査でもって、「指針」が守られると思っている企業が4割以下であるのに対し、「指針」が守られないと思っている企業が6割近くあると示しているため、説得力があるように思われました。

「各論解説」ではインターンシップやリクルーター制度、内定者フォロー、キャリアセンターとの連携などについて各分野の専門家や実務家が解説。「最新調査」としては調査会社による調査結に加え、労務行政研究所オリジナルで企業の動向や人事担当者のホンネを探った調査を載せています。ここでも「早めに広報活動や学生の接触、選考を行う」32.2%、「指針に示された時期にとらわれず、独自のスケジュールで活動する」27.6%と、両方を合わせると約6割になるという結果が出ています。

先進の「企業事例」としては、ネスレ日本、タカラトミー、ワークスアプリケーションズなど5社の採用の実情を紹介しています。ワークスアプリケーションズの「入社パス」などはすっかり有名になったように思いますが、その他にも各社さまざまな工夫を施していることがうかがえます。「実務Q&A」では、「インターンシップの学生に報酬を払えば労働者とみなされるか」など五つのQ&Aが付されています。

今回の「就活後ろ倒し」は、インターンシップが選考の場と化し、採用活動のアンダーグランド化を招く恐れがあるとして評判はあまりよくないようです。ただし、議論はさまざまあるでしょうが、大学や学生、そして企業は、新スケジュールに対応することが、現実には急務であるかと思われます。

先に挙げた寺澤氏は、8月1日の「解禁」までのんびり構えて出遅れる学生が増えると警告する一方、企業に対し、自社のスタンスを決めて採用戦略を立て、柔軟に動ける準備をするようアドバイスしています。本書は、就活後ろ倒しの影響だけでなく、企業の対応動向までを含めて概観するのによいかと思われます。特に、自社の対応に不安や遅れを感じている採用担当者にはお薦めです。

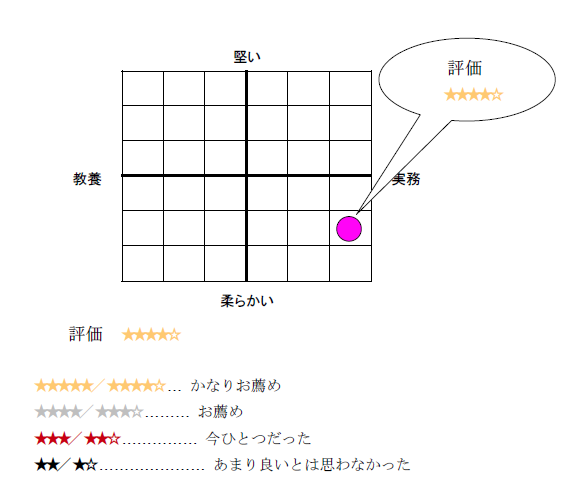

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年1月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー