冒頭で、経営層に出世した人たちの特徴として、自分の人事評価を気にしていなかったことを挙げています。そして、その背景には彼らに共通した行動があり、それを整理する試みが本書であるとのことです。

目の前の仕事で結果を出していても昇進できなくなることがある一方で、それまで評価の低かった人がいきなり出世することがある――なぜそうしたことが起きるのかというと、一般社員層の間の昇進基準は、今担当している仕事での評価結果に基づくのに対し、管理職になるときには、別の昇進基準が用いられるからであり、「使われる側」でいる間は「競争」が基本だが、「使う側」になるにはルールが変わって、互いに選び合う「協奏」になるとしています。

一般社員の間は「卒業基準」で、課長からは「入学基準」となり、また、「職務主義」の下では、課長として優秀でも部長にはなれないといった指摘は、若いビジネスパーソンには新たな知見として受け止められる面もあるかもしれませんが、人事パーソンにとってはある種コモンセンスに近いかも。ただし、ケース・ストーリーも交えてそうしたことが分かりやすく書かれているため、おさらい的に読むにはいいかもしれません。

管理職止まりの人と経営陣になる人は何が違うのかが、会社側のアセスメント基準として、また、ビジネスパーソンに対する啓発的示唆として説かれています。「出世する人」の行動パターンとして、第一に「つながりを大事にしている」こと、第二に「質問を繰り返している」ことを挙げています。

さらに、40歳からの10年間の課長時代の働き方がその後の人生を決定するとし、40歳は第二のキャリアの出発点であり、そのスタートを切るに当たって自ら人的資本の棚卸しをして、キャリアの再設計を行うことを提唱しています。

その上で、40歳からのキャリアの選択肢として、社内プロフェッショナルになるという生き方を提唱しています。ただし、プロフェッショナルとして認められるには高い評価を得る必要があるとし、評価を意識せずに専門性を認められるには、「明確な専門性」と「ビジネスモデルへの貢献」が条件であるとしています。

途中まで「出世する」にはどうすればよいかということが書かれていたのが、途中から、組織の中でプロフェッショナルとして生きるにはどうすればよいか、言い換えれば、部下のいない管理職としての地位にあり続けるにはどうすればよいかという話に変わってきているように思いました。

著者は「出世」という言葉を、社内での昇進だけではなく、起業、転職して新たなキャリアやより高いポジションを得ることも含めて使っています。本書の本来の趣旨は、社内外を問わずプロフェッショナルを目指せということになるのでしょうか。でも、多くの読者にとっては、「出世する人は…」というタイトルがアイキャッチになるのではないでしょうか。

啓発書としては悪くないと思いますが、結局、前半部分は社内出世について書かれていて、それがかなわなくなった場合に備えてのことが後半部分に書かれているような気も。後半が前半の「保険」に思えてしまう分、「取りあえず社長レースに参加しておこう」という"従来型サラリーマン"の発想を変えるものではなく、インパクトはやや弱かったように思います。

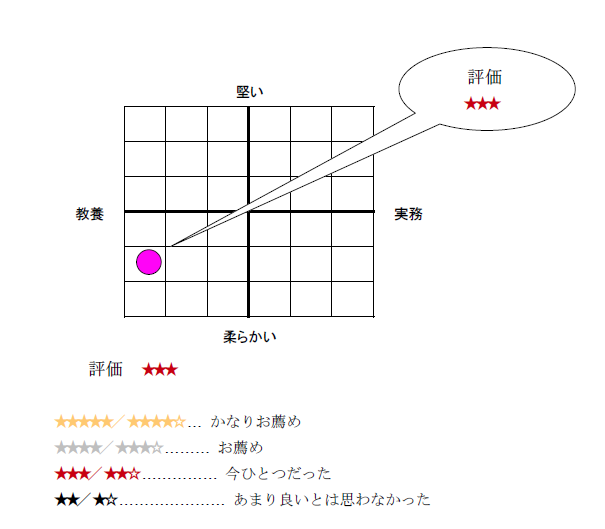

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2014年11月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー