本書は、マネジャーの役割を担っている人や、そのマネジャーの行動に影響を受け、その活動に関心を持つすべての人たちを対象に、「マネジメントとは何か」を記したものであり、著者が2009年に発表した『マネジャーの実像』(2011年/日経BP社)の内容を、忙しい読者のために大幅に圧縮し(『マネジャーの実像』は450ページの大著)、いくらか新しい内容を加えたものです。

第1章「マネジャーにまつわる定説」では、「マネジメントよりリーダーシップの方が重要だ」といった一般に流布する定説(思い込み)を一つずつ論破するとともに、マネジメントとは、アート(=直感)、サイエンス(=分析)、クラフト(=経験)の三つの要素が合わさった仕事であり、実践の行為と呼ぶべきものであるとしています。

第2章「時間に追われるマネジャーたち」では、マネジャーに絶えずのしかかる、慌ただしい日々、頻繁に強いられる中断、解決しなくてはならない混乱といったプレッシャーに焦点を当て、マネジメントを成功させるには、計算と混沌、統制と無秩序の間で微妙なバランスをとることが不可欠だとしています。

第3章「情報、人間、行動をマネジメントする」では、マネジャーはどういう理由で、どういう活動をしているのか、マネジャーの仕事の基本的な構成要素を見ていて、具体的には、マネジメントは、情報、人間、行動の三つの次元で行われるとしています。

第4章「いろいろなマネジメント」では、マネジメントの多様性――文化や職階などによる違い、アート、サイエンス、クラフトの3要素への比重の置き方によるマネジメントのスタイルの違い――などについて論じています。

第5章「マネジャーの綱渡り」では、マネジメントが容易でない理由の核心に切り込み、マネジャーにいくつもの綱渡りを同時に強いるジレンマの数々を検討するとともに、それらのジレンマは解決不能なものであって、マネジメントと切っても切り離せないものであるとしています(著者は、この章が本書の中で最も重要であるとしている)。

第6章(最終章)「有効なマネジメントとは」では、マネジャーの選考は、長所ではなく短所を見て決めるべきであり、その短所を最もよく知っているのはその人物の部下であるとしています。また、優れたマネジャーはたいてい情緒面で健全な人物であるとし、本当に求められているのは、人々を関わらせることができるマネジャーであり、ヒーロー型のリーダーはもういらないとしています。

ベースとなっている『マネジャーの実像』に比べ読みやすくなっていますが、だからといって書かれていることが浅いというわけではなく、全体を圧縮しても本質まで違(たが)えてしまうようなことはしていないという点で、原著者自身がまとめた"エッセンシャル版"であることの意義は大きいと思います。

一方で、比較的さらっと読めてしまう分、『マネジャーの実像』のように、時間をかけながら読み進んでいくことで啓発される要素はやや弱くなったようにも思います。本書から『マネジャーの実像』に読み進むことで、ミンツバーグの経営思想がより深く理解できるのではないかと思います。

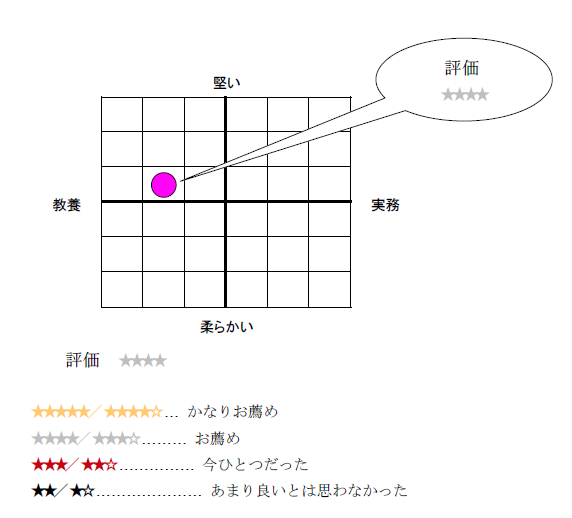

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2014年10月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー