同著者の『新しい労働社会』『日本の雇用と労働法』『若者と労働』に続く新書第4弾です。日本の雇用社会は「ジョブ型」ではなく「メンバーシップ型」であり、それが時代の変化とともに歪みが生じているとの現状認識がいずれも出発点です。そして今回は中高年問題、すなわち、中高年労働者がその人件費の高さゆえに企業から排出されやすく、排出されると再就職しにくいという問題を取り上げ、戦後日本の雇用システムと雇用政策の流れを概観しています。

第1章から第4章で、日本の中高年問題の文脈を雇用システムの歴史的変遷に探り、労働法や判例法理がどう確立され、どんな高齢者政策がとられてきたか、年齢差別禁止政策はどのような変遷を経てきたかを解説し、管理職問題、中高年を狙い撃ちした成果主義、最近議論が再燃しているホワイトカラー・エグゼンプションなどのトピカルなテーマにまで言及しています。

中高年や若者を巡る雇用問題を「中高年 VS 若者」という対立軸で捉えることの不毛を説いて、雇用問題は雇用システム改革の問題として捉えるべきであるとしており、ここまで歴史的変遷に多くの紙数を割いているのも(それ自体「人事の教養」として知っておいて無駄ではないが)日本型雇用システムの歴史を探ることでその本質や特徴を浮き彫りにする意図によるものと思われます。

そして、最終第5章において、前著『若者と労働』で若者雇用問題への処方箋として示した「ジョブ型正社員」というコンセプトが、本書のテーマである中高年の救済策にもなるとしています。「ジョブ型正社員」の是非を巡る労使間の議論が解雇規制緩和への期待や懸念に引きずられている現況を超え、労使双方にとって有意義な雇用システム改革という新展望を展開している点では、日本的雇用の在り方に新たな視座を提起しているように思われます。

一方で、「ジョブ」の概念が明確でないのが日本の雇用社会の特質であるとしてきた著者のこれまでの論調の中で、「ジョブ型正社員」というものを今後どう構築していくかという課題は、その実現において超えなければならない多くの問題があるようにも思えます。

問題解決の一つの視点として、戦後の日本型雇用システムが企業内で労働者とその家族の生活を賄うことを目指した結果、公的社会保障制度により補完されるべきものが正社員の処遇制度の中に織り込まれ、それが中高年の年功賃金につながったとしているのは鋭い見方であるように思いました。

施策面の今後を考えた場合、企業の中高年人事施策に「専門職制度」がありますが、これが建前としてはまさに「ジョブ型」でありながら、実態としては「非ライン職」の処遇の仕方であったと思われます。こうした中で「ジョブ型正社員」の位置づけがどうなっていくのかは、企業によってその「専門職」が、一般職の延長での仕事しかしていない「エキスパート」が主なのか、その中に「スペシャリスト/プロフェッショナル」と呼ぶべき付加価値貢献度の高い人材が相当数含まれているのかによっても違ってくると思われます。

日本の若者雇用問題の解決策として、入り口から「ジョブ型正社員」をスタンダードとしてみるという考えは、それがどれぐらい定着していくかは分かりませんが、処方箋としては中高年問題の解決において「ジョブ型正社員」の考え方を採り入れるよりはシンプルなように思われ、逆に言えば、それだけ中高年の方は問題が複雑であるという気がします。

その意味で、第5章を深耕した著者の次著を期待したいと思いますが、こうした期待は著者一人に委ねるものではなく、実務者も含めたさまざまな人々の議論が活性化するのが望ましいのでしょう。そうした議論に加わる契機として、実務者である人事パーソンが本書を手にするのもいいのではないでしょうか。

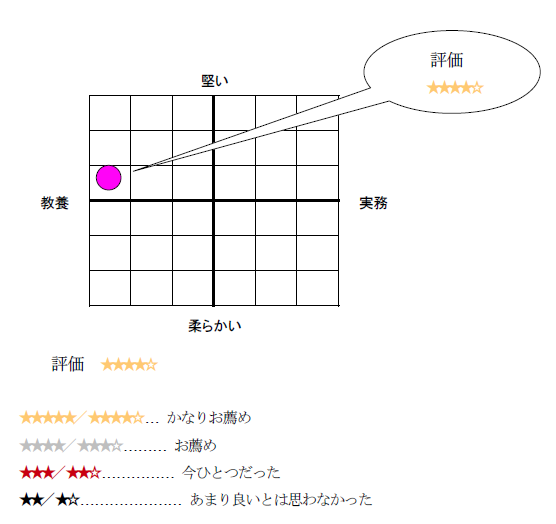

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2014年7月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー