永井 由美 ながい ゆみ 永井社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士

1.社員が入社した時の手続き

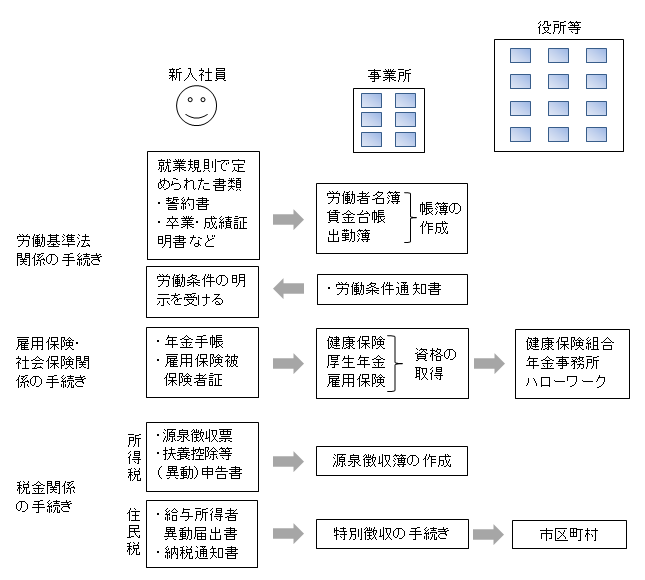

社員が入社した時には、社会保険、税金などの手続きが必要になる。また、労働者名簿等の法定帳簿の作成も必要になるため、全体の流れを押さえて漏れのないようにしたい。

[図表1]入社時の主な書類と手続き

[1]労働基準法関係の手続き

(1)就業規則に定める書類の提出

「住民票記載事項証明書」「卒業・成績証明書」「入社誓約書」「身元保証書」などを、就業規則に定める期日までに提出してもらう。

(2)労働条件通知書の交付

労働基準法の定める絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)、相対的明示事項(定めがある場合は明示する事項)を書面により明示しなければならない(労働基準法15条1項、同法施行規則5条)。

ただし、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない(平11.1.29基発45)。

空欄を埋めるだけで「労働条件通知書」が作成できるモデル様式(一般労働者用:常用、有期雇用型 / 短時間労働者・派遣労働者用:常用、有期雇用型)が、厚生労働省HPからダウンロードできるので利用するとよい。

[図表2]労働条件の明示事項

| 絶対的明示事項 |

①労働契約の期間(期間の定めがある場合は、契約更新の有無および契約更新の基準が必要) ②就業の場所および従事すべき業務 ③始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項 ④賃金(退職手当および下記⑦を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項(昇給に関する事項のみ書面ではなく口頭でも可) ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む) |

| 相対的明示事項 |

⑥退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに支払いの時期に関する事項 ⑦臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および1カ月を超える期間を基礎として支給される精勤手当等ならびに最低賃金額に関する事項 ⑧労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項 ⑨安全および衛生に関する事項 ⑩職業訓練に関する事項 ⑪災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 ⑫表彰および制裁に関する事項 ⑬休職に関する事項 |

(3)法定帳簿の作成

労働基準法では、以下の三つの帳簿の作成が義務付けられている。

[図表3]法定3帳簿

| 区 分 | 労働者名簿 | 賃金台帳 | 出勤簿 |

| 根 拠 | 労働基準法107条、 同法施行規則53条 |

労働基準法108条、 同法施行規則54条 |

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平13.4.6基発339) |

| 記入事項 |

①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 ⑤業務内容(常時30人未満の事業所は必要ない) ⑥雇入年月日 ⑦退職年月日およびその事由(退職事由が解雇の場合は、その理由を含む) ⑧死亡年月日およびその原因 |

①氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外・休日・深夜の労働時間数 ⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額 ⑧賃金の一部を控除した場合はその額 |

条文に定めはないが、給与計算のため、労働時間を把握できる内容でなければならない。 ①使用者が直接始業時刻や終業時刻を確認。 ②タイムカード・ICカード等の客観的な記録により確認。 |

| 保存期間(労働基準法109条、同法施行規則56条) | 労働者の死亡・退職・解雇の日から3年間 | 最終記入日から3年間 | 最終記入日から3年間 |

| 様 式 | 厚生労働省モデル様式 様式例 |

厚生労働省モデル様式 東京労働局モデル様式 |

様式例 |

[2]雇用保険・社会保険関係の手続き

一定の基準に該当していれば、雇用保険・社会保険の加入が必要になる。

[図表4]入社による雇用保険・社会保険の加入手続き

| 区 分 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金 |

| 加入基準 | 以下①②のどちらも満たす者 ①31日以上の雇用が見込まれる ②所定労働時間20時間/週以上 (詳しくはこちら) |

原則、労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上であるとき(これに該当しない場合でも、労働日数・労働時間・就労形態・勤務内容等から総合的に判断する。詳しくはこちら)。 |

| 提出書類 | ・雇用保険被保険者資格取得届 |

①健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 ※平成26年10月からは本人確認の徹底が求められるようになった(詳しくはこちら)。 <扶養家族がいるとき> ②健康保険被扶養者届 <被扶養配偶者がいるとき> ③国民年金第3号被保険者届 |

| 提出先 | ハローワーク | 年金事務所・健康保険組合 |

| 提出期限 | 雇用した日の属する月の翌月10日まで | 事実の発生から5日以内 |

| 添付書類 | 原則不要。 ただし、提出期限を過ぎてから提出した場合などは「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」が必要になる場合がある。また、資格取得日から6カ月以上遅れてしまうと「遅延理由書」を添付しなければならない。 |

<扶養家族・被扶養配偶者がいるとき> 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は不要。 それ以外の場合は「退職証明書」「離職票の写し」「確定申告書の写し」など(詳しくはこちら)。 ※健康保険組合の場合は組合による。 |

[3]税金関係の手続き

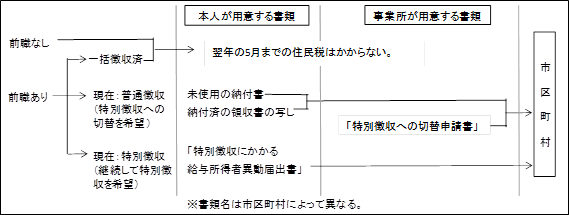

(1)住民税

前職の有無、入社年の住民税納付状況によって手続きが異なる。

なお、前職がない者や前職で一括納税している者については、翌年5月までの住民税はかからない。

[図表5]入社時の住民税の手続き

(2)所得税

給与所得者より「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得の源泉徴収票」の提出を受け(前職がある場合)、「源泉徴収簿」を作成する。

2.チェックポイント

[1]労働基準法関係の手続き

就業規則に定める書類は提出されているか?

労働条件は書面の交付により明示したか?

(事業所と労働者本人の署名・押印を行い、それぞれ1枚ずつ保管するとよい)

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は作成したか?

[2]雇用保険・社会保険関係の手続き

「年金手帳」「雇用保険被保険者証」の提出は受けたか?

・年金手帳を紛失している場合は「年金手帳再交付申請書」の「オ欄」に入社する直前に

被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地等を記入する。

・雇用保険被保険者証を紛失している場合は、入社する直前に被保険者として使用されて

いた事業所の名称、所在地等を資格取得の際に申し立てる。

健康保険の被扶養者はいるか?

(被扶養者の氏名のフリガナ、性別、同居・別居、所得の確認を忘れないように)

「国民年金第3号被保険者届」の届出人欄に署名・押印はあるか?

65歳以上の者であるか?

65歳以上:雇用保険に加入しない。

⇒ただし、65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても

引き続いて雇用されている者(高年齢継続被保険者)や短期雇用特例被保険者、日雇労働被

保険者を除く)。

⇒年金受給権がある場合、配偶者は60歳未満でも国民年金第3号被保険者になることができない。

70歳以上:厚生年金に加入しない。

75歳以上:健康保険に加入しない(後期高齢者医療制度に加入)。

[3]税金関係の手続き

前職がある場合、住民税の徴収方法を確認したか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入漏れはないか?

|

永井 由美 ながい ゆみ 平成18年永井社会保険労務士事務所開業。年金事務所年金相談員、労働基準監督署労災課相談員、雇用均等室セクシャルハラスメント相談員、両立支援コーディネーターの経験を活かして、講師、年金相談、労務管理を中心に活動中。親の介護を通じて介護保険に興味を持ち、千葉市の介護保険関係審議会委員(平成19~22年度)を務める。著書「社労士業務必携マニュアル」(共著・日本法令) |

※本文中に含まれる外部リンクは2015年3月31日時点のものです。閲覧時に外部サイトの都合により、リンク切れになっている可能性があります。ご了承ください。