永井 由美 ながい ゆみ 永井社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士

1.業務災害・通勤災害とは?

労働災害(以下、「労災」という)はいつ発生するか分からない。発生時、すぐに対処できるように制度の概要および手続きについて押さえておきたい。

[1]業務災害とは

労働者が就業中に業務が原因となって被った負傷、疾病または死亡(以下、「傷病等」という)を業務災害という。業務災害として認められるためには「業務起因性」(業務と傷病等の間に一定の因果関係があること)と「業務遂行性」(事業主の支配・管理下にあること)の両方を満たす必要がある。

[図表1]業務災害における負傷事例

| 類型 | 業務 起因性 |

業務遂行性 | 例 | |

| 支配下 | 管理下 | |||

| 1 | 有 | 有 | 有 | 工場で作業中に指を挟んだ |

| 作業中に水を飲みに行って階段で転倒 ※私的な行為中でもトイレ・飲水などの生理的行為については業務に付随する行為として業務災害となる |

||||

| 2 | 無 | 有 | 有 | 事業主が用意した社員送迎バスで通勤中の事故 キャビネットの書類が頭上に落下 ※事業場の施設・設備の管理状況が原因となっているので業務災害となる |

| 休憩中に水を飲みに行って階段で転倒 ※休憩時間中の私的な行為でも、トイレ・飲水などの生理的行為については業務に付随する行為として就業中と同様に業務災害となる |

||||

| 3 | 有 | 有 | 無 | 出張先へ向かう途中で交通事故にあった ※出張中は特段の事情がない限り、出張過程の全般について業務災害となる |

[図表2]業務災害における疾病事例

| 類型 | 疾病の原因 | 例 |

| 1 | 災害性疾病 | 重量物の運搬作業中に転倒し腰痛 ※不自然な作業姿勢などから発生する疾病 |

| 2 | 職業性疾病 | 鉱物などの掘削作業によるじん肺 ※一般的に「職業病」といわれる疾病 |

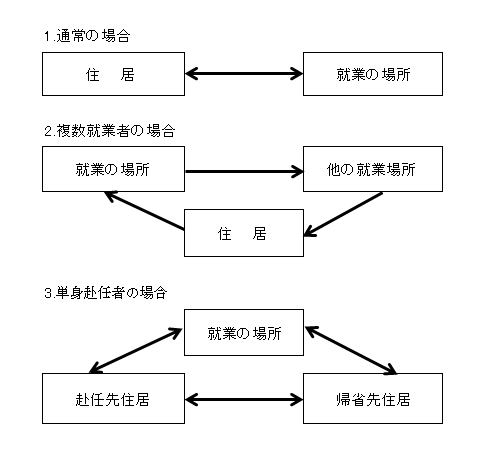

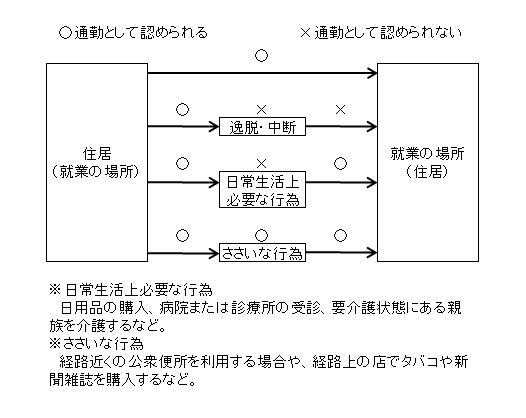

[2]通勤災害とは

労災の通勤とは就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされる。往復の経路を逸脱し、または往復を中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の往復は通勤とされない。ただし、逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き通勤となる。

[図表3]通勤となる形態

※一般に用いると認められる経路および手段等であることが前提条件

[図表4]通勤の範囲

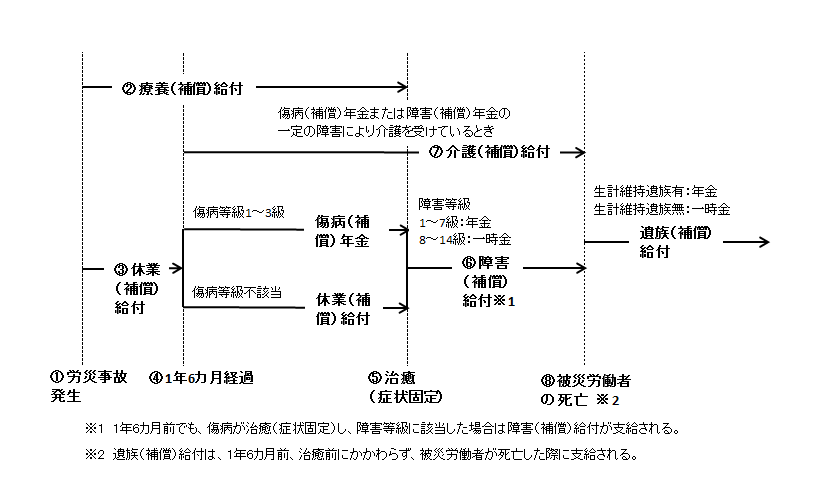

2.労災保険給付の概要

労災保険の保険給付には傷病・休業・介護・障害・死亡等に応じて異なる内容のものがあるため、どのような保険給付があるのか理解しておく必要がある。

[図表5]労災保険の保険給付の種類

(2)休業(補償)給付…業務(通勤)災害による傷病のために休業して賃金を受けられない期間に対する現金給付(休業4日目から支給)

(3)障害(補償)給付…業務(通勤)災害による傷病が治癒したときに障害等級に該当する障害が残った場合に支給される一時金または年金給付

(4)遺族(補償)給付…業務(通勤)災害により労働者が死亡した場合に遺族に支給される一時金または年金給付

(5)傷病(補償)年金…業務(通勤)災害による傷病が、療養開始後1年6カ月を経過しても治癒しておらず、傷病等級に該当する場合に支給される年金給付

(6)介護(補償)給付…障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合に支給される現金給付

(7)葬祭料・葬祭給付…業務(通勤)災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に支給する現金給付

(8)二次健康診断等給付…直近の健康診断において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見が見られた場合に、二次健康診断・特定保健指導を無料で受診可

※業務災害であれば給付の名称にカッコ内の「補償」が入り、通勤災害であれば入らない(以下、本稿では業務災害と通勤災害をまとめて○○(補償)給付と表記する)。

3.労災事故発生時の対応

[図表6]労災事故発生以降の保険給付の受給イメージ

(丸数字は、下記の本文見出しの番号に対応 ※図をクリックして拡大 )

①労災事故発生

労災事故が発生し医療機関を受診する場合は、労災であることを申し出て健康保険は使わない(健康保険を使ってしまった場合の手続きは こちら)。労災であるかどうか判断に迷う場合は 所轄労働基準監督署に相談すること。また、事故発生現場は可能であれば現状を保存しておく。

②療養(補償)給付・療養(補償)給付たる療養の費用の請求

療養の給付は、原則現物給付だが、災害発生時に労災指定病院以外で治療を受けた場合はその費用については現金給付が行われるため費用の請求を行う必要がある。請求においては労災の種類や受診した病院等によって請求書の様式が異なるので注意すること。

[図表7]療養(補償)給付請求書

| 労災の種類 | 労災指定病院 | 労災指定病院以外 または全額自己負担 |

| 業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書 (業務災害用) 様式5号 |

療養補償給付たる療養の費用請求書 (業務災害用) 様式7号 |

| 通勤災害 | 療養給付たる療養の給付請求書 (通勤災害用) 様式16号の3 |

療養給付たる療養の費用請求書 (通勤災害用) 様式16号の5 |

③休業(補償)給付の請求・労働者死傷病報告

業務(通勤)災害による傷病の療養のため労働ができず賃金を受けられない間は、休業4日目から休業(補償)給付が支給される。なお、業務災害の場合は休業1~3日目は労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要がある。

休業(補償)給付の請求には「休業(補償)給付支給請求書・休業給付特別支給金支給申請書」(業務災害は 様式8号、通勤災害は 様式16号の6)を提出する。2回目以降の請求では「平均賃金算定内訳」(別紙1)の提出は不要である。

また、業務災害の場合は「労働者死傷病報告」 (※)を提出しなければならない。

※休業4日以上の場合は様式23号、休業4日未満の場合は様式24号を提出する。

④1年6カ月経過

傷病が治癒せずに、療養開始後1年6カ月が経過した場合は、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式16号の2)と「診断書」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。

提出の結果、傷病等級1~3級に該当する場合は治癒するまで年6回に分けて「傷病(補償)年金」が支給され、該当しない場合は、これまでどおり休業(補償)給付が支給される。

⑤治 癒

労災保険において「治癒」とは、健康な状態に回復した状態ではなく、傷病の症状が安定し、治療を行っても、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいう。

治癒すると「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「傷病(補償)年金」は支給終了となる。

⑥障害(補償)給付

治癒後に障害等級1~7級に該当すると障害(補償)年金、障害等級8~14級に該当すると障害(補償)一時金が支給される。

⑦介護(補償)給付

傷病(補償)年金および障害(補償)年金の受給者のうち、傷病・障害等級が1級、もしくは2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有し、現に介護を受けている場合には介護(補償)給付が支給される。

⑧被災労働者の死亡

被災労働者の死亡当時、その者の収入によって生計を維持していた一定の遺族がいる場合は「遺族(補償)年金」が支給される。

遺族(補償)年金の受給資格を満たす遺族がいない場合には、そのほかの一定の遺族に「遺族(補償)一時金」が支給される。

また、葬祭を行った者には葬祭料(葬祭給付)が支給されるが、葬祭を行う遺族がいないため会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)は会社に支給される。

4.労災保険給付の手続き

給付を受けるためには、所定の給付請求書に必要事項を記載して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出する。

[図表8]労災保険給付関係の主な請求書と提出先

| 給付の種類 | 請求書の名称 | 様式 | 提出先 |

| 療養(補償 ) 給付 |

|||

| ○療養補償給付たる療養の給付請求書 | 5号 | 病院や薬局 | |

| ●療養給付たる療養の給付請求書 | 16号の3 | ||

| ○療養補償給付たる療養の費用請求書 | 7号 | 所轄労働基準 監督署長 |

|

| ●療養給付たる療養の費用請求書 | 16号の5 | ||

| 休業(補償) 給付 |

|||

| ○休業補償給付支給請求書 | 8号 | ||

| ●休業給付支給請求書 | 16号の6 | ||

| 休業4日未満 | |||

| ○労働者死傷病報告(業務災害のみ提出) | 24号 | ||

| 休業4日以上 | |||

| ○労働者死傷病報告(業務災害のみ提出) | 23号 | ||

| 障害(補償) 給付 |

|||

| ○障害補償給付支給請求書 | 10号 | ||

| ●障害給付支給請求書 | 16号の7 | ||

| 遺族(補償) 給付 |

|||

| ○遺族補償年金支給請求書 | 12号 | ||

| ●遺族年金支給請求書 | 16号の8 | ||

| ○遺族補償一時金支給請求書 | 15号 | ||

| ●遺族一時金支給請求書 | 16号の9 | ||

| 葬祭料 葬祭給付 |

|||

| ○葬祭料請求書 | 16号 | ||

| ●葬祭給付請求書 | 16号の10 | ||

| 介護(補償) 給付 |

|||

| ○●介護補償給付・介護給付支給請求書 | 16号の2の2 | ||

| ○●介護に要した費用の額の請求 | |||

| 指定病院等の 変更 |

|||

| ○療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 | 6号 | 変更後の 病院や薬局 |

|

| ●療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 | 16号の4 | ||

○業務災害 ●通勤災害

※ダウンロードした様式を印刷する前に、 必ず 注意事項を読むこと

5.Q&A

Q 会社で禁止されているマイカー通勤中に事故に遭いましたが、労災は使えますか?

A マイカー通勤が禁止されていたとしても、自動車による通勤は、一般に労働者が用いる手段と考えられるため、それが泥酔して運転する等の特別な場合を除き、「合理的な方法」とされています(昭48.11.22 基発644、平3.2.1 基発75、平18.3.31 基発0331042)。したがって、通勤災害となり労災を使うことができます。

Q 事故発生時に治療を受けた病院は、自宅から遠いので病院を変更したいのですが何か手続きが必要でしょうか?

A 療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(業務災害: 様式6号、通勤災害: 様式16号の4)を新しい病院に提出してください。

Q 通勤災害の請求書で地図を書くのが大変なため、既成の地図のコピーを添付してもよいですか?

A 既成の地図をコピーしたものに、自宅、会社と事故現場に印をつけて、経路を表示したものを別紙として請求書に添付しても構いません。

Q 支店に勤務しています。労災の請求を本社でしたところ「継続事業の一括」の手続きを取るようにと指導がありました。「継続事業の一括」とは何ですか?

A 労災は事業所単位で適用されるので、一つの会社でも支店ごとに保険関係を成立させなければなりません。しかし、手続きをすれば事務処理の便宜のために本社・支店をまとめて一つの保険関係とすることができます。この手続きが「継続事業の一括」です。

Q 休業(補償)給付を受給中に退職した社員から、事業主欄の記載を求められています。どうしたらよいのでしょうか?

A 2回目以降の請求であれば事業主の証明は不要です。退職したことがわかる資料を添付して請求するように説明してください。なお、休業期間の一部が在職中である場合は 証明が必要になります。

Q 通勤中に交通事故に遭いました。労災の手続きには「第三者行為災害届」の提出が必要になるそうですが、第三者行為とは何ですか?

A この場合の第三者とは交通事故の相手方になります。同一の事故に対して第三者からの民事損害賠償と労災給付の両方を受け取ることはできないので支給調整が必要になります。そのための書類が「第三者行為災害届」です。詳しくはこちらをご覧ください。

Q 派遣労働者がけがをしました。労災の手続きはどうなりますか?

A 死傷病報告は派遣先と派遣元の双方がそれぞれの所轄労働基準監督署に提出します。ただし、労災保険は派遣元において適用されるので、保険給付請求を行う際は派遣元が事業主証明を行います。詳しくは こちらをご覧ください。

Q 労災指定病院はどこにあるのでしょうか?

A 厚生労働省HPで労災指定病院の名称、所在地を検索することができます。

|

永井 由美 ながい ゆみ 平成18年永井社会保険労務士事務所開業。年金事務所年金相談員、労働基準監督署労災課相談員、雇用均等室セクシャルハラスメント相談員、両立支援コーディネーターの経験を活かして、講師、年金相談、労務管理を中心に活動中。親の介護を通じて介護保険に興味を持ち、千葉市の介護保険関係審議会委員(平成19~22年度)を務める。著書「社労士業務必携マニュアル」(共著・日本法令) |

※本文中に含まれる外部リンクは2015年1月30日時点のものです。閲覧時に外部サイトの都合により、リンク切れになっている可能性があります。ご了承ください。