かつては、組織の「一体感」を高めることは良いこととされてきたが、今それは、組織、会社の成長を逆に妨げているのではないか。変化に適応できない人や組織が、仲間ウチの「一体感」を高めるべく、子どもっぽい思考や行動、組織の在り方を続けているのではないか――著者は、こうした状況を「組織の〈子ども病〉」と呼び、個人、組織文化、マネジメントの三つの観点から「コドモ組織」の15のパターンを示しています。

さらに、コドモ組織と大人組織の違いを対比し、コドモ組織が大人組織に変わるためポイントとして、①個人の「自立」と「自律」、②目的合理的な思考行動パターン、③マネジメントのプロ化の三つを掲げています。

この中ではまず、個人の「自立」と「自律」の両要素を軸としたマトリクスを示し、「丁稚(でっち)」→「一人前」→「自律」というプロセスを経て次に「統合的役割」に至るのが通常だが、「自律」での研鑽が足りないために、次段階の「プロフェッショナル」に至る前に厚い壁があるとしています。

また、「一人前」段階で「一流」を目指すにしても、「一人前」から「自律」を経ないでそこへ行こうとするから、やはりそこには厚い壁があるとしています。つまり、「プロフェッショナル」への道と同様、「一人前」から「自律」へ行き、そこで研鑽を積むことで初めて「一流・超一流」への道が開けるというものです。

そして、コドモの組織から大人の組織になるためには、「目的合理的な思考行動パターン」が求められ、自分がやるべき仕事を深く理解した上で、自分のやりたい仕事ができる組織で働けることが目的合理性につながる。そこで摩擦が起こるのは当然であり、それを回避するのではなく、摩擦を発展の糧とすべきだとしています。

さらに、専門家の持つ多様性を束ねて機能的に統合し、共通の目標を実現させるようにすることが「マネジメントのプロ化」であり、マネジメントのプロは一流から一目置かれる「眼力」と「質問力」を有するとしています。

最後に、組織がコドモの組織である状況で、大人になるための戦略を「一流の仕事人」の日常を通して解説し、一流の技術者、プロフェッショナルへと成長する上で大切な要素として、①自助努力、②連携、③正直かつ率直、④ポジティブ、⑤基準を高くもつ、の五つを挙げています。

構成もしっかりしていて、書かれていることに異を唱えるものではありませんが、考え方は、本書の中にも出てくる「守・破・離」という従来の概念と、マネジャー、スペシャリストという概念をクロスさせたものであるように思われました。「一体感」を批判していると言うより、「自律」段階にある人を異質なものや脅威として潰してしまう組織体質を批判しているという印象です。

「一流・超一流」という言葉を使っていることにやや引っ掛かりました。スポーツにおけるスター選手などと違い、ビジネスの現場では、「一流」の仕事をしている人って意外と自分がそうだという意識はなかったりするのではないでしょうか。まだ「丁稚」段階にある人に向かって、あんまり「一流」ということを言いすぎると、逆に「守・破・離」の「破」を飛ばして「離」に行こうとして、著者が意図したものと逆の結果を生むことにつながる気もするのですが、これは評者個人の杞憂(きゆう)にすぎないのでしょうか。

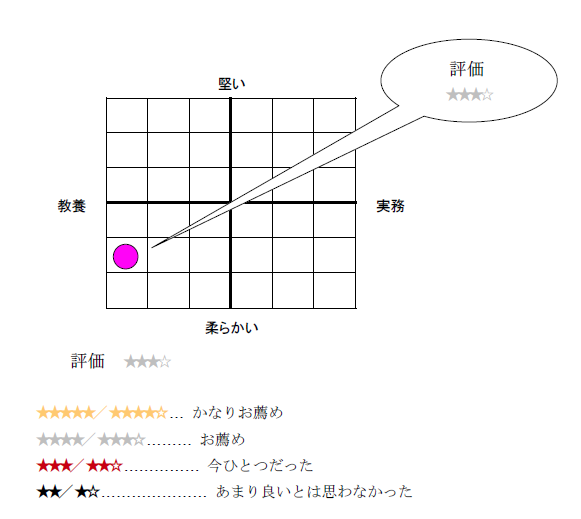

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2014年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー