(鈴木立哉:訳/野田 稔:解説 翔泳社 2014年4月)

米国の大手自然食品スーパー「ホールフーズ・マーケット」の経営者が、自らが30年以上にわたって実践し成功を収めている経営スタイル「意識の高い資本主義」(コンシャス・キャピタリズム)を紹介した本です。

本書の目的は「意識の高い企業」(コンシャス・カンパニー)の誕生を促すことにあるといい、コンシャス・カンパニーとは、①主要ステークホルダー全員と同じ立場に立ち、全員の利益のために奉仕するという高い志に駆り立てられ、②自社の目的、関わる人々、そして地球に奉仕するという意識の高いリーダー(コンシャス・リーダー)を頂き、③そこで働くことが大きな喜びや達成感の源になるような活発で思いやりのある文化に根差している会社のことである――とのことです。こう書くと漠然とした理想論のように思われるかもしれませんが、内容および理論構成はしっかりしているように思いました。

序章(第1章・第2章)でコンシャス・キャピタリズムの四つの柱を示し、続く第一部から第四部で、その一つずつを丁寧に解説しています。また、その中で、ホールフーズと同様、すべてのステークホルダーに愛されながら富と幸福をつくり出しているコンシャス・カンパニーとしてイケア、コストコ、サウスウエスト航空、スターバックス、タタ、トヨタ、パタゴニアなど多くの企業例を取り上げており、これからの企業のあるべき姿の提案として説得力のあるものとなっています。

第一部(第3章・第4章)では、コンシャス・キャピタリズムの四つの柱のうちの第一の柱「企業の存在目的」について、目的を持つことがなぜ重要なのかを説明し、第二部(第5~第12章)では、第二の柱「ステークホルダーの統合」について、顧客、社員、投資家、サプライヤー、コミュニティなどさまざまなステークホルダーを取り上げて、コンシャス・カンパニーがそれぞれをどう捉えているかを考察しています。

第三部(第13・第14章)では、第三の柱「コンシャス・リーダーシップ」について、コンシャス・リーダーの資質と育成方法を解説し、第四部(第15章~18章)では、四つ目の柱である「コンシャス・カルチャーとコンシャス・マネジメント」――意識の高い企業文化と意識の高い経営を論じています。また、コンシャス・カンパニーになる方法や、コンシャス・キャピタリズムの美と力について述べています。

ミルトン・フリードマンの「顧客、従業員、企業の慈善活動に気を配ることは投資家の利益を増やすための手段だ」との考えに対し、「利益を上げることは企業の最も重要な使命を実現するための手段にすぎない」とのアンチテーゼを掲げるところからスタートし、「あらゆる企業が存在目的を意識して活動し、すべてのステークホルダーの利益を統合し、コンシャス・リーダーを育てて登用し、信頼と説明責任、思いやりの文化を築き上げること」がコンシャス・キャピタリズムについての自分たちの夢である――という言葉で終わる本書は、資本主義社会における新たな企業の在り方が問われる今日において、啓発度の高い良書であるように思いました。読みやすい本でもあり、一読をお勧めします。

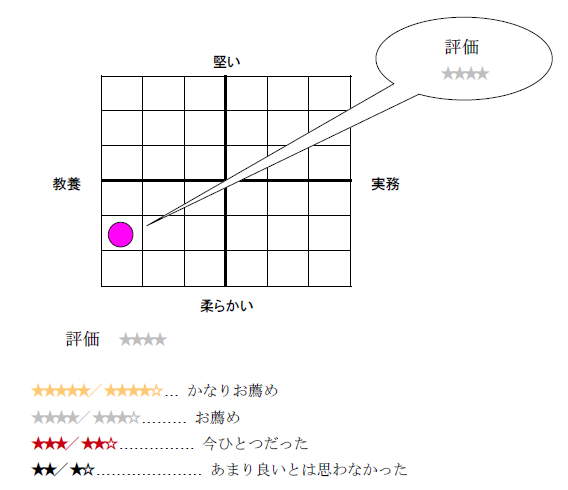

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2014年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー