本書の著者は、銀行、流通、IT企業で人事部長などを歴任し、現在は、人材サービスを行っている企業グループの経営者を務める人です。本書では、第1章から第3章までの前半部分でまず、出世した人はその会社の社風が自分に合っていた人だとしています。そして、社風とは言葉にはできない「暗黙知」であり、それを決めるのは、①ビジネスモデルを規定する顧客との距離、②資本形態、③会社の歴史の三つであるとしています。

そうした観点から、業種の違いによる社風の違いや、同じ業界内における企業間の社風の違いとそれがどうして生まれたのかを、具体的事例を挙げて解説しており、この部分は読み物として興味深く読めるとともに、社風を決める要素は何かということの裏付けにもなっています。

著者によれば、社風は会社を支配していて、会議の結論を決めるのも社風であり、飲み会・接待にも社風の違いが見えるとのこと。そして、その支配者である社風が最も力を発揮するのが人事分野であり、人事部長は社風の代理人であるとしています。従って、人事部長に期待される役割は、目から鼻に抜けるような先進的な人事制度を作ることでも、高邁な人事理念を浸透させることでもなく、社内に吹く風、声なき社内世論を適切に読み取ることになるとしています。

第4章では、社風と人事制度の関係について述べていますが、結論としては、社風に合致した人を偉くする仕組みが日本の人事制度であるとしています。そのため、「コンピタンシー」評価は「好き・嫌い」に近い感覚的評価となり、「成果主義」も結局は定着しておらず、伝統的な概念である「人物主義」が脈々と生き残っているとしています。さらに「目標管理制度」も、本来は絶対評価であるべきものを「相対評価で運用する」といった建前と本音の使い分けが行われているとしています。

第5章では、社風と採用の関係について述べていますが、人事部は採用のリスクを少なくするために「社風に合致した人」を感覚的に選んでおり、この点においては採用も出世も同じであるとしています。その上で、どうやって会社を選べばいいのかを指南し、また、第6章では、入社してから社風とどう向き合えばよいのかをアドバイスしています。

著者は、社風というものを必ずしも否定的には捉えておらず、社風との間の「距離感」をコントロールすることが大事であるとしています。また、「日本的雇用」の終わりが説かれる今日においても、社風がコア人材を通じて会社を支配していく構造自体は変わらないだろうとしています。

全体を通して一定の説得力があるように思いました。人事パーソンとしての読みどころは第4章と第5章でしょうか。人事パーソンは、本書に書かれているようなことはおおむね肌で感じていながらも、人事制度や採用の在り方を一つの中立的なシステムとして見なし(あるいはそれを指向し)、その"肌で感じている"はずの部分は、リアルタイムでは頭の隅へ追いやる傾向にあるのではないでしょうか。本書は、社風が人事に直接的に影響を与えていることを解明している点で、人事に対する独自の視座を提供して示唆的であるように思いました。

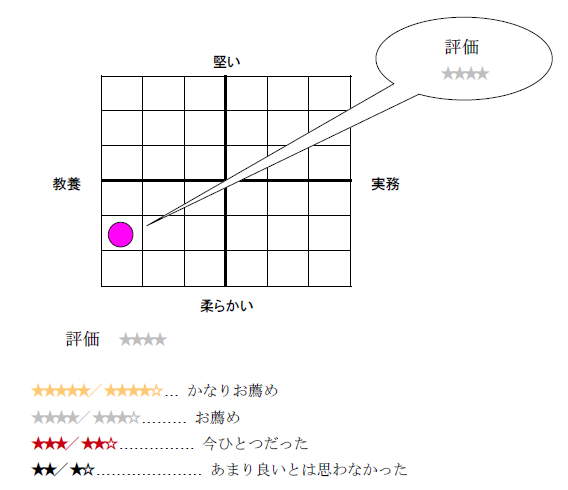

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2014年4月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー