代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

4月1日の選考解禁から約1週間。多くの企業ではまさに面接選考の真っ最中かと思います。今年は景気の回復感から強気の採用計画を打ち出す企業が相次ぎ、優秀学生の争奪戦は昨年以上に激しくなり、結果的に大手企業の内々定出しのタイミングはさらに早まると予想していました。先日、ある大学のキャリアセンターの方と情報交換する機会がありましたが、やはり昨年よりも早いペースで内々定が出ているようだとのことです。

需給バランス上は学生に優位な方向に動いているとは言うものの、企業が内々定を出す学生は特定の学生層に集中する傾向があり、複数の内々定を取得する学生がいる一方で、1次面接の突破すらおぼつかない学生との二極化がさらに強まっているようです。また、複数の内々定を取得する学生の増加は、結果的に内定辞退数の増加を意味しますので、一部の人気企業を除き、多くの企業では昨年以上の内定辞退者に困惑することが予想されます。

これまで「厳選採用」の名の下に、たとえ採用計画数に未達であっても採用基準に満たない学生まで無理して採用することはないと、早々に新卒採用活動を終了していた企業が多くありました。ただ、それもあくまでも採用計画数と未達数のバランスによります。未達数が採用計画数の半分近くにもなるのであれば、「厳選採用」とばかり言っていられなくなるものと思われます。今年の採用活動は、内定辞退者に苦しめられない一部の人気企業こそ早々に終了するものの、長期化せざるを得ない企業が少なくないのではないかと思われます。

一方で、新たな採用スケジュールで臨まなくてはならない2016年卒採用について、早くも検討を始める必要がありそうです。今回は、2016年卒採用について考えてみたいと思います。

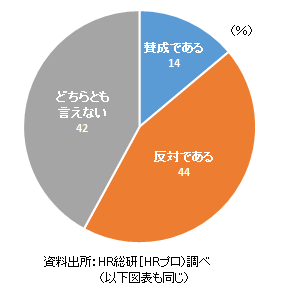

新スケジュールに賛成の企業は14%

2016年新卒採用からの新スケジュール(採用広報開始:3月1日、選考開始:8月1日、内定開始:10月1日)についての意見を聞いたところ、「どちらとも言えない」とする企業が42%もあったものの、「賛成」はわずかに14%にとどまり、「反対」が44%と大幅に上回る結果となりました[図表1]。

それぞれの主な理由は以下の通りです。

- 学生の本業である勉強にしっかり取り組んでほしいから(繊維)

- どんどん前倒しになると、学生が落ち着かない(医療・福祉関連)

- 以前にもそのくらいのスケジュールで動いていた時期があるわけだからできないことはないと思うし、今のように3年生のうちから採用活動を始めるということのほうが異常ではないかと思うので賛成です(輸送機器・自動車)

- 各社がインターンシップによる早期囲い込みを行うことは確実で、そうなれば学生と企業のミスマッチが減る(商社(専門))

- 短期決戦でだらだらと採用活動を長期化する必要がなくなる(機械)

- 短期決戦のため、行きたい!と思う企業への選考に絞ると考えるため(食品)

- 内定から入社までのフォロー期間(コスト)を減らせる(ビジネスコンサルタント・シンクタンク)

【反 対】

- スケジュールが変わったところで、学業への取り組む姿勢が大きく変わるとはあまり思えない(情報処理・ソフトウェア)

- 企業側、学生側にも負担がかかる。企業担当者は他の業務を抱えている。学生も卒業研究で忙しい(情報処理・ソフトウェア)

- 外資など時期を守らない企業がある以上、何の意味もない(印刷)

- 10月→12月に変わった時にもいろいろと問題があったのに、なぜ同じ轍を踏むのか。遅らせることについて、企業側も学生側もメリットはほとんどないと考えている(通信)

- 2カ月で選考して、10月1日の内定式に間に合わせることは、物理的に不可能(化学)

- そもそも新卒一括採用という考え方そのものがグローバルに対応できていない(精密機器)

- メーカーなので、夏休みとぶつかる。理系採用が中心なので、研究多忙時期と重なる(電機)

- ルールを守らない企業との差が広がる。また学生が企業研究を行う時間が減り、大企業がさらに優位化し、中小企業は不利となる。学生の内定率も減ると思う(医薬品)

- 学業に専念することにはつながらないばかりか、企業理解の不足・理系の研究の邪魔・大学の準備不足・夏季インターンシップの効果減少など、不都合なことが多いから。企業も大学も反対している声が多いのになぜ実施するのか不明(その他サービス)

【どちらとも言えない】

- スケジュールに関わらず、大手企業は何らかの手段でリクルート活動を行い、早期に質の高い学生を囲い込むと思われ、内定を得る学生とそうではない学生との二極化がますます進むと考えるため(情報処理・ソフトウェア)

- どの時期に行っても、できる人材はできるし、できない人材はできないと考えている(教育)

- メリット・デメリットのバランスがよく分からない(機械)

- 開始時期を遅らせて学業に専念できる時間が増えればよいが、学校側も学生の就職先への関心が強まっている傾向が見受けられ、学業への専念ができるか疑問(人材サービス)

- 学生側は短期集中となり、勉学の時間が取れる。企業側としては新入社員対応等があり、時期が重なり、多忙となる(機械)

- 広報活動は3月でよいが、選考を8月まで遅らせるのは、遅すぎる(食品)

- 採用活動の実務対応をどのように変えていくべきか、非常に悩ましい。特に、短期集中的な対応に対するリソース確保などの懸念があり、十分な対応ができない事態の発生を懸念している(電子)

「どちらとも言えない」とする担当者の理由を見る限り、「反対」の立場の人が多いように思われます。採用広報開始日が10月から12月に変更となった際もそうですが、これまで慣れたスケジュールから新しいスケジュールへ移行するに当たり、「不安」の要素が大きくなり、それが「反対」につながっている面も否めません。

大学との関係強化がより重要に

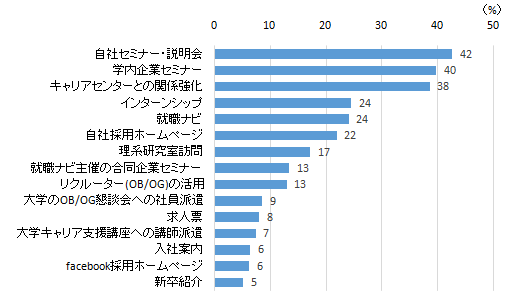

2016年新卒採用でより重要になると思われる施策を聞いたところ、トップは「自社セミナー・説明会」で42%、次いで「学内企業セミナー」40%、「キャリアセンターとの関係強化」が38%と僅差で続く結果になりました[図表2]。4位には「インターンシップ」と「就職ナビ」が24%で並ぶものの、トップの三つの施策との間には14~18ポイントと大きな開きがあります。「学内企業セミナー」もキャリアセンターとの関係性が求められ、よりキャリアセンターとの連携を重視していることになります。

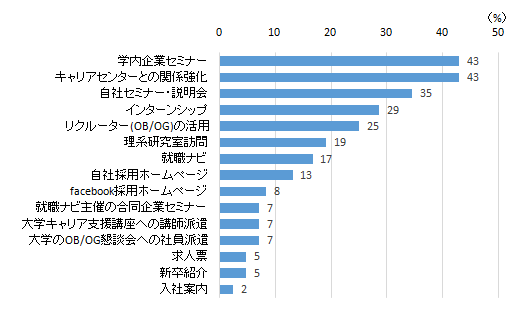

[図表3]2016年新卒採用でより重要になると思われる施策(1001名以上)

大企業(1001名以上)に限定してみると、「学内企業セミナー」と「キャリアセンターとの関係強化」がともに43%でトップに並びます[図表3]。「自社セミナー・説明会」(35%)をはさみ、「インターンシップ」が29%、「リクルーター(OB/OG)の活用」が25%で続きます。「リクルーター(OB/OG)の活用」は企業規模による差が大きく、中小企業(300名以下)では9%にとどまります。

全体では4位の「就職ナビ」は、大企業では17%で7位にとどまります。「就職ナビ」への依存度は、企業規模によりかなり差があると言えます。

インターンシップによる囲い込みが必至

新スケジュールに関連してどんなことが起こるかを予想してもらったところ、以下のようなコメントが寄せられました。

- インターンシップという名の早期会社説明会の増加(情報処理・ソフトウェア)

- インターンシップが本来の目的と乖離して採用の囲い込み活動になってしまう(食品)

- インターンシップに呼び込むための業者の合同企業説明会が増える(教育)

- コネクションや水面下による青田買いなどが進み、中小企業にはより厳しい環境となる(電子)

- リクルーターを使っての一本釣りの拡大(繊維)

- 就職活動に対する意欲に個人差がかなり大きく出そう(百貨店・ストア・専門店)

- 大手が遅れることで、中堅・中小企業で内定辞退が出てしまう(印刷)

- OBなどを介した学校への水面下での活動(輸送機器・自動車)

- いつまで採用活動を行うのか、学生・企業双方が止め時で混乱する(情報処理・ソフトウェア)

- このまま景気が上向けば、実態としては遅くならないことが想定される(教育)

- スケジュールを遵守しない企業が続出する(その他メーカー)

- 学生1人が受験する企業数が減少する。そのため短期決戦となる(精密機器)

- 採用活動がより過密になり、選考期間が短くなり学生の獲得競争が激しくなると考える。また、就職活動期間が短くなるため、未内定学生が増える可能性がある(建築・土木・設計)

- 時間がないため、面接など人物を見るための時間が割くことが難しく、有名校への偏りが進行しそう(ビジネスコンサルタント・シンクタンク)

- 青田買いの加速。これまで以上の二極化と内定未取得者の増加(電子)

- 内定辞退による採用活動の長期化(その他メーカー)

学生が学業に専念できるようにするためのスケジュールの繰り下げが、かえってインターンシップによる青田買いを誘発することが必至であるとみている企業が多いようです。リクルーターの活用やターゲット大学の設定がさらに進むと考える担当者も少なくありません。また、大企業の選考時期が遅れることにより、学生が中堅・中小企業に目を向ける期間が短くなり、採用できない企業と未内定学生が増加するだろうと予測しています。

次回は、インターンシップや選考時期について取り上げる予定です。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 http://www.hrpro.co.jp/