亀田 高志

株式会社産業医大ソリューションズ

代表取締役社長・医師

≪本連載の解説テーマ≫

第1回 「ストレスチェック制度」とはどのようなものか?

第2回 「医師による面接指導」と医師の意見に基づく措置とは?

第3回 ストレスチェック制度を実行するにはどのような課題があるか?

第4回 義務化が見込まれるストレスチェック制度にどんな準備ができるのか?

第5回・完 自記式アンケートによりストレスチェックを行う際の課題と対応

1 医師による面接指導とはどのようなものになるのか?

会社が行うことになるストレスチェック制度の流れについて、前回紹介した三つのステップのうち、今回はステップ2から解説しよう。

ステップ2

事業者は、(問題あり=高いストレス状態との)検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施すること。

さて、ストレス検査を全体の一割前後に高ストレス状態との結果が通知された後、どれくらいの労働者が医師の面接指導を希望するのであろうか?

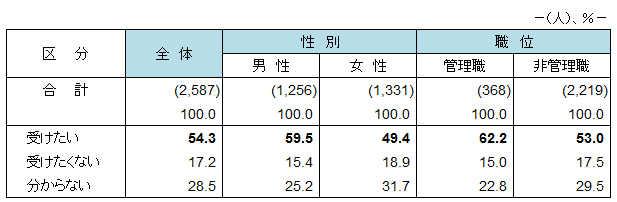

前回紹介した労働安全衛生総合研究所による報告書では、この点についても検討結果が記されている[図表1]。

受けられる制度があったら受けたいか

資料出所:労働安全衛生総合研究所「ストレスに関連する症状不調の確認項目の試行的実施」

(2011年10月)

この調査結果通りであるとすると、"高ストレス状態"と判定された人の半数程度が医師の面接を受けたいと希望することになる。

50人以上の事業場では、産業医の面接指導を受けたいという申し出があれば、これらの希望者に医師による面接指導の機会を提供する必要が生じる。

この面接指導は、時間外労働時間の多い、いわゆる"過重労働"を行っている労働者に対する医師による面接指導の流れに似ている。その類似点は[図表2]の通りである。

| 分 類 | 過重労働面接 | ストレスチェック制度の面接 |

| 法的根拠 |

労働安全衛生法 66条の8 関係(面接指導等) 労働安全衛生規則 第1節の3(面接指導等) |

労働安全衛生法(面接指導等)66条の10関係(の予定) 労働安全衛生規則は未定 |

| 対象となる労働者の要件 | 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えた時間外労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合。 | 上述のストレスチェックの結果、"高ストレス状態"にあると判定された場合。 |

| 対象となる労働者の希望 | 希望が前提 | 希望が前提 |

| 面接指導における確認事項 | 労働安全衛生規則 52条の4(面接指導における確認事項) ①当該労働者の勤務の状況 ②当該労働者の疲労の蓄積の状況 ③当該労働者のそれ以外の心身の状況 |

今後明らかにされる予定 |

過重労働における面接指導の最大の目的は、いわゆる"過労死"や"過労自殺"の恐れがないかの確認ということになる。一方、ストレスチェック制度の目的は、うつ病等の精神疾患につながるメンタルヘルス不調の予防と発見ということになるだろう。

また、過重労働面接では、生活習慣に関する保健指導やストレス対処等に関する指導が行われることになる。ストレスチェック制度では、医師によってストレスへの気づきを促すこととなっており、同様にストレス対処への指導が行われることになるだろう。

なお、上述のストレスチェック制度の概要の通りに、"高ストレス状態"と判定された労働者の中には、自分で最寄りの精神科、心療内科のような専門医のいる病院やクリニックを訪れる人もいるだろうし、その他のメンタルヘルスに関する相談を受け付けてくれる相談機関に行く人もいるかもしれない。

これらのケースはそうした医療機関等から就業上の配慮や療養の必要が知らされないまたは、本人からそうした申し出がない限りは、企業としての対応は、特段必要ないということになる。

2 医師の意見聴取と就業上の措置で何をするのか?

ステップ3(医師の意見に基づく就業上の措置)

その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じること。

先の医師による面接指導の結果、メンタルヘルス不調に陥る可能性の高い高ストレス状態だと判断されると、50人以上の事業場では主に産業医から、上記のように担当作業を変えるとか、残業を行わないようにするなどのアドバイスが出されることになる。

また、既にうつ状態等を疑われたら、産業医は早めに精神科等の専門医に診てもらうべく紹介し、療養の必要性が高いことを、企業側に告げるだろう。

これらをしっかりと聴取したという形を取れる様に企業側は準備するのがよい。

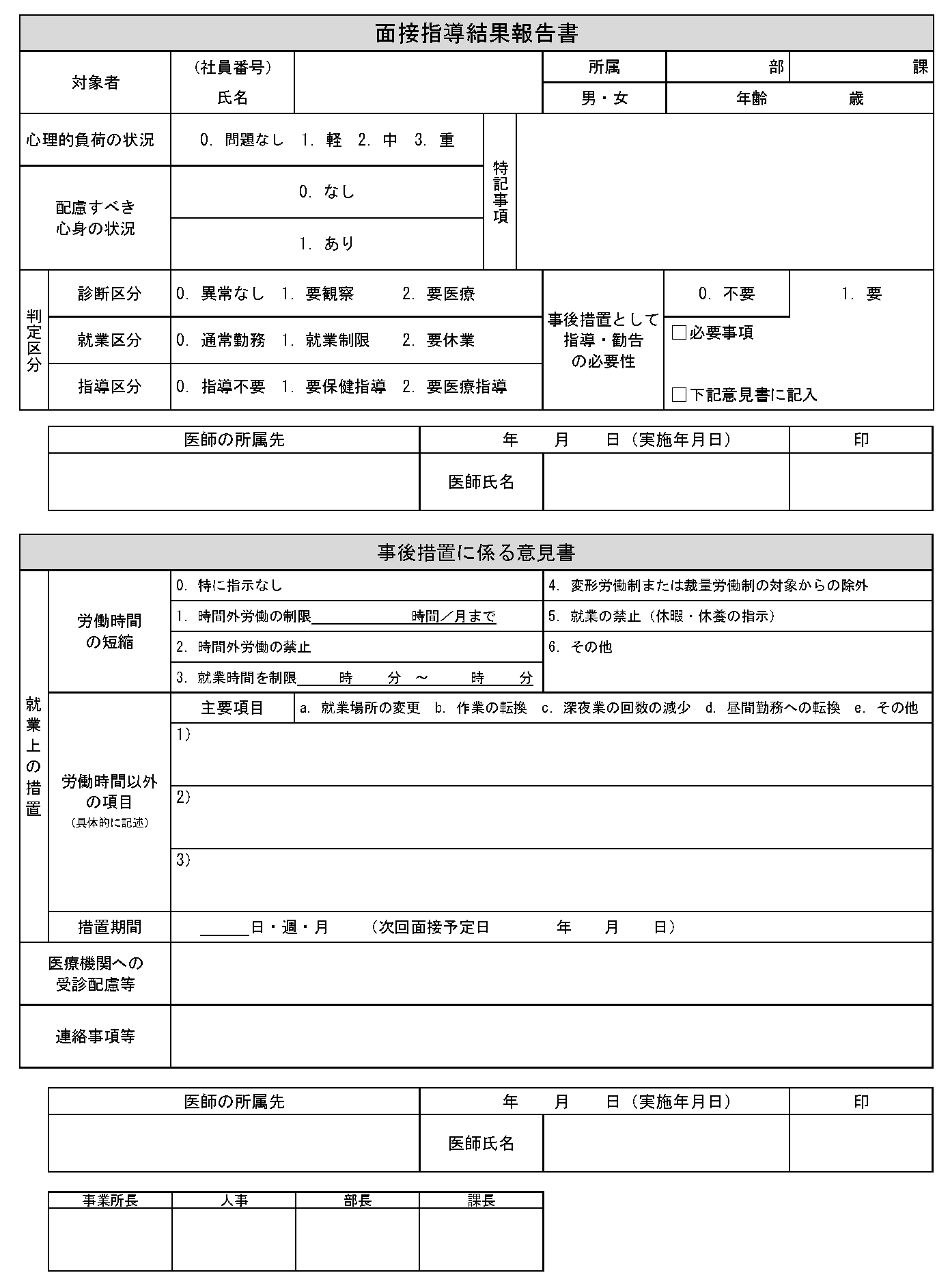

その場合に使用する様式については、厚生労働省ホームページ『職場におけるメンタルヘルス対策等』に公開されている「長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)」の終わりにある[面接指導結果報告書]と[事後措置に係る意見書]の部分を参考に自社で作成することができる([図表3]の例参照)。

※本文下線部をクリックすると、厚生労働省ホームページのサイトが開きます

また、現在審議されている「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」(以下「改正案」と略)66条の10の7によれば、今後、厚生労働大臣は事業者が講ずべき措置の適切で有効な実施を図るため必要な指針を公表するとされている。従って、同様の様式が公開されることになると考えられるので、その様式を流用することもできる。

産業医等が提出する意見は、職場単位や事業場全体に対することもある。そのような内容に関しては、改正案66条の10の6に示された通りに、企業は、毎月実施している衛生委員会(あるいは安全衛生委員会)、労働時間等設定改善委員会への報告を行い、検討して、必要な内容を実施するという対応も取る必要がある。

これは、そもそも、ストレスチェック制度で使用される質問項目の基になった「職業性ストレス簡易調査票」の目的でもある。職場環境の改善つまり、職場ストレス軽減に、職場や企業が取り組むことを意味する。

なお、本ストレスチェック制度で収集された個々の労働者の結果等の個人情報(健康情報)管理に留意すること(改正案104条)や、医師による面接指導を受けたいと申し出た労働者に不利益な取り扱いを行うことを禁じている(改正案66条の10の3)ことにも注意が必要である。

次回は、ここまでの3ステップの流れを踏まえ、ストレスチェック制度を実行するに当たって想定される課題について解説する。

■『労政時報カレッジ』のご案内

本連載解説の筆者、亀田高志氏に改正安衛法についてわかりやすく解説いただく『労政時報カレッジ』セミナーを大阪(8月)・東京(9月)で開催いたします。これから事業主に義務づけられるストレスチェック制度の概要、今後の準備・対応に向けたポイントについて詳しくお話しいただく予定です。ぜひご参加ください。

『労働安全衛生法改正により義務づけられる「ストレスチェック制度」導入のポイント』

~スムーズな導入と実効性を高めるコツをわかりやすく解説します~

講 師: 亀田 高志 氏(株式会社産業医大ソリューションズ 代表取締役社長・医師)

<大阪開催>

日 時:2014年8月21日(木) 13:30~16:30

会 場: 大阪府・大阪リバーサイドホテル

詳細とお申し込み⇒https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=4273

<東京開催>

日 時:2014年9月12日(金) 13:00~16:00

会 場:会 場:東京都・日本橋プラザビル

詳細とお申し込み⇒https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=4342

|

亀田高志 かめだ たかし

株式会社産業医大ソリューションズ 代表取締役社長・医師 1991年産業医科大学医学部卒業後、NKK(現JFEスチール)、日本アイ・ビー・エムやIBM Asia Pacificの産業医、産業医科大学講師を経て、2006年10月に産業医科大学による(株)産業医大ソリューションズ設立に伴い現職。職場の健康対策の構築を専門とし、企業の目線に立ったコンサルティングサービスと研修、講演や執筆活動を手がけている。メンタルヘルス相談機関であるEAP(従業員支援プログラム)の活用やゆとり世代等の若手問題の防止や育成、さらには危機管理における健康確保対策や高齢者就労における課題と対策にも詳しい。著書は「人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援」(労務行政)、「できるリーダーは部下のうつに立ち向かう」(日経BP)、「できる社員の健康管理術」(東洋経済新報社)などがある。 |

|

【労政時報選書】 人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援 ――リスクを最小化するためのルールとステップ 亀田高志 著/労務行政/2880円 メンタル不調・復職支援をめぐる問題解決のためには、共通かつ公平なルールを策定し、不調者本人、管理職、産業医、そして人事労務担当者が、そのルールに沿って行動することが大切です。 本書は、こうした対応プロセスを四つのステップでナビゲーションした待望の一冊です。 ステップ1 対応ルール策定 ステップ2 管理職研修 ステップ3 産業医の役割決め ステップ4 不調者への対応ルールの適用・運用 の4ステップで、対応をシステム化。 休業者を円滑に職場に復帰させ、業務継続可能にすると同時に、関連するリスクと損失を許容範囲まで最小化することを目指すマニュアルです! ◎書籍の内容見本とご注文はこちらをクリック(労務行政ホームページ) |