|

與良昌浩 よら まさひろ 株式会社もくてき 代表取締役、ハタモク 代表 伊藤忠商事、アクセンチュア戦略グループ、中小企業経営などを経て、組織風土改革を手掛けるスコラ・コンサルトに入社。さまざまな企業での経験から「人がすべて」と確信するに至る。学生と社会人で「何のために働くのか」を語り合う「ハタモク(働く目的)」代表も務める。2013年6月、スコラ・コンサルトのグループ会社として「株式会社もくてき」を設立。事業の目的創造および実現、働く人とチームの同時成長などの支援が得意分野。 |

「3年で3割辞める」だけが問題ではない

~潜在離職者という存在~

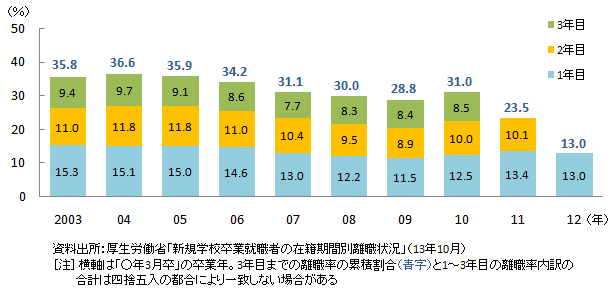

「3年で3割辞める」。早期離職を問題視している企業は多い。厚生労働省の調査によると、平成22年入社の新入社員(大学卒)のうち31%が入社後3年間で辞めているという。入社してわずか1年で会社を辞めていく人も13%いる。こうしたことが起きる原因の一つとして考えられるのが「リアリティショック」である。期待や希望にあふれて入社した新人が現実組織(現場)に配属されると感じてしまうギャップに悩み苦しみ、「辞める」という選択肢に行き着いてしまうのだ。

この早期離職は企業にとって解決したい問題だ。経済的損失が小さくなく、組織風土にも悪影響を与えてしまう。しかしこの「リアリティショック」が生みだす問題は早期離職だけではない。私は学生と社会人で「何のために働くのか」を気楽にまじめに語り合う「ハタモク(働く目的)」という活動をしているのだが、そこである若手社会人と出会い、こんな話を聴いた。

「私は社会人2年目で今度の4月で3年目になります。4月から8月まで研修でした。9月に現場に配属されましたが、10月には辞めることを考え始めました。“社会を少しでもよくすることに貢献したい”“海外で世界を相手に働きたい”このような想いを持って会社を選びました。ただ入ってみたら違う現実が待っていました。社会をよくすることに自分の仕事がどうつながっているのかがまったく見えなかった。会社の利益至上主義に共感できなかった。配属された部署は海外に接する機会すら限られていた。周りにイキイキ働いている先輩がおらず、こうなりたいと思える方がいなかった。このような要素が重なり辞めようという想いが強くなっていきました。ただ、すぐ辞めようとは思いませんでした。取りあえず3年働いてみて、やっぱりダメと思ったら辞めようって」(大手電機メーカー:入社2年目)

この話を聞いてどう感じるだろうか? いろいろと意見もあるだろう。しかしこれは多くの企業で実際に起き、上司や人事部になかなか届かない新入社員の現実だ。「最近の若者は…」と一蹴してしまうこともできるが、それでは問題は解決しない。この事実を真摯に受け止め解決策を考えていく必要がある。彼らも早期離職と同じように、経済的損失や組織風土にマイナスの影響をもたらす可能性があるからだ。

退職まではいかないが「心の中では辞めている"潜在離職者"」という存在。実は企業にとって見えづらい問題だ。潜在離職者になると、会社に距離を置いて働き、数年後には辞めてしまう、あるいは現場に染まって"ぶら下がり社員"候補生になったりする。

では、早期離職や潜在離職者を増やさないためにはどうしたらいいのだろうか。

現場配属後にギャップを抱くのは当たり前 ~前提を変える~

「リアリティショックを感じさせないように何をするか」と多くの企業は考えがちだが、そもそもの考え方の前提を変えることが必要だ。「どんな新人もギャップを抱く」という前提で考えるのだ。新人が就職活動や新人研修の中で"見聞き"する情報と、職場に配属されてから"味わう"感覚に、ギャップはほぼ必ず生まれてしまう。配属前は、例えば経営や人事から「次世代人材になってほしい」「どんどんチャレンジできる職場だ」と前向きな情報が入ってきがちだが、現場にいくと「今の職場の風土にうまく適合して効率的に結果を出す」ことを求められたりするからだ。

新人にとって、こういったギャップは予期せぬ形で突然やってくる。さらに配属直後の新人にとって職場は、知らない年上の人ばかりで「気軽に相談して」といわれても簡単にはできない。そういったサイクルに入ると「うまくできない自分が悪い…」と悩み出す人も出てくる。新人がそのギャップにとまどい、身近な相談相手もなく一人で思い悩むという状態を重くみるなら、周りの力を借りながら新人が主体的にギャップを乗り越える環境をつくることが必要だ。

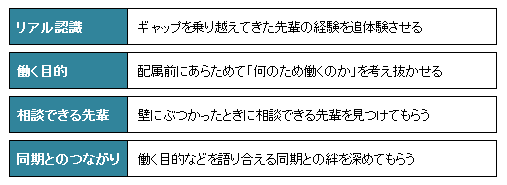

ギャップを乗り越えさせるための「四つの準備」

新人の現場配属前に、これから述べる「四つの準備」ができていると、たとえギャップを感じても、周りの力を借りながら乗り越えていきやすくなる。

一つ目は【リアル認識】だ。先輩も同じようにギャップを感じながら前に進んできたはずだ。そういった過程をリアルに新人に伝え、先輩の社会人人生を追体験させるのだ。この会社での苦労や喜び、悔しさや達成感、いろいろ乗り越えてきたことを先輩に語ってもらう。これから新人がどうギャップを感じていくのか、そのときどう乗り越えていけるか知ることで、心の準備をさせておくのだ。

二つ目は【働く目的】だ。就職活動で志望動機を考えたとしても、多くの新人は忘れている。配属前のタイミングで、「自部署で何がしたいか」「これからやる仕事の意味は何か」「そもそも、何のために働きたいか」といった本質的な問いを考え抜くと、自分なりの目的が持てる。目的を持つとつらいことや大変なことがあっても、心が折れずに踏ん張れる可能性が高まる。会社都合で決まることが多い配属だからこそ、働く目的を事前に考え抜かせることが必要だ。

三つ目は【相談できる先輩(メンター)】。直属の部署の先輩であることが望ましいが、他部署の先輩(ナナメのメンター)も効果的だ。リアル認識や働く目的を先輩と語り合うことを通して、職場で壁にぶつかったときに気軽に真面目なことを相談できる先輩を見つけてもらうのだ。そういった先輩が社内にいることは、新人にとってとてつもなく大きなよりどころとなる。

四つ目は【同期とのつながり】だ。同期の仲が良いほど辞めないといったことを、人事部の方からよく聞くが、さらに働く目的などを語り合っておけば、絆はより固まるだろう。

では、働く目的を事前に考え抜いた新社会人や、企業の具体的な実践事例を紹介しよう。

「働く目的」を考え抜いてから働き始めた新社会人

学生時代にハタモクの場で「何のために働くのか」などを先輩社会人と語り合い、考え抜いてから働き始めた新社会人は、この1年をどう感じ、どう過ごしてきたか聴いてみた。

サービス業の会社に入ったAさんは日々仕事の中で悩みながらも頑張って働いている。

「働く目的を考えていなかったら、落ち込んだときや悩んだときの軸がないので、すぐに辞めていたか、悩み続けて立ち直れなかったと思う。自分の周りの人を幸せにしたいという働く目的(軸)を持ち、悩んだときに自分の働く目的を思い出すことができて、それが心のよりどころみたいなものになった。周りを見てみると、目的がしっかりしている人のほうが結果も出ている」

次に大手部品メーカーの営業職に配属されたBさんはこう語ってくれた。

「働く目的を考える、という考え方が頭にあることがとても大切。嫌々毎日を過ごしている先輩を見ると「こうはなりたくない、同調するな」と自分に言い聞かせるときがある。まだ会社の中での自分の目的は明確に持ててはいないが、日々の仕事の中で目的を自分に問いかけられるかどうかが大切ではないかと感じている」

AさんとBさんは若くして、意味や目的を考える習慣が身に付きつつあるといえる。与えられた仕事に意義を見いだせたら、どんな仕事も自分ごととして取り組み、充実して働けるようになる。困難があっても乗り越える原動力となっていく。安易に現場に染まったり、会社に距離を置いたりすることもなくなり、自律的に働くことができるようになるだろう。

ちなみに、彼らがこう考えるように至ったのは、先輩社会人と「働く目的」を一緒に考え抜いてきたことが重要なポイントだ。そのプロセスを通して現実の厳しさを知り、リアル認識が十分になされていた上で、自分なりの「働く目的」を考え抜いてきたのだ。

どうやって「四つの準備」を推し進めるか ~事例紹介~

「四つの準備」を推し進めるポイントとして、先輩社員と"本音"で気楽にまじめに語り合える場をつくれるかどうかが挙げられる。ふつう人事部は、現場のネガティブな情報はできるだけ新人に伝えたくないと感じてしまいがちだが、現場で起きている問題や課題はいずれ分かることだから、事前に先輩から事実・実態を伝えてあげておいたほうがいい。

ただ、それが先輩の愚痴になってもいけないし、きれいごとばかりでもいけない。そういう意味で、先輩の関わり方がとても重要となる。それを具現化するアイデアとして、先輩に「ジブンガタリ」という枠組みで語ってもらう方法がある。問いを用いて自分の経験や考えを語ってもらうのだ。例えば、

「いまの部署に配属されて、正直最初どう感じたか」

「いまの部署・仕事でどんな経験や苦労を重ねてきたか」

「どういったときにやりがいや達成感を感じてきたか」

「これまでどんな壁にぶつかって、それをどう乗り越えてきたか」

「これからこの職場でどんなことがしていきたいか。そしてどんな自分になりたいか」

――といったように、徐々に未来に視点が向いていく"問い"に合わせて先輩に本音で語ってもらうのだ。そしていろいろな先輩と一緒に「働く目的」を考える対話の時間を設けていく。こういうプロセスを通して「四つの準備」をさせていくのだ。

実際にそういった場づくりをしている企業の事例をいくつか紹介する。

あるITベンチャー企業では、新人研修期間中に「働く目的」を徹底的に考え抜く2日間を用意している。新人だけ語り合うのではなく、経営者や先輩、外部ゲストなどを招き、徹底的にいろんな生き方・働き方を聴かせ、感じ取る機会をつくっている。新人と先輩で対話できる場も設け、リアル認識と働く目的の両面から心の準備ができる環境を整えている。

ある大手企業では、新人研修期間中に「新人・2年目合同研修」を実施している。社会人1年目に経験したことを新人に語り、新人と2年目で一緒に共同作業するワークを取り入れて、タテの関係を強化している。他部署の先輩社員との出会いの機会にもなっており、そこで気軽に相談できる先輩(メンター)をつくる新人もいそうだ。また、2年目社員の「先輩としての意識」を醸成する効果もあるという。

新人研修を活かして現場を巻き込もう

いまの時期、新人研修や現場受け入れ準備の真っただ中であろう。人事部は「新人研修」という枠組みをうまく活かして現場をうまく巻き込むプロセスをデザインしてはどうだろうか。4月は現場も忙しいかもしれないが、なんとかして新人研修に現場メンバーに参加してもらい、社会人人生を語る、新人と一緒に働く目的を考えてもらおう。その体験は確実に新人の心に刻まれ、リアリティショックを感じたときのよりどころとなるはずだ。本当につらくなったとき相談できる先輩と出会うきっかけにもなる。

さらにそういった現場巻き込み型の新人研修は、組織の活性化につながる可能性も秘めている。先輩が自ら「これまでの社会人人生」を振り返りながら、「働く目的」や「仕事のやりがい」を真剣に語ることで、先輩自身が仕事との関わり方を見直していくからだ。

研修という手段を駆使できる人事部、人材開発部。その特権を活かして、新人の育成に加えて、「よりよい会社づくり」と視座を高め、自分たちの存在価値を高めていきましょう!